首页>要闻要闻

学者回应日本侵华档案公布太迟质疑 称修复不易

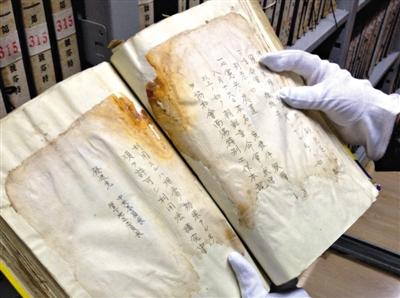

4月30日,吉林省档案馆库房内,赵玉洁展示一册档案,库房内恒温恒湿,每天都会有例行的安全检查。

新京报记者 卢美慧 摄

■ 对话人物

赵玉洁

49岁,吉林省档案馆研究馆员,参加工作24年,是吉林省档案馆最早的日语专业人员之一,全面参与了侵华日军档案的收集、整理、翻译、研究工作。

■ 对话动机

4月25日,吉林省档案馆公布了89件日军侵华战争期间遗留的档案,涉及南京大屠杀、强征“慰安妇”、关东宪兵队向731“特别移送”、奴役劳工、日军暴行、对中国东北实施移民侵略、镇压东北抗日联军、审讯和虐待英美战俘等内容。

从1953年11月发现这批档案,到今天其中的89件公之于众。档案馆的几代人对这批90%用古日文写就的,经历焚烧、水浸、深埋的档案修复、整理。日军曾大范围建立慰安所、强征慰安妇的数据支撑;伪满中央银行电话记录涉及国家行为的“采购慰安妇资金”,这些史实在61年后得以“发声”。

公布

100000:89

新京报:档案公布期间,很多人都会提到“冰山一角”,这次公布的数据,和馆藏资料总量的比例是怎样的?

赵玉洁:现存于吉林省档案馆内的日本侵华档案共有10万多卷(件),这次公布档案是89件,10万比89,公布的这个数字真是冰山一角。

新京报:10万多卷馆藏资料,为什么会想到率先公布这89件档案?

赵玉洁:研究有先后,这89件是现阶段整理出的,非常有说服力的证明日军罪行的档案资料。

新京报:本次公布的档案分了不同的主题,是源于哪些考量?

赵玉洁:2012年8月开始,馆内组织人力对这些档案系统翻译、解读,专门成立了南京大屠杀、“慰安妇”、“731”部队及强征劳工等14个课题组。经过20个月的攻坚战,才有了本次的公布。

新京报:网上有声音说,公布得太少了,而且时间过去这么久,公布得太迟了?

赵玉洁:是啊,网友很关注,日本侵华这段历史是我们整个国家的隐痛所在,大家着急是有道理的。但亲历这座“冰山”的开发,我心里最清楚,公布出来这部分档案是多么不容易。

修复

“开发‘冰山’不容易”

新京报:“冰山”是怎么开发出来的?

赵玉洁:据考证,1953年被发现时,档案已在地下埋了8年,此前经历过焚毁,来不及烧的会被埋在地下。期间经历水浸、虫咬,档案的物理特性都非常脆弱,很多纸张黏在一起,成了“档案砖”,根本不具备研究条件、急需修复。

新京报:修复的过程漫长而艰难?

赵玉洁:是的,档案被发现后,最先由老一辈的档案人做抢救和修补,把黏在一起的纸用特殊方法分离,然后拿镊子、胶水一页页粘到白纸上,再装订。最重要的是,还要根据大致的内容分门别类,工程浩大。之后这批档案交由公安部门保管。1982年才被移交给吉林省档案馆,开始系统性管理和研究。

新京报:工程量大到什么程度?

赵玉洁:我们做过推算,依靠档案馆现有的翻译力量,全部完成这10万卷(件)档案的翻译,50名翻译连续工作也要翻译70多年。

新京报:翻译上也遇到难题了?

赵玉洁:这个就更让人头疼。公布的这10多卷档案有90%是用古日语写成,跟现代日语的区别非常大,加上当时长春是伪满洲国“首都”,里面又掺杂了一些古汉语的公文写作体例,所以即使是日语专业人员,有的内容看起来都跟天书一样。

压力

“冰冷的数字让人压抑”

新京报:除了技术上的压力,精神上也要承担很多?

赵玉洁:是的,我们这代人是听着抗日战争的故事长大的,特别在东北,听老辈人讲起来,受的那些罪就大了。但听故事和做研究是两码事,翻着档案,那些杀戮的场景直愣愣戳你的眼睛,这种折磨外人体会不到。

新京报:档案里的很多话都让你印象深刻吧?

赵玉洁:档案里写,“我(拿刀)挑起那人的身体,他手脚都在抖”、“用刀一下一下刺对方,就跟切豆腐一样”(南京大屠杀中日军自述细节),看着这些,眼泪根本不受控制,刷地就流下来了。

新京报:描写的场面会刺激人的情绪。

赵玉洁:不全是场面。档案中更多的是公文、报告式的,同样也会刺激你。

比如这次公布档案之一,1938年2月侵华日军《关于南京宪兵队辖区治安恢复状况的调查报告(通牒)》,档案中第十一项“各地慰安设施情况”记载,南京市“慰安妇”与日军兵员的比例数是1∶178,下关甚至是1∶200,镇江十日内利用慰安所的日军官兵达5734人。看着这些冷冰冰的数字,你去想当时的女人们,就会特别压抑。

新京报:这种压抑在当时会影响你和同事的生活吗?

赵玉洁:集中做翻译的那几年,有段时间我一直做噩梦,梦里我一直跑,后面的日军挥着军刀就来了,我躲不及,刀砍下来,人就醒了,吓出一身汗。

好多年轻姑娘刚来做档案工作,根本没法承担这些,不少人都抑郁。大家在办公室都不说话,吃饭睡觉都受影响。

新京报:如何排解呢?

赵玉洁:自己调节呗,不然怎么办。我在馆里呆了20多年,只能不断跟自己说“这是你的工作,职业一点。”大家平时也互相鼓励,多组织活动多聊天,慢慢就习惯了。

史实

“心里总憋着一口气”

新京报:现在公布了一部分,心里会轻松一些吗?

赵玉洁:一年零八个月,馆内大多数人都是连轴转,几乎没有休息日。修复、分类、保存、研究,几代人的接力才得以让这部分档案为世人知晓,从这方面说心里是轻松一些的。但另一方面,心里很沉重。

新京报:怎么理解另一方面的沉重?

赵玉洁:纵观人类历史,侵华日军当年的暴行都是挑战人类文明底线的。那么多无辜百姓在战争中被屠戮、凌辱,很多甚至以游戏、比赛、做实验的形式,生命能够不被尊重到如此程度,这难道不该忏悔、反思吗?

新京报:可日本政府有些位高权重的人士至今还在否认南京大屠杀。

赵玉洁:日本人为了否认南京大屠杀,就谎称南京战前人口只有20万,这次公布的一份档案中,就有反映日军攻占南京前南京市(不含下关)有100万人口的史实。

新京报:心里会憋着一口气。

赵玉洁:嗯。捧着档案总会琢磨,“这是你日本人自己的档案,白纸黑字清清楚楚,你为什么不承认?”

新京报:有人说档案工作是对历史负责,是面向过去的,但你们还要面对当下。

赵玉洁:是这样,要是研究古代史,事情过去了就是过去了,但日本侵华战争这段历史,并没停止在过去的那个点。看这些受害者的苦难仍在持续,对我们的现实研究是有影响的。

责任

“多发现无可辩驳的证据”

新京报:做研究时,会想到工作可能会和现实事件发生联系吗?

赵玉洁:当然会,“慰安妇”、“731”细菌战受害者等等,这些群体几十年中一直试图向日本政府讨公道,但是索赔、诉讼几乎没一例成功的。

新京报:做研究的时候会想“要是能帮助他们就好了。”

赵玉洁:嗯,日本一直对“慰安妇”问题遮遮掩掩,这次公布的档案中有一则伪满中央银行电话记录,其中明确指明涉及的资金为“采购慰安妇资金”,这就证明了日军实施“慰安妇”制度是受国家财政支持的,是国家行为。

新京报:这成了你工作的一种驱动力?

赵玉洁:我们公布这些档案,可能对慰安妇受害者的起诉、索赔起到一定的推动作用。所以会感觉有沉甸甸的担子在肩上,总想着“多发现一些无可辩驳的就好了”。

新京报:这也是89件档案公布的意义?

赵玉洁:不光如此,70多年前那场战争如今还在方方面面影响着两个国家,许多亲历者和受害者尚在人间,但日本政府一直在混淆视听,拒不承认当年罪行,这批档案能出来,最大的意义就是驳斥了这种行为。

新京报:在你心里,档案不光是档案?

赵玉洁:不只是档案,它们是证据,是真相。

新京报记者 卢美慧 吉林长春报道

编辑:付鹏

关键词:档案 赵玉洁 侵华战争

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅