首页>要论>策论 策论

规范“学区房”仅是教育公平第一步

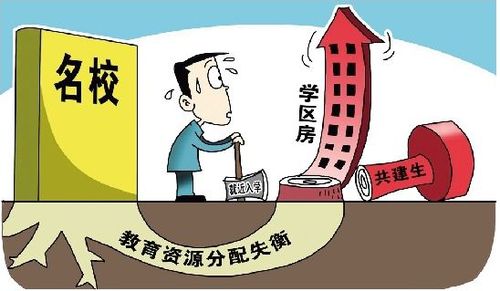

记者16日从北京市教委获悉:北京市在今年的入学政策中明确提出单校划片和多校划片相结合的入学方式。同时,在单校划片的审核条件中,加大对实际居住的审核力度,重点对过道房、车库房、空挂户等情况进行核查,凡不符合实际居住条件的,均不得作为“点对点”入学资格条件。(4月17日《人民日报》)

此前据媒体报道,北京一个10平米“过道学区房”,叫价150万,根本不能住,只为给孩子上学买个进门证。如此语境下,北京出台相关措施,对“学区房”进行统一规范,如“过道房”等,不得作为入学资格条件,并加大审核力度,将会对“拼房择校”乱象,起到一定的遏制作用。

众所周知,教育部门禁止“跨区择校”,目的是为了避免学生无序跨片流动,确保免试就近入学。然而,对于这项维护教育公平的善政,一些家长并不领情——如果户口及住房不在名校学区内,孩子就失去了上名校的机会。于是,一些家长便采取“拼房择校”等非常手段,疯狂砸钱抢“学区房”,“挤”进名校学区内,为孩子在名校“占坑”。特别是,一些房地产开发商受利益驱使,在房地产广告中进行虚假宣传,热炒“学区房”,加剧了“拼房择校”乱象。

“拼房择校”的问题,尽管公众广为诟病,但是,仅把这个问题,归罪于“学区房”,显然有失偏颇;而仅把解决这个问题的希望,寄托在规范“学区房”的层面,也是不现实的。禁止“跨区择校”,不仅是解决利益分配的问题,而是一个涉及社会公平正义的问题,应该从维护义务教育根本理念的角度出发。因为依照现有的《义务教育法》,义务教育阶段,是一个普惠的、非选择性、非淘汰性的教育阶段,也是政府必须提供的一个基本公共服务职能。若想彻底打破“拼房择校”利益格局,必须从国家层面进行制度的顶层设计。

可见,规范“学区房”,仅是教育公平第一步。换言之,除了规范“学区房”,应加大力度平衡现有的义务教育资源,并向薄弱学校倾斜,缩小校际差距。如果学校的教育资源都差不多,大家也不用挤破头往少数几所学校扎推了,都选择就近入学了,道理就这么简单。特别是,改革现行的教育考评机制,才是破解“拼房择校”乱象的良方。如果评价一个地方的教育政绩,不是看当地有多少名校,名校的升学率如何,而是看优质学校和薄弱学校之间的差距大小,以及使薄弱学校的数量,与教育政绩成反比,想必地方政府及教育部门,就会真心实意地去抓教育均衡。

编辑:李敏杰

关键词:教育 学区房 规范 公平

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅