首页>要闻>沸点 沸点

胡同里有个丹麦“北京通” 他的名字叫吴三桂

吴三桂带着外国朋友逛北京的园林

在北京的胡同里,常能看到一个背着大旅行包的外国人的身影,他能说一口流利的汉语,还是个自来熟,喜欢和陌生的北京人聊天,最爱听老人讲北京的故事。十多年来,他收集了近万张珍贵的北京老照片,访谈了数百位北京人,记录下很多北京鲜为人知的史料。这个外国人来自丹麦,有个让人记忆深刻的名字——吴三桂。

认识吴三桂已经好几年了,前不久又在中山公园偶遇了他,这次他是带着一群外国朋友逛北京的园林,他一边走一边讲解,外国朋友们听得津津有味。我知道他对中山公园做过不少研究,他曾经给我讲过,1914年,北京第一座公共园林——中央公园(中山公园)对外开放。“这对当时的北京是一个重要的事件,人们有了一个中心的地方可以聚聚,女人与女人、女人与男人的交流与交往由此展开。”

上去和他打招呼,他立刻无缝隙转化成一口京腔儿,爽朗地笑起来,完全像一个北京胡同哥们儿。在北京生活的外国人中,比吴三桂更了解北京历史文化的估计不多,他知道的那些事甚至大部分北京人都不知道,所以称他为“北京通”毫不为过。

吴三桂笃定他和中国的缘分是“童话般的”。从第一次读到安徒生笔下那个玩赏夜莺的皇帝开始,他就很好奇中国究竟是什么样子。家人告诉他“在地球上挖一个最深的坑,爬到坑的尽头就到了”。1996年他来北京旅游,“出了北京站,第一次站在北京的大街上,看见好些人穿着那种绿色的军大衣,感觉好冷。”从此,他彻底迷上了那些“长长的灰灰的胡同”。几年后他选择定居北京。

杨梅竹斜街里的“北京卡片”

第一次见吴三桂的时候,就很好奇他为什么会给自己起这个名字,他表示这并非哗众取宠,而是代表着他的历史观。“人们可以从不同角度来思考认识吴三桂这样的历史人物,如同老照片可以从不同的角度向人们展示历史的进程。”他把老照片印在明信片上,开了一家名为“北京卡片”的小店,于是,“卡片哥”就这样声名远扬了。

“北京卡片”最早开在南锣鼓巷,如今已经搬到了前门附近的杨梅竹斜街,有时候在店里可以偶遇吴三桂,不过大多数时间他不在,忙于各种有关北京文化的项目和活动。这家店不大,但是我非常喜欢,墙上一张巨大的前门老照片,售卖的不但有老照片、地图、版画做的明信片,还有以北京老照片为素材做的抱枕、手提袋等,他在墙上挂着各个时期的北京地图,随便哪张他都能讲出一段历史故事,非常有特色。

把自己的小店从南锣搬到前门的胡同,我想除了南锣的房租越来越高这个原因,还有一个重要的原因就是他非常喜欢前门这一带,做过很多研究。曾经和他聊过一次前门的历史,他掌握的文史资料让我非常吃惊。

“60多年前,一个十几岁的孩子从外地来到大栅栏的一家商铺做学徒,3年的学徒期满之后,他就留在北京生活,从学徒到伙计到掌柜,在这里结婚生子,经过了几十年的历史变迁,他最终成为一个北京人。这个孩子是当年大栅栏无数学徒中的一个,外地人正是通过学徒这个途径进入北京,大栅栏成为这个巨大的移民城市的入口……”吴三桂讲述的北京故事不是从档案资料里查到的,是走街串巷听来的,我问他怎么找到这位当年的小学徒的,他的脸上又出现了惯有的狡黠笑容:“你是怎么找到我的,我就是怎么找到他的,只要想找总会找到。”

出于对前门大栅栏的浓厚兴趣,吴三桂从很早就开始收集有关此地的照片和故事。他说起一个正阳门城楼复建的故事,是关于德国建筑师库尔特·罗克格的,非常有意思。“由于1900年义和拳民焚烧前门外大栅栏时,正阳门被飞溅的火星引燃烧毁了,在1914年的时候被重新修建,重建正阳门的正是德国建筑设计师库尔特·罗克格。当时是袁世凯执政,为了提高北京的地位,使北京更现代化、国际化一些,所以聘请了西方的设计师,融入了一些欧式元素,于是就有了现代的正阳门。最有趣的是,重建工程是库尔特·罗克格在监狱里遥控指挥完成的,当时他作为一名德国军人,在和日本的一场战争中被俘,在日本的监狱被关了5年,但是监狱对他比较优待,在狱中他通过和妻子的通信,设计完成了这项工程。”聊起这些故事,吴三桂如数家珍。

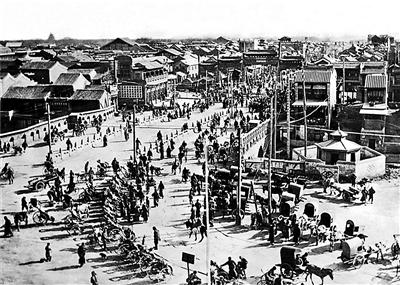

吴三桂讲的这些故事,北京人听着都觉得新鲜,在很多人的印象中,大栅栏一直是北京最繁华的商业中心,而吴三桂却不这么看,“大栅栏有它独特的魅力,如果说北京是个大熔炉,那么大栅栏就是一个入口,包括人、商业、信息和文化,这些故事很重要,但是常常被遗忘。”其实北京从很早就是一个移民城市,也因此具有海纳百川的包容精神,吴三桂正是从这个角度研究前门大栅栏的历史。

吴三桂眼中的北京,是一座外来人口聚集、变化速度非常快的城市。“很多人待在北京很多年,依然很难发现自己与这座城市的关联。即使是土生土长的北京人,也因为拆迁等原因,离开了自己从小居住的地方。”究竟什么是“老北京”?“相信很多人一下子都说不出答案,我不希望这是一种盲目的怀旧,而是希望从历史中寻找答案。” 吴三桂说。

哥卖的不是卡片,是历史,是故事

老照片中鲜活的历史让吴三桂着迷,其实从他给自己起的中文名字就可以感受到他与众不同的历史观。“如同老照片可以从不同的角度向人们展示历史的进程,人们也可以从不同角度来思考认识吴三桂这样的历史人物,他可能是一个坏人,是一个聪明人,是一个势力很大的人,是一个有色彩的人。所以我一直保留这个名字。”

出于对历史文化的喜爱,也是对传奇人物的好奇,他经常会读一些关于吴三桂的书籍、传记,他说这几乎成了他的爱好。当问到他的“陈圆圆”的时候,他会指着这些老照片大笑着说:“它们就像很多的陈圆圆。”吴三桂对老照片的痴迷可见一斑。

在北京生活了十多年,吴三桂做过很多工作,但都是与故事、历史有着很大的关系,他为丹麦一些杂志编写过北京的旅游书籍、做一些动漫故事。直到他迷上北京老照片,搜集这些照片背后鲜活的历史就成了他最大的爱好和事业。

像很多生活在北京的外国人一样,吴三桂身上浸染了北京人特有的热情、爽朗,让人很容易和他称兄道弟,成为哥们儿。在胡同里随便遇上个大爷大叔,他都能自来熟地和人家聊半天,一点儿都不见外。他的中文说得越来越流利,思维敏捷,聊起来话题很开阔,这一刻还在缅怀前门当年的盛况,下一刻却又很认真地和你探讨起王小波的杂文。从这些话题可以感觉到,他对北京老照片的热爱并非猎奇,他热爱北京的过往,也关注北京的现在。

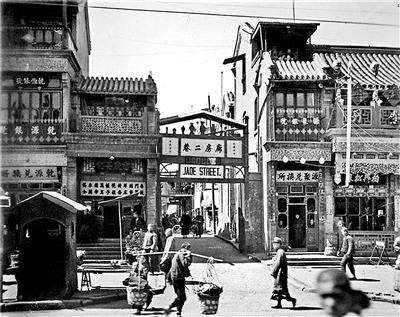

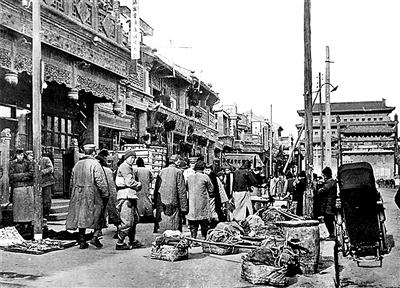

吴三桂收集到的近万张北京老照片是他从世界各地“淘”来的,有的是从欧洲的拍卖会上拍到的,有的是辗转从当年来中国的丹麦传教士那里弄来的,有的是从潘家园旧货市场翻找到的,基本都是清朝末期到民国初期老北京的市井生活写真,有很多非常珍贵。

他开“北京卡片”店就是为了让更多的人看到这些珍贵的老照片,他们用影印的形式将搜集到的老照片制成明信片或放大成挂画,开始了不一般的“生意”。这家小店如今已经经营了10多年,吴三桂“卡片哥”的声名也逐渐远扬,无论是在店铺林立的南锣鼓巷,还是在充满文艺气息的杨梅竹斜街,这样一家小店实在不起眼,但是吴三桂却自有他吸引人的法宝,就是他的那句名言:“哥卖的不是卡片,是历史,是故事。”

在一张20世纪50年代初的天安门城楼老照片上,写着“中华人民共和国万岁”和“世界人民大团结万岁”的标语。看到这张照片的时候,吴三桂想到的第一个问题是“毛主席画像是什么时候挂上去的?我们去档案馆查资料,采访北京人,寻找这个问题的答案。”

如今,这张老照片已经制作成了明信片,在“北京卡片”的小店里销售。卡片上面写着:“在20世纪50年代,毛泽东的画像只是在5月和10月1日挂出来。从1966年到1975年,毛主席画像在城楼的南面和北面都挂,但从1975年起,只在城楼的南门挂着,就是现在的位置。”

访问过几百位老北京

在店里听吴三桂阔谈历史绝对是一种享受,从被破坏的正阳门,到小猪乱跑的珠市口,再到前门大街前的骆驼队,北京往事在这个老外的嘴里说得活灵活现,土生土长的北京人也会自叹弗如,而这些故事,是吴三桂走街串巷,访问了很多北京老人,请教了不少专家才搜集到的。问起他这些年一共访问过多少北京人,他想了半天,说:“实在数不清楚了,怎么也有几百位。”

吴三桂说,至今他都觉得访问那些北京老人是一件非常有意思的事,和史料相比,他们是活着的历史,他们记忆中的那些细节是史料无法重现的。

“记得有一次一位老人来到我们店里看到天安门的老照片后聊起来,说当时的天安门旁边有一个老邮局,最为有趣的要算是邮局墙上的信封机器了。放进钢镚儿 ,‘咔嚓’一响之后便会自动出来一个信封,这在当时是很少见的。”

听故事对吴三桂来说是一种莫大的享受,“回忆的时候,他们的眼睛会发亮,通过那些照片,我们会听到很多意想不到的东西,充满了细节和文化感,完全不同于教科书上一成不变的文字,随着这些老人离去,记忆消失,很多东西就再也没有了。我要把这些活着的历史收集起来,告诉更多的人,这是我工作最大的成就。”

专心致志地听了很多故事之后,吴三桂终于成了一个出色的讲故事的人,几乎所有的照片,他都能给出精确的解释。有一回,一位“正黄旗”老人抽出一张老北京火车站的照片“讨教”,吴三桂坚称:“这肯定是新中国成立以前的老火车站,它当时还在钟楼的北边,1949年后,为了修地铁,它才被整个平移到南边去的。”“正黄旗”竖起大拇指,撂下一句:“这个老外,我服了!”

吴三桂对这座城市的了解超过了很多土生土长的北京人。有些人对他痴迷收集老照片不理解,他说:“我们往往需要透过历史才能发现时代的进步,老照片会让更多的人认识到北京历史发展的过程。”他狡黠地一笑,又冒出一句:“如果不在意过去,人就会有点笨!”

在北京生活了十多年,吴三桂至今最喜欢的事情依然是背着他的旅行包,在胡同里溜达闲逛,和陌生的北京人聊天,如今的北京和他初来时已经发生了巨大的变化。在吴三桂看来,北京每天都是新的,但他不希望“北京速度”代替了老北京的悠闲,他之所以如此喜欢北京,是因为他觉得这个城市有一股特有的气质,有着一种从骨子里透出的神奇感。

“最大的变化不是城市的面貌,而是人的观念。十多年前,人们都在争先恐后地‘往前看’,所以经常有人不理解我,认为我在宣扬复古,卖一些落后的东西。可是现在,越来越多的人开始‘回头看’,我觉得回头是有意义的,因为懂得回顾历史才能更好地走向未来。”

文并供图/京范儿

编辑:周佳佳

关键词:北京 吴三桂 照片 历史

走进塔吉克斯坦纳乌鲁兹宫

走进塔吉克斯坦纳乌鲁兹宫 也门霍乱病例激增

也门霍乱病例激增 2019亚洲商务航空大会及展览会开幕

2019亚洲商务航空大会及展览会开幕 世界园林巡礼——日本大宫盆栽美术馆

世界园林巡礼——日本大宫盆栽美术馆 巴黎圣母院:浩劫之后

巴黎圣母院:浩劫之后 鄱阳湖畔的瓜田“跑道”

鄱阳湖畔的瓜田“跑道” 唐山港一季度吞吐量超1.6亿吨

唐山港一季度吞吐量超1.6亿吨

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅