首页>书画>画界杂志>2020年第四期

潘飞仑:一笔堂中艺理深

溪山图-188×70cm-2006年-潘飞仑

江边人家-138×69cm-2001年-潘飞仑

落日余晖-180×97cm-2014年-潘飞仑

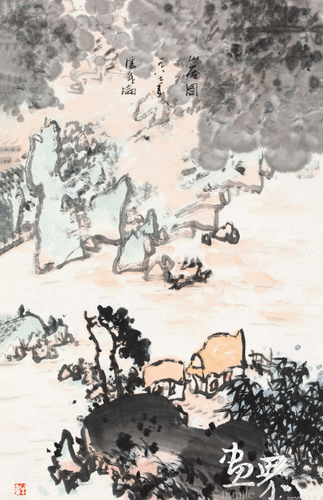

山居图-137×68cm-1987年-潘飞仑

1962年,我有幸考入浙江美术学院时,潘飞仑兄已是五年级的大师兄了。在学业成熟的老大哥中,飞仑兄那简洁挺劲的笔墨,饶有潘天寿院长的意趣,给我留下了深刻的印象。因此,这次有缘拜读到飞仑兄以“一笔堂”命名的《画语》,我并不感到奇怪。他的“一笔”,简约而深厚,就是他书画艺术的根本所在。

飞仑兄是幸运的,他是潘天寿先生的宁海同乡,桑梓之情使他得以常聆教诲;更幸运的是,潘先生为他设计了未来的艺术之旅—使学人物画的他“听了潘天寿先生意见,我改学了山水”。

对于潘天寿先生来说,山水画不是主业,但他以偏师独出的魄力使简笔山水出以冷峻雄健的气局,成就不在其花鸟之后。这样的格局自然深深地影响着飞仑兄。但是,视山水为主业的飞仑兄,并没有简单地重复潘先生的路数,而是一往情深地筑基于传统山水的学习中:“我学山水画,先后研习宋代的巨然、李成、董源,元代的黄公望、倪云林,明代的沈周,清代的王石谷、石溪、石涛、八大山人以及近代的黄宾虹、潘天寿等。”正是在充分理解黄、潘两位大师鉴古开今的源渊所在之后的取法乎上,使他不但清醒地认识到“画法从老师中来,又要不同于老师,学不像,拉开距离,自立门户”的重要性。但他也深知,只有从繁入简,才是一条必经之路,因此他认真地这样实践着:“在美院学习时,方向是简笔,疏密对比强烈,然后逐步进入繁笔……,晚年从繁入简。”这正是一位专业山水画家必须经历的过程。晚年的黄宾虹正是以这样的理念,进行着具有“神品”内涵的繁笔山水向具有“逸品”性格的简笔山水演化的实践。从繁到简,的确有一个质的飞跃—是对笔墨脱尽繁华、只存本真的一种修为。这也是我对飞仑兄“一笔观”的一种诠释吧。

石涛在他的《苦瓜和尚画语录》中开宗明义地说:“太古无法,太朴不散。太朴一散,而法立矣。法于何立,立于一画,一画者,众有之本,万象之根。”我的理解是,中国画造型、造境、抒情、畅神的最基本元素即来自“一画”的运动之功,在运动中演化万物而得以再造人的理解之境。所以,只有深刻地认识到这“一笔”的生命无限性,才能从根本上把握到中国画的本质(其实书法亦同此理)。我认为飞仑兄所表示的“一笔”即是石涛“乃自我立”的“一画”之说。

“一笔”的功能如此神妙,是从什么途径臻于此境的?飞仑兄的实践证明了我一贯的想法:笔法固然是书画家主体精神的迹化,但从技法层面上讲,以唐楷为代表的“提按转折”技法加上以先秦篆籀为代表的“万毫齐力”技法,两者相融即是用笔“千古不易”的存在理由。因此,飞仑兄的“一笔”之功,正得力于金石、书法艺术的长久磨砺和熏陶。他回忆:“我十岁开始刻图章……,进美院后转入正轨,在旧货店里买来许多破章,磨了再刻。从秦汉、西泠八家、徽派、皖派及现代的齐白石、吴昌硕。课桌上摆满了图章。到目前,也有几千方。”可见积功颇深。由此我想到黄宾虹的一段话:“道、咸之间,考核精确,远胜前人。中国画者,亦于此际复兴。”所谓“考核精确”,除了对传统经典花更大力气进行考据整理钩沉之外,又对大量出土的三代古器、汉魏碑版作了新的观照和临写。特别是其中金石学的兴起,为书画家们扭转日趋萎靡的馆阁书体和文人画风找到了一味强筋健骨的灵丹妙药。换个角度来说,正是书坛碑学(包括篆刻)的兴起,才使中国的文人画从道、咸时期开始振兴。而真正体现这个效果的,还是由赵之谦、吴昌硕、齐白石、黄宾虹这一辈人完成的。潘天寿先生自然深受影响,于是,追随潘先生的飞仑兄也自觉地接受了这个影响。正是对金石、书法致力深厚,才使诸乐三先生对飞仑兄的绘画作出了“有金石气,书法味”的评价。这其实就是对飞仑兄参悟“一笔”真谛的肯定。

有了这样性能的“一笔”,不仅有造型造境的生发功能,更有抒情畅神的传递作用。于是,他的山水不因简笔而寡淡无味,相反,使人们体味到看尽繁华后的真水无香。

按照飞仑兄的水平和资历,早就应该与他的同学们一样,至少名满省内外了,但他却甘于寂寞:“学画要耐得住寂寞,等于要坐十年冷板凳。古代不少书画家,关门不出,或隐居山林,求得清静,专心研究书画,故成就很高。现在这种人太少了。”“冷落,被人遗忘,并非坏事,恰恰有更多的时间可用在研究画画上,是个好机会。”这真是达者之见。的确,实用与表现密不可分的书法和娱人与娱己难以厘清的文人画,规定了学习的方法必然是“有所为,有所不为”。“有所为”,当然是指在攀登艺术高峰过程中的社会影响和经济回报;而“有所不为”,则是指在前进过程中的反省、思考和学习,甘心远离当下可以得到的名利收获。然而,不少书画家往往难以拒绝接踵而来的实际利益而不愿“有所不为”,从而导致书画家虽江郎才尽而犹“顾盼自雄”,艺术生命其实早已结束。飞仑兄清醒地体察到这个带有规律性的现实,从一开始就把自己定位在“有创造力”的画家上面。他深切地认识到,那些喧闹的“艺外之功”都是对这个定位的伤害。他进一步认为,“创造力”的取得不仅仅是闭门造车般的用功,而要如前辈老师所提倡的那样,书画家在追求“三绝”、“四全”之外,更应该做到“六合”。他说:“‘六合’就是诗、书、画、印、画史、画论融合在一起。”对于一位以弘扬文人画传统为己任的画家来说,飞仑兄的这个主张无疑是非常有见识的。如果更多的书画家能按照这个知识结构来磨砺自己,那么苏东坡所说的“腹有诗书气自华”,必会润泽到其腕底的笔墨进而提升其艺术品位。但是,这样的知识结构也必然要求艺术家具有“坐冷板凳”的精神和“有所为,有所不为”的工作态度。

行文至此,我想起了黄宾虹的一段话:“我邦画者,不友海内外通人以扩闻见,以展览欺愚众,以高值骇吓富豪,此颜习斋大儒所谓诗文书画天下四蠹,诚痛乎其言之也。”其实,“展览”和“高值”在现代社会是合理的存在,而书画作品本身应该具有的价值不应该名不副实—从根本上来说,就是要求书画家具有创造作品真价值的品质和本领。飞仑兄的这本《一笔堂画语》的精神内核即在这里。最后,将我的读后之感浓缩为四句话以结束此文:“冷淡生涯不怨天,扬帆墨海自翩翩。自从探得骊珠后,一笔纵横六合全。”

(作者系西泠印社社员、浙江省书协顾问)

傲-霜-138×59cm-2002年-潘飞仑

“好雨左林”篆书联-273×70cm-2005年-潘飞仑

出污泥而不染-173×70cm-1999年-潘飞仑

昌龄诗(草书)-180×97cm-2016年-潘飞仑![]()

十万墨迹(白文)5×5cm 潘飞仑篆刻

豪放不羁(朱文)7.5×7cm 潘飞仑篆刻

画画有声(白文)5×5cm 潘飞仑篆刻

1985年王星记扇厂,左起潘飞仑、钱小纯、朱豹卿、曾宓

潘飞仑:(1935—2019),生于浙江宁海。1963年毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)中国画系,为潘天寿入室弟子,生前为中国美术家协会会员。

2019年,潘飞仑逝世后,其家属整理山水、花鸟、篆刻等遗作共141件及部分文献捐赠给浙江美术馆,为答谢捐赠,2020年,浙江美术馆举办了“一笔如椽—潘飞仑书画展”,呈现这位艺术家不断探索的艺术精神及出色的成就。

责任编辑:张月霞

文章来源:《画界》2020年7月第4期

编辑:画界-邢志敏

关键词:潘飞仑 篆刻 书画家