首页>书画>画界杂志>2021年第五期

苏武形象的时代演进

——从中国美术馆藏两件任伯年《苏武牧羊》谈起

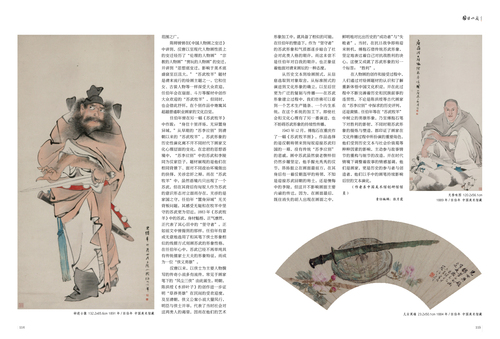

任伯年是近代中国画坛巨擘,“海上画派”代表画家。其绘画于人物、花鸟、山水、走兽等诸门类无所不精,亦曾作雕塑,可谓艺术全才,尤以人物画影响最大。在其笔下,不仅塑造了钟馗、麻姑等仙家形象,王羲之、苏武、米芾等历史名士,还有其亲人、友朋等现实人物;不仅有细劲有力的线条勾勒,还有意象化的笔墨挥写;不仅有精致晕染下的传统肖像写真,还有大胆放简的西方块面表达,包罗了人物画技法与题材之万象,但又凭借其突出的个人艺术气质统摄为一。在其存世作品中,有多件以苏武牧羊为题材创作的人物画作品。其中,中国美术馆藏有两件《苏武牧羊》,分别创作于1871年和1883年。两件作品相隔12年,正好见证了任伯年初抵上海到扎根海上的艺术经历,亦可为艺术形象随时代演进的一则佐证。

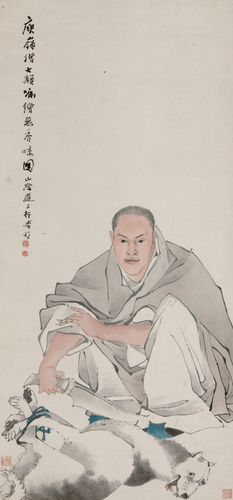

苏武牧羊 148.5x83.3cm 1883年/任伯年 中国美术馆藏

苏武形象的两种叙事模式

“苏武在匈奴,十年持汉节。白雁上林飞,空传一书札。牧羊边地苦,落日归心绝。渴饮月窟冰,饥餐天上雪。东还沙塞远,北怆河梁别。泣把李陵衣,相看泪成血。”这是李白为苏武作的一首赞诗,简洁又清晰地勾画出苏武在匈奴的主要经历,串起了其在苦寒边地的困苦、持节牧羊的不屈、白雁传书的契机、与李陵分别的悲戚。在此,关键人物有两位:苏武和李陵,其情绪包含了“坚守”和“泣别”,投射在绘画中则形成了“苏李泣别”和“苏武牧羊”两个题材。

自宋代历史题材绘画兴起以来,“苏李泣别”首先广布于世,其中的苏武与李陵形象因其背后代表着故国之思、对西汉宫廷政治的影射以及对坦荡的“忠”与迫不得已的“叛”的探讨,更能引发人们对那段历史的追忆,也更易作为画家自我辩白的图式,因此受到宋元宫廷乃至文人的关注和喜爱。及至明代,陈洪绶等人也延续此题材,做过多幅相关作品。但到清初,“苏李泣别”题材逐渐被“苏武牧羊”取代,如黄慎就曾作过多幅单独的苏武形象。黄慎作为“扬州八怪”之一,其作品广布扬州及周边地区,在清朝民间艺术市场中影响颇大。此类作品也就逐渐成为构成后期苏武形象的主要图式。

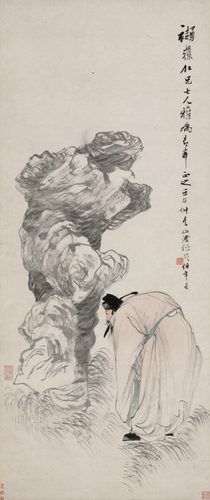

苏武牧羊 127.5x51.3cm 1871年/任伯年 中国美术馆藏

任伯年两件《苏武牧羊》正是继承了黄慎一脉的表现传统,其同样选取苏武和羊的组合来表现苏武在北地时的境遇。只不过,在任伯年1871年所作的《苏武牧羊》中,苏武怀抱汉节团坐于地,外披皮毛氅衣、头戴风帽,左手拂面似在拭泪,整个人物凝聚着几分悲戚的情愫。这种情感表达和之前的“苏李泣别”图式显然有一定的延续性,体现出任伯年对清以前“苏李泣别”中苏武形象的部分继承。而在1883年《苏武牧羊》中,这方面的因素就不复存在。画面中,苏武围裹披风、持节而立,虽未画风雪,但凛冽之感扑面而来,遒劲有力的衣纹勾描将人物傲然挺立的精神气质表现得淋漓尽致。1883年作品中的苏武彻底改变了此前悲戚与受困的形象,拥有伟岸的身躯、坚毅的面庞,他将坚定的目光投射向观者,整个人像侠士,也似丰碑。应该说1883年的作品无论是在人物精神气质上,还是艺术手法上,都展现了不同于1871年作品的艺术趣味。在这里,线条首先成为构成人物精神新貌的重要表现元素。

试箭图 149x81.5cm 1889年/任伯年 中国美术馆藏

苏武形象的艺术构成

中国画一贯强调“以形写神”,任伯年最擅长通过不同线条塑造不同人的精神气质。比如,同为钉头鼠尾描,《苏武牧羊》中用笔更为粗放、豪迈,而在1878年表现书法家的《吴淦像》中则变得细谨、清雅。实际上,如苏武形象中的这种豪放的线条,最常见于任伯年笔下的古代侠义之士中,比如1883年《风尘三侠图》中的三侠、1891年《钟进士像》中的钟馗等。在任伯年的人物画作品中,传统题材与特定线条手法共同生成的画面效果构成了任伯年作品的传统属性,与此同时,任伯年的作品也未限于此。

《苏武牧羊》中,任伯年在钉头鼠尾描基础上,着意加快了行笔速度、加强了起按顿挫,由此产生强烈的节奏感和视觉冲击力。此手法不仅使形象简洁明了,更凸显出人物刚正不阿的精神,传递出人物内心的情感波动,如刀削斧凿般的转折使人仿佛感觉到画中的凛冽寒风。在这里,线条真正构成一种“有意味的形式”,主宰着作品,唤起了观者和画家相似的情感。这正是1883年《苏武牧羊》最不同于1871年作品之处,也代表了任伯年人物画的典型面貌。很难说这种线条效果是文人书写式笔墨语言的启迪、陈洪绶白描技法的影响,还是西方速写手法的间接引导。事实上,故宫博物院藏有一版1880年所作《苏武牧羊图》,其用以构成苏武形象的线条更为直率并带有明显的“速写性”。除了线条之外,任伯年的作品往往在造型和赋色上也带有西方绘画技法的影子。比如三只不同颜色的羊的描绘、苏武服饰着色的内外关系、褶皱间颜色的过渡把握等,都反映出其超越传统的造型方法,以及兼容传统笔墨技巧与现代写生思路的艺术特质。

米颠拜石图 126.2x52.8cm 1882年任伯年中国美术馆藏

据记载,1868年,任伯年从苏州到上海寻求发展,早期在胡公寿的介绍下在古香室笺扇店画扇维持生计,同时也通过勤奋的临摹写生加强绘画能力。“陈蝶野云:‘而乃海上看羊,栖小楼者十年(先生初至沪渎,署名小楼,居豫园,极不得志,日至春风楼品茗。其下为抵圈,日久对之,画羊得其神理)。’”张充仁更回忆说其“写生能力强,是和他曾用‘3B’铅笔学过素描有关系。他的铅笔是从刘德斋(上海徐家汇土山湾印书馆绘画部负责人)处拿来的。当时中国一般还不知道用铅笔。他还曾画过裸体模特儿的写生。”这就不难理解为何任伯年人物画中能有诸多赤裸上身的人物形象。事实上,在上海开始专业学习之前,任伯年就已掌握了透视技法,《东津话别图》中的桥梁即可为证。任伯年本人并非有意改造传统书画的表现方式,但这种融合的确使其作品具有了更加真实的图像效果和不同于传统的审美气质。这正是近代中西艺术交锋给艺术家带来的潜移默化的影响。

屏开金孔雀 184x94.5cm 1877年/任伯年 中国美术馆藏

苏武形象的社会性演进

伴随社会变迁,苏武形象在民间文艺作品中被不断改造。清初的扬州地区,在黄慎等画家的创作中,“苏武牧羊”被确立并通过扬州及周边艺术市场的影响逐步成为一种特定的图式,从而延续了苏武题材的生命力,使图和史有了更大的传播能力。正如晚晴吴趼人在《二十年目睹之怪现状》第38回描写一个职业画家时所写:“他取笔就画了一幅苏武牧羊。”可见此图式影响范围之广。

陈师曾曾在《中国人物画之变迁》中讲到,汉唐以至现代人物画性质上的变迁经历了“伦理的人物画”“宗教的人物画”“赏玩的人物画”的变迁,并讲到“思想底变迁,影响于美术底盛衰至巨且大。”“苏武牧羊”题材是清末流行的绘画主题之一,它和仕女、古装人物等一样深受大众欢迎。任伯年会在扇面、斗方等媒材中创作大众欢迎的“苏武牧羊”,但同时,也会借此抒怀,在个别作品中寄寓其超越普通职业画家的文化自觉。

钟进士像 132.2x65.6cm 1891年/任伯年 中国美术馆藏

任伯年曾在另一幅《苏武牧羊》中作跋:“身住十里洋场,无异置身异域。”从早期的“苏李泣别”到清朝以来的“苏武牧羊”,苏武形象的历史性演化离不开不同时代下画家文化心理层面的变化。在忠君的思想语境中,“苏李泣别”中的苏武和李陵同为汉家臣子,题材展现的是他们在相同背景下、面对不同政治环境做出的抉择,关涉忠奸之辩。而在“苏武牧羊”中,虽然语境内只出现了一个苏武,但在其背后有匈奴人作为苏武的意识形态对立面而存在,关涉的是家国之守。任伯年“置身异域”无关背叛问题,其感受无疑和在牧羊中坚守的苏武更为切近。1883年《苏武牧羊》中的苏武,身材魁梧,正气凛然,正代表了其心目中的“坚守者”。正如前文中曾提到的那样,任伯年有意或无意地选用了和其笔下侠士形象相似的线描方式刻画苏武的形象性格。在任伯年心中,苏武已经不再单纯具有传统儒家士大夫的形象特征,而成为一位“侠义英雄”。

无香味图 120.2x56.1cm1889年/ 任伯年 中国美术馆藏

汉唐以来,以侠士为主要人物撰写的传奇小说多有流传,常见于画家笔下的“风尘三侠”由此诞生。明朝,陈洪绶《水浒叶子》的创作进一步证明“草莽英雄”在民间的受欢迎度。及至清朝,侠义公案小说大量风行,明臣与侠士并举,代表了当时社会对这两类人的渴望,因而在他们的艺术形象加工中,就具备了相似的可能。在任伯年的塑造下,作为“坚守者”的苏武形象和气质都逐步暗合了社会对此类人格的期许,而这未尝不是任伯年对自我的期许,也正象征着他面对清末画坛的一种态度。

从历史文本到绘画图式,从信息选取到对象取舍,从标准图式的演进到文化形象的确立,以至后世更为广泛的复制与传播——在苏武形象建立过程中,我们仿佛可以看到一个艺术生产链条、一个内生系统。在这个系统的加工下,即使社会和文化心理有了另一番演进,也不妨碍苏武形象的持续性传播。

儿女英雄 23.2x50.1cm 1884年/任伯年 中国美术馆藏

1943年12月,傅抱石在重庆作了一幅《苏武牧羊图》,作品选择的是汉朝将领来到匈奴迎接苏武归国的一幕,没有传统“苏李泣别”的悲戚,画中苏武虽然衰老憔悴但仍然步履坚定,他手握光秃秃的汉节,昂扬挺立在画面最前方,在其身后有一着汉朝盔甲的将领,不知是迎接苏武回朝的将士,还是懊悔中的李陵,但这并不影响画面主要内涵的传达。因为,在画面最后,既往消失的胡人出现在画面之中,鲜明地对比出历史的“成功者”与“失败者”。当时,在抗日战争即将迎来转机,傅抱石借传统苏武形象,坚定地表达着自己对抗战胜利的决心,这便又成就了苏武形象的另一个标签:“胜利”。

在人物画的创作和接受过程中,人们通过对绘画题材的认识和了解重新体悟中国文化积淀,并在此过程中不断完善着历史和民族叙事的连贯性。不论是陈洪绶等古代画家在“苏李泣别”中探求的历史评判,还是黄慎、任伯年等在“苏武牧羊”中树立的英雄形象,乃至傅抱石笔下对胜利的影射,不同时期苏武形象的提炼与塑造,都印证了画家在文化传播过程中所扮演的重要角色,他们受到历史文本与社会价值观等种种因素的影响,主动参与故事情节的重构与细节的改造,并在时代情境下调整着故事的情感基调,他们是画家,更是历史的参与者与创造者,他们以手中的画笔持续影响后世的文本演化。

(作者系中国美术馆创研馆馆员)

责任编辑:张月霞

文章来源:《画界》2021年9月第5期

编辑:画界 邢志敏

关键词:苏武 形象 伯年 任伯