首页>书画>画界杂志>2021年第五期

天趣、苍茫与入木三分

——钱绍武雕塑的审美追求

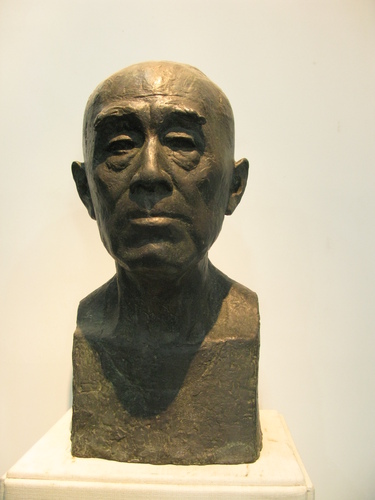

闻一多胸像 1986年/钱绍武

从1999年到2000年,中央美术学院学报《美术研究》曾连续刊登了五期钱绍武先生的访谈文章,其中讲到了三个审美主题,包括“天趣”“苍茫”与“入木三分”,还有一期是关于苏州吴县甪直保圣寺的彩塑问题,一期是谈钱绍武先生为北京举办的纪念孔子诞辰2550周年学术研讨会所做的孔子塑像。在这一系列的访谈文章中,钱先生主要在谈中国雕塑独特的审美意趣,这也是他一生在创作实践中的主要探索方向。

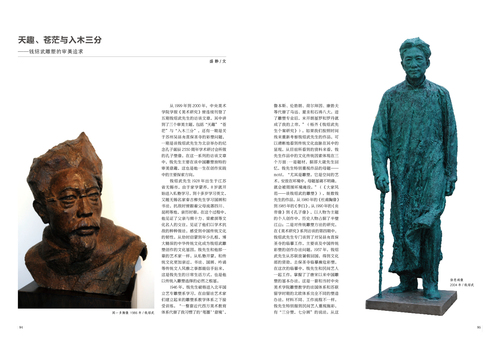

徐悲鸿像 2004年/钱绍武

钱绍武先生1928年出生于江苏省无锡市,由于家学蒙养,8岁就开始进入私塾学习,到十多岁学习英文,又随无锡名家秦古柳先生学习国画和书法,抗战时曾跟着父母流落四川、昆明等地,亲历时艰。在这个过程中,他见证了父亲与熊十力、梁漱溟等文化名人的交往,见证了他们以学术抗战的种种做法,感受到中国传统文化的韧性。从幼时启蒙到年少扎根,博大精深的中华传统文化成为钱绍武雕塑创作的文化基因。钱先生和他那一辈的艺术家一样,从私塾开蒙,和传统文化更加亲近,书法、国画、吟诵等传统文人风雅之事都能信手拈来,这是钱先生的日常生活方式,也是他以传统入雕塑选择的必然之根基。

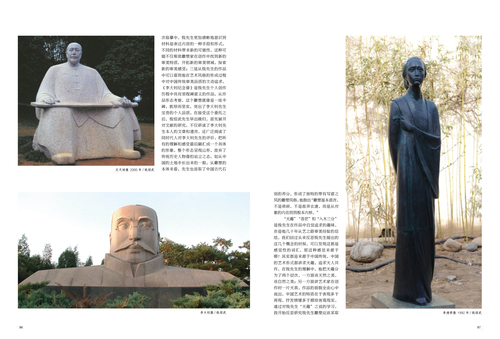

关天培像 2000年/钱绍武

1946年,钱先生破格进入北平国立艺专雕塑系学习,在由留法艺术家们建立起来的雕塑系教学体系之下接受训练。“一整套近代西方美术教育体系代替了我习惯了的‘笔墨’‘意境’,鲁本斯、伦勃朗、荷尔拜因、康勃夫等代替了马远、夏圭和石涛八大。进了雕塑专业后,米开朗基罗和罗丹就成了我的上帝。”(杨齐《钱绍武先生个案研究》)。如果我们按照时间线来重新考察钱绍武先生的作品,可以清晰地看到传统文化血脉在其中的显现。从目前所看到的资料来看,钱先生作品中的文化传统因素体现在三个方面:一是题材,据邵大箴先生回忆,钱先生特别重视作品的母题——motif,“尤其是雕塑,它是空间的艺术,安放在环境中,母题基调不明确,就会被周围环境淹没。”(《大家风范——谈钱绍武的雕塑》),细数钱先生的作品,从1980年的《杜甫胸像》到1985年的《李白》,从1990年的《炎帝像》到《孔子像》,以人物为主题的个人创作中,历史人物占据了半壁江山;二是对传统雕塑方法的研究,在《美术研究》系列访谈的第四期中,钱绍武先生专门谈到了对吴县甪直保圣寺的临摹工作,主要谈及中国传统彩塑的创作办法问题。1957年,钱绍武先生从苏联放暑假回国,得到文化部的资助,去保圣寺临摹濒危彩塑。在这次的临摹中,钱先生和民间艺人一起工作,掌握了了唐宋以来中国雕塑的基本办法,这是一套和当时中央美术学院雕塑教学的法国体系和苏联留学时期的北欧体系完全不同的塑造办法,材料不同、工作流程不一样,钱先生特别提到民间艺人重视施彩,有“三分塑,七分画”的说法。从这次临摹中,钱先生更加清晰地意识到材料是表达内容的一种手段和形式。不同的材料带来新的可能性,这种可能不仅帮助雕塑家在创作中找到新的审美特质,开拓新的审美领域,探索新的审美感受;三是从钱先生的作品中可以看到他在艺术风格的形成过程中对中国传统审美品质的主动追求。《李大钊纪念像》是钱先生个人创作历程中具有里程碑意义的作品。从作品形态考察,这个雕塑就像是一座丰碑,敦厚而坚实,突出了李大钊先生宝贵的个人品质。在接受这个委托之后,钱绍武先生早出晚归,首先展开对文献的研究。不仅研读了李大钊先生本人的文章和遗言,还广泛阅读了同时代人对李大钊先生的评价,把所有的理解和感受最后融汇成一个具体的形象。整个形态呈现山形,放弃了传统历史人物像的站立之态,如从中国的土地中长出来的一般。从雕塑的本体来看,先生也汲取了中国古代石刻的养分,形成了独特的带有写意之风的雕塑风格。他指出“雕塑基本语言,不是琐碎,不是故弄玄虚,而是从对象的内在找到根本内核。

李大钊像/钱绍武

“天趣”“苍茫”和“入木三分”是钱先生在作品中自觉追求的趣味,亦是他几十年从艺之路审美经验的总结。我们回过头来反思钱先生提出的这几个概念的时候,可以发现这都是感觉性的词汇,那这种感觉来源于哪?其实都是来源于中国传统,中国的艺术形式都讲求天趣,追求天人共作,在钱先生的理解中,他把天趣分为了两个层次,一方面谈天然之美,谈自然之美;另一方面讲艺术家在创作时一片天真,作品的面貌全由心中流出。中国艺术的特质在于表现多于再现,抒发情愫多于描绘客观现实。通过对钱先生“天趣”之说的学习,我开始反思研究钱先生雕塑应该采取的方法。我们受到的基于西方美术研究的史学训练重点在于风格的总结,或者社会因素的总结,一直都被要求尽量客观,而在研究从传统文化中脱化出来的,如钱先生这样的艺术家的时候,我们得到的诸多感受性的因素应该如何在研究中加以表现?我认为这是我在研究钱绍武雕塑时非常宝贵的收获。

李清照像 1992年/钱绍武

“苍茫”是钱绍武先生追求的另一审美品质。苍茫来自和真实的距离,是一种无法言说的不确定性和模糊感。钱先生以碑帖举例,对刻碑之木和碑本身的图像差距进行了详细的说明,“碑更加丰富,虽然有它失真的一面,但也有它增加了书法的丰富性的一面,增加了它的苍茫之气。真正懂得书法的人知道,让它有点斑驳没关系。”(张鹏《钱绍武谈艺录•关于“苍茫”》)从钱先生的人生经历上看,他在进入雕塑领域之初就受到了西方雕塑的基本训练,毕业到苏联后又一步强化了这种影响,那么为什么从作品上来看,钱先生并没有形成那种纪念碑似的艺术风格,而是从艺术生涯的开始,就自觉开始对中国传统审美品质的追求呢?我们当然可以从钱先生童年的国学启蒙中找到原因,对西方艺术传统的学习,是不是促使钱先生更加深刻地认识到东西方艺术的差异、更深刻地理解了中国文化和艺术的内核?《曹雪芹头像》和《神农氏巨型头像》是钱绍武先生作品中最具苍茫之气的作品,他在塑造人物的时候,寻找到模糊和清楚之间合适的度,以非常人性化的表达塑造人物的“倦眼”,但又有各自特点。对曹雪芹着重于表现其经历的坎坷,耷拉眼皮下滚动的眼珠似有泪眼三分;神农氏则半人半神,似乎在普度众生的生涯中休息片刻,马上就要睁开眼。虽然两件作品都是虚实相生,探讨空间与实体的联系,探讨物质实体的不确定性以及话外之意,但还是给人以不一样的审美感受。研究钱先生个案的意义一方面在于总结其艺术成就,在大力提倡“优秀传统文化传承和赓续”的今天,艺术家个体对于传统文化血脉的坚持和创新发展也就有了非同一般的意义。

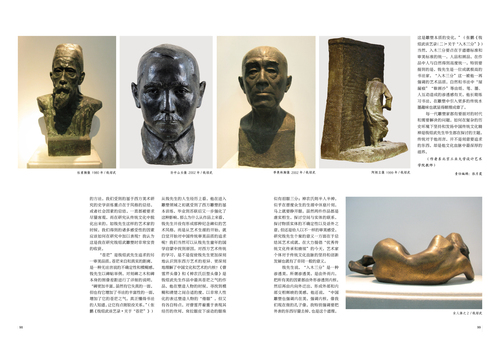

杜甫胸像 1980年/钱绍武

孙中山头像 2002年/钱绍武

钱先生说,“入木三分”是一种渗透美,所谓渗透美,是由外而内,把所有美的因素都由外形渗透到内核,然后再由内向外泛出,形成外部和内部交相辉映的美感。他还说,“中国雕塑也强调内在美,强调内核,像我们现在做的孔子像,我特别强调要把外表的东西尽量去掉,也是这个道理。这是雕塑本质的变化。”(张鹏《钱绍武谈艺录(二)•关于“入木三分”》)当然,入木三分要点在于道德标准和审美标准的统一,人品和画品,在作品中人与自然得到高度统一。特别要提到的是,钱先生是一位成就极高的书法家,“入木三分”这一被他一再强调的艺术品质,自然和书法中“屋漏痕”“锥画沙”等由纸、笔、墨、人互动造成的渗透感有关。他长期练习书法,在雕塑中引入更多的传统水墨趣味也就显得顺理成章了。

季羡林胸像 2002年/钱绍武

阿炳立像 1999年/钱绍武

每一代雕塑家都有要面对的时代和需要解决的问题,如何在复杂的历史环境下坚持和发扬中国传统文化精神是钱绍武先生毕生都在探讨的主题。传统对于他而言,并不是刻意要追求的东西,却是他文化血脉中最深厚的滋养。

女人体之2 /钱绍武

(作者系北京工业大学设计艺术学院教师)

责任编辑:张月霞

文章来源:《画界》2021年9月第5期

版面设计:汤炜

编辑:画界 邢志敏

关键词:先生 雕塑 绍武 作品