首页>两岸>两岸交流

两岸共唱同一首歌

——我亲历的首次两岸大型音乐团体双向交流之旅

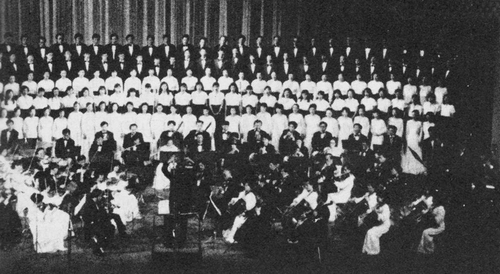

1990年8月12日,台北爱乐合唱团首登大陆舞台,与中央乐团合唱团在北京海淀剧场联合演出《黄河大合唱》,图为演出后全体演职人员合影。(徐波 供图)

1992年5月28日,时任全国政协副主席程思远(右)在人民大会堂会见台北爱乐合唱团一行,并与合唱团音乐总监兼指挥杜黑亲切握手。(徐波 摄)

31990年8月16日,台北爱乐合唱团与上海乐团及合唱团联合演出《黄河大合唱》。(简波 摄)

人民政协网12月4日电 口述/简波 整理/本报记者 修菁

开栏的话:

今年是全国台联成立40周年。40年来,作为改革开放后适应新形势大陆对台沟通交流联谊需要而成立的部门,全国台联与台湾岛内各阶层、领域的团体、组织和台胞民众建立了广泛而深厚的友谊,也开创了很多两岸交流史中的破冰事件。本期起,我们开设“亲历者说——我见证的两岸交流这40年”专栏,请破冰事件中的亲历者回忆当年那些破冰的时刻。首期推出“我亲历的首次两岸大型音乐团体双向交流”背后的故事。

1987年,台湾于“解严”后开放民众赴大陆探亲。随着国民党老兵返乡探亲热潮涌起,两岸间的文化交流热络起来。两岸间的文化艺术领域交流,最初是以费翔为代表的一批台湾歌星来大陆演出,随后随着两岸演艺界交流热度的加深,台湾大型艺术团体“登陆”也成为可能。我作为这段历史的参与者和亲历者,有幸参与和见证了台北爱乐文教基金会旗下的台北爱乐合唱团(以下简称“台北爱乐”)来大陆和“中央乐团少年及女子合唱团”(以下简称“中央少儿合唱团”)去台湾,这两大两岸大型演出团体首次双向交流的全过程。

序曲:考察路上的“一拍即合”

当年我并不知道,一次不经意的聊天会开启1990-1992年间两岸大型演出团体的首次双向交流。

记得是在1990年4月,我受全国台联联络部委派,负责接洽、接待一个台胞工商企业界的考察团。在陪同考察团考察的旅途中,大家渐渐熟络。其中有位团员叫刘季强,跟我聊到“台北爱乐”1989年6月25日冲破台湾国民党当局的重重阻力,在台中首演了《黄河大合唱》和《游击队歌》等大陆知名抗战歌曲。当年7月1日、3日,该团又在台北加演两场。演出在台湾引发空前的回响,成为当年台湾的年度文化事件。

《黄河大合唱》是大陆民众耳熟能详的红色经典歌曲,刻画了中华民族在风雨中战斗的伟大精神,歌曲在台湾解禁,并被公开演唱,意义不同凡响。若能由台湾人来大陆演唱,不更体现了两岸人民心灵契合?考察路上,我和刘季强先生不断探讨着“台北爱乐”来大陆演出的各种可能性。考察结束回到北京,我又向全国台联联络部领导汇报了此事,建议由全国台联邀请“台北爱乐”来访。这一提议得到时任全国台联几位主要领导的支持,叮嘱我继续跟踪此事。回到台湾的刘季强先生,也在积极促成此事。他很快发来反馈,“台北爱乐”非常愿意来大陆演出。后来我才得知,时任台北爱乐文教基金会的副执行长刘薇莉女士就是刘季强先生的妹妹。“台北爱乐”来大陆演出一事,就由她与我对接前期筹备工作。

前奏:一位艺术家的胆识和预见

“台北爱乐”成立于1972年4月,由120名在校大专学生和社会各界人士,抱着“以歌会友”的愿望,聚集在一起。当年时任合唱团音乐总监兼指挥是杜黑先生,他曾留美专攻合唱音乐,获美国伊利诺伊大学指挥硕士,并以杰出的表现进入该校合唱指挥博士班。返台后,带领“台北爱乐”演出威尔第的歌剧《阿依达》、普契尼的歌剧《托斯卡》以及贝多芬第九交响曲《欢乐颂》等曲目。台湾《音乐与音响》杂志曾评价:“以作为歌剧合唱团的演出而言,杜黑及台北爱乐合唱团,无疑是够水准的,是最佳演出团体。”台湾《音乐月刊》也曾评论说:“台北爱乐合唱团身经百战,几次专听合唱部分,想挑毛病,但音量音质的整齐,不得不令人激赏,的确是好。”

但真正使“台北爱乐”扬名海峡两岸的,是它率先突破国民党当局的禁令,将禁唱40年的《黄河大合唱》在台湾公演。

谈起突破台湾当局的勇气何来?杜黑曾表示,“《黄河大合唱》是中国合唱创作中最成功的作品之一,它不只在抗日期间激励了中国人奋起抗战的民族气节,更刻画了中华民族在风雨中战斗的伟大精神。”他以一个艺术家的鉴赏力、胆识和使命担当,带领“台北爱乐”在台湾文化艺术史和两岸交流史上,都留下了浓墨重彩的一笔。

据杜黑先生介绍,从1989年2月到7月,他一直奔走在台湾“教育部”和“新闻局”之间,直至6月25日,当局批准这首备受瞩目的合唱曲目公开演出,由“台北爱乐”与台湾省立交响乐团附属合唱团组成的200多人合唱团在台中中兴堂“抗战纪念音乐会”首演。当年7月1日和3日,又分别在台北中正文化中心音乐厅加演两场。

当年的台湾《联合晚报》曾这样报道演出的场面:“禁唱了40多年的《黄河大合唱》,在台北爱乐200多位合唱团员及70位乐团团员气势磅礴的演出下,震撼了全场近2000位观众,一些观众在听到《保卫黄河》《怒吼吧!黄河》等段落时,不禁流下激动的泪水。”

“‘黄河’解禁,代表一个新阶段的开始。”杜黑曾这样预见。

间奏:精诚所至,金石为开

1990年8月10日。初秋的北京。一群来自海峡彼岸的男女,怀揣着对万里长城、故宫等祖国古老文明的向往,飞抵北京首都机场。他们,就是首个跨越海峡“登陆”演出的台湾大型演出团体——台北爱乐合唱团。

得益于当时两岸开放的大环境和文化艺术交流的良好氛围,民间团体及各界人士“接力赛跑”,彼此助力,使“台北爱乐”登陆成为两岸文化艺术领域具有标志性意义的事件。

我在当年4月把台湾方面的“诚意”传递给有关方面后,相关方面拟定在当年8月初即抗战胜利45周年时,邀请“台北爱乐”到北京、上海各演出一场的计划。但因为正式演出项目需要向国台办、文化部报批;“台北爱乐”来大陆也需要向台湾主管部门报批,在报批环节双方都经历了些波折。由于《黄河大合唱》的曲谱是指挥杜黑先生透过关系得自中央乐团指挥严良堃先生,《游击队歌》的作曲贺绿汀先生居住在上海,因此“台北爱乐”早有与中央乐团及其合唱团和上海乐团及其合唱团进行演出交流的意愿。但是台湾的艺文团体体制与大陆不同,基本都是民间性质,大陆的国家级乐团与台湾的民间团体同台演出尚无先例;再加上当时正逢北京亚运会前夕,暂停审批台湾艺人和团体的大陆演出活动。

因此,“台北爱乐”的大陆之行一度卡在了审批上,“台北爱乐”事先拿不到大陆的邀请函,便无法获得台湾主管部门的核准。面对这一卡顿局面,放弃的声音开始出现。但作为事件经办人,我虽沮丧,但还不想放弃。于是,我尝试给刚出访回国,时任全国台联会长的林丽韫女士写信,阐明“台北爱乐”此行的意义,希望她能给予支持并向上级主管部门再争取一下。最后,由林丽韫会长出面协调,“台北爱乐”登陆演出的审批手续终于落实。

高潮:两岸骨肉亲,齐吟“黄河情”

1990年8月12日晚,“台北爱乐”“登陆”首场演出在北京海淀剧院举行。“台北爱乐”演唱了《松花江上》《游击队歌》《江南三部曲》中的《烟雨漫江南》《夜夜梦江南》和《歌八百壮士》5首抗战歌曲,及《康定情歌》《牧歌》《农村酒歌》等5首民谣。与中央乐团及合唱团联袂演唱的《黄河大合唱》将演出推向高潮。大陆知名音乐界人士吕骥、孙慎、瞿希贤、李德伦、严良堃、吴祖强等观看了演出,并给予极高的评价。

现在回想,许是当年的观众格外热情。记忆中,“台北爱乐”每唱完一首曲子,观众都报以热烈的掌声。《保卫黄河》《怒吼吧!黄河》就是和着观众有节奏的掌声唱完的。那掌声已不简单地是一种节拍,而是包含了更多的内涵,那是演唱者与观众心灵的共鸣,是一种深刻的感动,是亲切感和同胞手足之情。

随后的8月16日晚,“台北爱乐”又在上海云峰剧院,与上海乐团及合唱团合作演出了《黄河大合唱》等抗战歌曲。居住在上海的大陆老一代音乐家周晓燕、朱践耳、孟波等观看了这场音乐会,并给予极高的艺术评价。

《游击队歌》曲作者、时年88岁的音乐家贺绿汀先生由于身体原因无法前往剧院现场听“爱乐”演唱,就在上海家里接受了合唱团音乐总监兼指挥杜黑等人的拜访。他高兴地对杜黑说:“你们能来太好了!中国的民族音乐很丰富,你们要多去边疆少数民族地区走走。”贺绿汀先生还向他们赠送了自己的作品集。

“海峡两岸骨肉亲,齐颂‘黄河’寄深情。”老音乐家孟波这句诗是对两岸大型音乐团体首次交流的最生动写照。

尾声:同台共吟,早一些,多一些,多好!

1990年8月,“台北爱乐”指挥杜黑先生在首次登陆上海站演出后的送别宴上曾表示,“这次能到大陆演出非常不容易,这是两岸各级涉台组织和艺术界人士共同努力的结果。未来希望大陆的同道也能去台湾演出,‘爱乐’愿意促进两岸的双向交流。”

两年后,杜黑先生的承诺兑现了。1992年,台北爱乐文教基金会邀请“中央少儿合唱团”赴台演出,合唱团在为期两周的访问中,于台北、台中、台南、高雄、台东等6座城市做了巡回访问演出。作为这次参访活动大陆派出方与台湾主办方的联络人,我也随团同行。

“中央少儿合唱团”由大陆著名音乐教育家、指挥家、中央音乐学院指挥系教授杨鸿年先生于1983年创建,团员为北京市爱好合唱的中小学生。“中央少儿合唱团”在台湾的演出,同样给台湾民众带来极大的震撼与感动。

首场演出在台北孙中山纪念馆举行。最后一曲结束,场内爆发出长时间的热烈掌声,大人和孩子纷纷跑上台去献花。“中央少儿合唱团”谢幕,场中响起此起彼伏的“安可”声(英文单词“Encore”的音译。一般用在演出之后,乐迷发出此声,要求演出者返场。——编者加)。于是孩子们又加唱一首《铃儿响叮当》。唱毕,观众们还意犹未尽,“安可”声又起,孩子们又唱了《乡间的小路》,还是没听够,孩子们又接连唱了《外婆的澎湖湾》《捉泥鳅》《大海啊故乡》,如此加唱了6首曲目。

演出结束,一些台湾观众按捺不住心中的激动,还围到台前,和小团员们招手告别,杨鸿年又带着全场观众一起唱起《送别》。台上的孩子们被眼前的场景触动,流着眼泪唱,台下的台湾观众一边用手打着节拍,一边跟着唱。彼时,观众与演员完全融合在一起,他们的心也随之联结在一起。

在后台,大陆家喻户晓的台湾电视节目《八千里路云和月》制作人凌峰先生看到此景,激动地说:“这样的场面,连台湾最红的歌星都达不到。你们来时,我还担心‘台湾地区领导人选举’之前没有人来看演出。没想到在最坏的档期里,却出现了最好的效果。”台北孙中山纪念馆馆长也说:“这是本馆空前未有的盛况!应该好好宣传,让全台北的人都来看演出。”台湾文化大学音乐系副教授成明先生说:“我听音乐会向来挑剔,唯有你们是真正的成功。没想到比维也纳儿童合唱团、巴黎木十字儿童合唱团还要好。不愧是两岸中国人共同的骄傲。”

中央少儿合唱团访台期间,不仅在台北受到欢迎,在之后的台中、台南、高雄、基隆、台东的各场演出中,也创下当地演出前所未有的受欢迎盛况。

台湾《联合报》以“北京少年合唱团廿二日晚间在基隆演唱,为基隆文化中心成立以来少见的盛况”详尽报道“中央少儿合唱团”在基隆的演出情况。后来我才知道,“中央少儿合唱团”刚抵达台湾,台中和台东两站的演出票就已售罄。许多台湾民众看完台北站的演出不过瘾,又驱车百里,追到台中、台南去看孩子们的演出。最多的,有连续看过孩子们的5场演出!

为使两岸的少年能通过同台演出,加深了解,增进友谊,“台北爱乐”还特别安排了台北爱乐儿童合唱团、台北华新儿童合唱团、台中少年儿童合唱团和台南儿童合唱团与“中央少儿合唱团”联合演出。

除了两岸少年间的交流,“台北爱乐”还安排了台南、台北两场杨鸿年教授的示范教学演出。有近600位台湾音乐界的专家、学者和各中、小学的音乐老师观摩了他训练世界一流合唱团的教学过程。台湾当局有关人士对这次活动,也评价极高,“你们,才是真正的交流!”

后来,“中央少儿合唱团”的孩子们回京很久了,“台北爱乐”的大哥哥、大姐姐们还在思念着他们在对岸的这些弟弟妹妹们,他们将47名孩子的生日全部记下来,每到一个孩子过生日时,就寄来贺卡和礼物,以表他们对大陆之行和大陆“亲人们”的思念。

这就是20世纪90年代初,全国台联和“台北爱乐”一起共同努力,开创的首次海峡两岸大型音乐团体双向交流背后的故事。据我所知,在此后的30年,两岸的音乐交流一直在持续,“台北爱乐”又多次邀请“中央少儿合唱团”赴台交流,许多有特色的大陆地方合唱团也被邀请赴台交流演出。“台北爱乐”后来也多次受邀,赴大陆参加各种音乐交流演出。

时隔多年以后,台湾地区硕果仅存的古典音乐杂志《MUZIK》在回顾两岸开放早期那段风起云涌的音乐交流时,评价“台北爱乐”为西进大陆的文化界“垦荒派”,“以《黄河》开创奇迹”。这一开先河的文化事件,也为后续扩大和深化两岸间的文化交流留下宝贵经验。

(口述人简波为全国台联退休干部)

编辑:李京

关键词:演出 台湾 合唱团 大陆 台北爱乐