首页>收藏>资讯

永远的先生:南开文博校友会举办纪念史树青先生诞辰100周年座谈会

人民政协网北京8月31日电(记者 付裕)今年是著名学者、历史学家、文物鉴定泰斗,第七、八届全国政协委员史树青先生诞辰100周年。夏末初秋时节,来自全国各地多名南开文博校友会成员,史树青先生的弟子、后辈等,共同参加纪念史树青先生诞辰100周年座谈会。

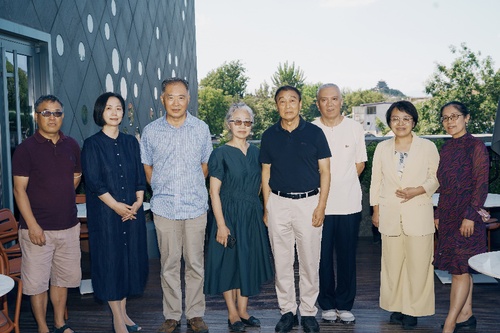

此次座谈会分为北京、天津两个分会场。北京分会场由南开大学文博校友会会长、中国嘉德拍卖董事总裁胡妍妍主持,天津分会场由全国政协委员、天津美术馆副馆长卢永琇主持。与会专家、学者共同追忆史树青先生为人师表、甘为人梯的师者风采,深切缅怀史树青先生矢志不渝、朴实无华的高贵品质,由衷表达对史树青先生敬业奉献、献身祖国文博事业的崇敬、爱戴和思念之情。

史树青先生一生致力于文博事业,历任国家文物鉴定委员会副主任委员、中国收藏家协会会长、中国考古学会理事、中国古文字研究会历史、国家文物局咨议委员会委员,南开大学历史系兼职教授、研究生导师、北京大学考古系硕士研究生导师、中央民族大学兼职教授等。

纪念史树青先生诞辰100周年座谈会北京分会场嘉宾

潘守永、胡健、吴十洲、孙彦、朱凤瀚、陈烈、胡妍妍、雷虹霁

纪念史树青先生诞辰100周年座谈会座谈会天津分会场嘉宾

黄春雨、 卢永琇、 杨东明、施琪

无尽的怀念

1980年,在郑天挺先生倡议下,南开大学创办博物馆专业,这也是中国高校第一个博物馆学专业,迈出了中国文博学科建设和人才培养的第一步。此后,南开大学强大师资的力量和文物博物馆界的著名专家学者,共同参与课程教学、科学研究、人才培养等任务,始终走在文博教育发展的最前沿。

1984年起,作为原中国历史博物馆研究员的史树青先生,开始担任南开大学历史系兼职教授、研究生导师。史树青先生在给本科生上课的同时,担任硕士研究生导师,并指导研究生进行科研实习、论文写作等工作。在南开大学“允公允能,日新月异”校训指导下,史树青先生和南开大学的同学们克服了京津两地往返交通不便、文物资料有限、科研经费短缺等难题,积极进取、精益求精,在文物博物馆科研教学领域取得了重要成果。

“史树青先生是一位纯粹的知识分子,是一辈子踏踏实实做学问的人。” 北京大学教授、博士生导师,国家博物馆原常务副馆长、党委副书记,南开大学历史系主任朱凤瀚回忆道:“为更好地传授文物知识,1984年,曾任博物馆专业教研室首任主任的王玉哲先生经校方和系方同意,聘请史先生为南开大学历史系兼职教授。当年的春夏之交,我随王先生去原中国历史博物馆邀请史树青先生,那是我第一次见他。在现场,当他得知我正在研究先秦领域,他立刻就出了题考我。”

“给我留下印象最深的场景就是史先生来南开上课时,总会用网兜从北京提来一大兜书,见了老师和同学们就很热情地送书、给书。”朱凤瀚笑道:“只要有空,他就让我陪他跑到天津古文化街的旧书店里去买书。买完以后,他自己也不会留下,全都拿出来送给老师和同学们。”

史树青先生学识渊博、知识广阔,同时,为人特别热情、真诚、平易近人。对于史树青先生送书的场景,是很多人的共同回忆。

“30多年前,他给我们讲课的时候,经常旁征博引。时常会讲到某一本书,来龙去脉,他都知道;又比如讲到一个人,生平谱系等等,他也都知道。经常讲到兴起,他就会说这本书如何好,下次我给你们买一本这样的话。” 作为南开大学博物馆专业的第一届本科生和第一届研究生,国家图书馆出版社资深编审孙彦回忆道:“有时候,我们都以为他是随口说的话,不记得他的许诺了。他却会拎着袋子忽然出现,跑来把书送给我们。因为装书的袋子太沉,他还不让我们帮他提,总说要自己拿着,一点儿都没有架子。”

在专业方面,史树青先生知识渊博、功底扎实。中国驻肯尼亚大使馆文化参赞周美芬回忆说:“对我来说,印象最深的一件事,就是我曾在写论文时遇到了难题。当时,史树青先生让我去历博资料室要找到什么书、哪一期、什么时候的文章,可以用来做参考。我当时还小,有点儿怀疑,他就这样随口一说,就能够找到吗?后来,我果然就找到了,真是对他非常佩服。”

“后来,我曾经随史先生去苏州丝绸博物馆鉴定文物。非常有幸见证了史先生鉴定文物的过程。” 周美芬回忆道:“感觉很多他见过的文物和相关文献都装在头脑里,那时候觉得,他的头脑就像电脑一样,有一个文物数据库,随时把鉴定成果和头脑里面的数据库进行比对,很快就能做出判断。”

“史树青先生博闻强记。1975年,我听史先生讲荀子的《天伦》,可谓是‘一句话讲一天’。文物、考古、历史,他都非常了解。” 中国社会科学院研究生院教授吴十洲表示:“史先生不仅继承了传统学者‘术而不作’的优秀传统,同时,遵循‘笃学敦行’,对年轻人非常鼓励、非常谦虚。”

“史树青先生曾对我们说,作为一位博物馆工作人员,最应该做到的就是读、摸、写。读就是读书,摸就是摸文物,写是写文章。” 天津博物馆研究馆员刘渤回忆说:“1986年,在当时的中国历史博物馆毕业实习时,史树青先生常常到我们宿舍小坐,并嘱咐我们一定要多读书、多摸文物、多写文章。我入职天津市历史博物馆以后,30多年来,这三条要求,一直指引着我前行。”

最好的榜样

1945年,史树青先生毕业于辅仁大学中文系,后入辅仁大学文科研究所,师从陈垣先生。1947年,25岁的史树青进入北平历史博物馆干事,1949年,担任北京历史博物馆登编组长,1956年,任北京历史博物馆副研究馆员,1982年任中国历史博物馆研究馆员,1983年担任国家文物局咨议委员会委员。

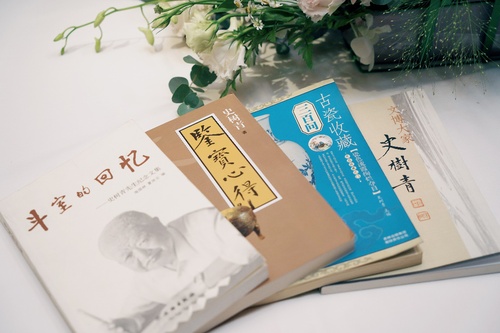

史树青先生长期研究中国古代历史文物,于青铜器、玉器、瓷器、书画、碑帖、拓本等文物的研究鉴定积累大量实践经验,颇有心得。其主要论著有《湖南长沙仰天湖出土楚简研究》《长沙仰天湖出土楚简研究》《天安门》《祖国悠久历史文化的瑰宝》《楼兰文书残纸》《小莽苍苍斋清代学者法书选》《中国大百科全书.文物卷》《中国文物精华大全》《鉴古一得》《中国历史博物馆藏法书大观》《应县木塔辽代秘藏》《书画鉴真》《书画鉴定经验谈》等。

“1984年3月,我们到中国历史博物馆进行毕业实习,亲眼看到史树青先生对新征集来的一批青铜器进行鉴定工作。史先生旁征博引,对这批青铜器进行了深入的分析和鉴定,其渊博的知识让人叹为观止。” 天津博物馆研究馆员涂小元回忆道。

跟随史树青先生在原中国历史博物馆的实习工作经历,深深地刻在很多人的回忆里。

“1984年7月,我与七八位同学一起到中国历史博物馆参加展览筹备工作,那是我第一次真正接触博物馆,史树青先生给我留下了非常深刻的印象。”天津市文联党组副书记、专职副主席施琪回忆说:“为什么印象深刻呢?本来说是工作,结果,后来变成了课堂。我们的任务就是分拣文物,为文物做卡片、布展等,有很多书画、青铜、瓷器、玉器,包括钱币等,史先生每天花大量的时间给我们讲解。那时,我真正认识到,文物背后还有这么多、这么好的故事。同时,史先生对文物的判断、鉴定非常清楚,旁征博引,非常博学。可以说,他本身就是让文物活起来的生动体现。”

谈到文物鉴定工作的生动故事,中国国家博物馆研究馆员陈烈讲述了一个特别生动的故事。

“1975年,我们在原革命历史博物馆筹备赴日进行中国古代青铜器展览,特别借调了上海博物馆青铜专家马承源领衔。一天,临近下班,研究员宋曼打来电话说,在清理宝鸡出土的兽面纹青铜尊锈蚀,发现内部底层一角似有铭文。这个消息立刻传遍整个大厅,大家都不走了,在展厅等候。马承源吩咐宋曼继续清理,依他的判断,如果器底一角有字,当是满篇铭文。一小时后,张明善将两张122字的拓片交到马承源、史树青手中,释文工作随即开始。马承源和史树青分别释文,身后围着好几个人,大家都屏住呼吸,紧张地听他俩怎么说。马承源将整篇铭文的最后四个字‘惟王五祀’释出,释文工作告一段落。当时,史树青先生释出全文,并根据铭文意思,临时命名该尊为‘宗小子尊’,但‘宗小子’叫什么名字,史树青和马承源探讨了许久,都心存疑虑。第二天,他们请李学勤再看,李学勤断出‘宗小子’叫‘何’,至此‘何尊’一名,沿用至今。”

48年过去了,陈烈是现场目击全过程仅存的人,或是之一,因为,他当时只有22岁。

“何尊有多重要?铭文提到周武王在世时决定建东部于是洛邑,即‘宅兹中国’,这是中国一词的最早出现。”陈烈表示。

史树青先生对博物馆事业非常热爱,他认为,在博物馆工作非常光荣。他总是在会议上强调,自己是‘研究馆员’,而不是‘研究员’。朱凤瀚回忆说:“我年轻的时候,仔细想过其中的区别,得出的结论是,他对博物馆事业非常尊重,他认为,博物馆工作是很神圣的。”

“从1984年到2000年,史树青先生严谨治学、言传身教对我有很大的影响。”国家博物馆研究馆员王俪阎表示:“史先生的热心和执着,潜移默化影响着在他身边工作的每一个人。可以说,史先生是我们最好的表率,值得我们学习。”

“从上世纪80年代、90年代之后,包括历史学、考古学在内的人文科学,甚至学科基本理论框架,大都发生了颠覆性的变化。我们都是变革的亲历者,也是实践者。史树青先生这样的文化大家,已经成为传奇,他的学问和治学之路变成了永远无法复刻的事。” 南开大学历史学院研究生导师杨东明表示:“回顾史先生的一生,经历了社会的变革,但在过程中,他的身份一直是专心学术研究的文物专家,这是很有典范意义的。”

南开大学历史学院文物与博物馆学系副主任黄春雨对此同样感触颇深。“我曾经带过两届同学到北京参观历史博物馆,那时候年纪小,我就把史先生邀请过来讲解。只要史先生在馆里,他就真会来。老先生确实是能把文物博物馆讲得很通、很清楚、很明白,非常明显增加了学生对专业的认同感、自豪感,史先生的语言、表达方式,对历史文物的感悟,真的可以做到让文物活起来。现在想起来都让我们非常感慨。”

对于国博人来讲,史树青先生就是一面旗帜。国家博物馆研究院研究员胡健表示:“因为同样在国博工作,经常听很多人说起老先生在工作期间的故事,以及为国博建设所作的贡献。史先生渊博的学识,至今鲜有人可以与之比肩。”

“我们今天所取得的成绩和我们的先生是分不开的。”天津博物馆党委书记、馆长陈卓表示:“未来要将博物馆事业做得更好,这也是先生最希望看到的。”

永远的先生

“在博物馆工作,知识不广博不行,兴趣不广博不行。” 南开大学文博校友会会长、中国嘉德董事总裁胡妍妍回忆道:“史树青先生是我的研究生导师,他自1947年进入历史博物馆工作,直到80岁退休,在博物馆工作55年,因为博学,常有人称他是‘杂家’,但我认为应该称他为‘博学的文物家’,才更确切。首先要博学,专、精才有基础。”

“开学时,史先生就给我买了一本画家辞典,里面有2万多个人名,他让我至少先记住5000个,字号、别号、斋号、祖籍、家世、师徒传承等都要烂熟于心、信手拈来。这不仅是对学生的要求,他自己就是这样做的。” 胡妍妍说道:“史先生他们这一代人,他们都是从民国走过来的,他们的收藏基础都是自小开始的,是温润式的收藏。史先生通过这些书、画、古籍、善本、碑帖来印证他所学的理论,来研究存在世上的文物,是学有所用。”

史树青是文博界知名的学识渊博、为人宽厚的好先生。“那时,我经常去当时的历史博物馆史先生的办公室问学,那是一个很大的办公室,有五六个人在那里办公,每天人来人往。史先生总是满腔热情,解答各种问题,好像从没被问倒过,起码能告诉来人从什么书里查资料找线索,也经常当场研墨提笔写跋文。” 胡妍妍回忆道:“在我看来生僻的人名,史先生随口就能讲出这人祖籍哪里、有什么著作、担任过什么官职等等,博闻强记,我佩服极了。”

史树青先生古道热肠,特别乐于助人。全国政协委员、天津博物馆研究馆员、天津美术馆副馆长卢永琇回忆说:“1987年的时候,天津艺术博物馆收藏一件从文物公司征集的文物。这个文物非常漂亮,虽然有铭文,但我们真是搞不懂。思来想去,我就写了一封很诚恳的信,把这件文物的收集过程和不懂的问题寄给史树青先生。”

“我当时只说我是南开大学的学生,心里也打鼓,虽然知道史先生很热情,但是写的信是不是一定要回呢,我没有那么肯定。于是,我就天天盼、每天去信箱看。” 卢永琇说道:“很快,大概一周的时间,史先生就写过来一封回信,非常快。来信写了两篇,把他的考证结果告诉我,以短文形式清清楚楚写在卡片上。甚至还说,他有一件事情不是特别清楚,查证以后再告诉我。”

还有一件事,同样让卢永琇记忆犹新。“20世纪80年代末,天津艺术博物馆想要征集一件佛像。我又很冒昧地写了一封信给史先生,把照片寄给他。问他可不可以买这件文物,多少钱合适。史先生也是非常认真的回答。”卢永琇说道:“史先生有问必答、为人处事的态度和治学精神,使我深受教育。也希望可以把史先生严谨治学的学风传承下去。”

“史树青先生对我指导很多、帮助很大。”上海大学特聘教授、博士生导师潘守永回忆说:“我曾经写过一篇文章《那志良旧译‘贝尔氏所藏中国古玉集’》,这源于史先生在博物馆里发现的《中国古代玉器》手抄本。那时候,在历史博物馆复印很难,装订也不是很好,但后来,我还是依靠这些珍贵的资料,写出了论文。后来,史先生还推荐这篇文章全文发表。”

“我现在还收藏有一封史树青先生写给我的信。那是1993年我写作毕业论文时,史先生发给我的材料。”中央民族大学历史文化学院教授、博士研究生导师雷虹霁表示:“史先生特别温暖、特别温和,无论是生活,还是工作,对学生真心给予关爱和帮助。我认为,这也是一种传承,在我自己后来的教学生涯中,也是切切实实地真心对待学生,认认真真地帮助他们成长。”

“文物大家史树青,腹自华采诗书城。桃李芬芳南开园,雄情恣意拥青葱。题词赠我如椽笔,文博往事忆枯荣。历博旧地长相记,落落寒松念此公。”在纪念史树青先生诞辰100周年之际,南开大学教授、校史与地方史研究学者梁吉生,特意作诗以示纪念,表达对史树青先生的深情。

编辑:陈姝延

关键词:先生 树青 史树 文物 博物馆