人民政协网北京3月4日电(记者 王慧文)在刚刚过去的春节假期,“博物馆热”持续升温,多地热门场馆“一票难求”,春节逛博物馆,成为不少民众的一项“新年俗”。

“数据显示,8天假期里,河南博物院共接待了10万余人次游客,其中,外省游客比例超过了河南省内游客,占到65%,且18至45岁的青年群体占比也超过了65%。”全国政协委员、河南博物院院长马萧林分享了这样一组数据。

为迎接龙年,河南博物院推出了“中华少年寻龙记”研学活动

在马萧林看来,这股“博物馆热”不仅展现了人们对精神文化的不断探求,也映射出文化自信的不断提升。“随着经济社会的快速发展,人们对精神文化生活的需求日趋旺盛,这包括对历史文化、精品文化的探寻与欣赏。同时,随着文化自信的增强,大众对传统文化产生了更浓厚的兴趣,尤其是青年人。”来博物馆参观的游客越来越年轻化了,是他一个深刻的感受。

全国政协委员马萧林在河南博物院

此外,现代科技的快速发展也为博物馆带来了新活力。“借助AI赋能,博物馆在展览手段、展示效果上花式创新,不仅增强了文物和展览的互动性和体验性,也增强了文物的传播力和感染力,吸引了更多的观众走进博物馆。”马萧林说。

“在河南博物院,你可以看到中国文字的起源——甲骨文,可以欣赏到商周时期的青铜器,我们的镇馆之宝有贾湖骨笛、杜岭方鼎、妇好鸮尊等等,馆藏文物数量众多,品位高,价值巨大。”谈起河南博物院的“出圈”秘籍,马萧林如数家珍。“这些文物充分展示了河南及中原地区灿烂辉煌的历史,揭示了这片土地在夏代到北宋这3000多年间作为全国政治、经济、文化中心地位。”

始终致力于创新,是河南博物院愈发吸引年轻人的原因。2022年8月,河南博物院首次引入“虚拟公社”的概念,以九大镇院之宝为原型,进行二次虚拟形象创作,每周更新虚拟主人公的故事,目前已更新了200期,吸引了大量粉丝。

河南博物院引入“虚拟公社”概念,以展示文物的起源和历史的魅力

马萧林介绍,“‘虚拟公社’让文物‘活’了起来,通过这种创新方式,生动呈现了中华文明多元一体的形成过程,拉近了馆藏文物与社会生活的距离。”

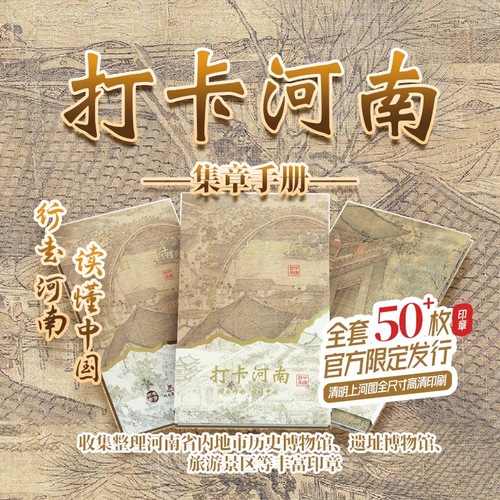

目前,河南博物院已拥有超过2000款的文创产品,除了考古盲盒、文物修复盲盒等,还创新性地打造了以“妇好鸮尊”为主题的文创IP矩阵,基础的文创产品如书签、冰箱贴、明信片,到特色产品如棒棒糖、咖啡、糕点,以及汉服、新中式帽子、衣服、背包等,实现了文创产品的多元化发展。

河南博物院推出的文创产品《打卡河南》集章册

作为一名“老”委员,过去6年,“博物馆”“考古”“文物保护”“文物安全”一直是马萧林履职的高频词。近几年,他始终关注着红色文物保护,并在今年的提案中建议,进一步加强石油工业遗产的保护、利用和展示。

“当代百年来的发展历程,亦是历史长河的组成部分,在发展中遗留的一部分历史遗产,往往也最容易被忽视。石油工业遗产包含物质遗产,如地面设施、勘探工具、加工设备以及图纸档案等文献资料,还包含了非物质遗产,如王进喜的铁人精神等。”马萧林指出,我国石油工业遗产是近代工业史和石油工业史的生动见证,更体现了中国共产党领导下的工业化成就。

“寻根,是一直深埋在中国人骨子里的一种情怀,不管是古代、近代到现代,每一个时代都有其独特的文化印记,丰富的历史文化遗产是我们的根和魂,告诉我们从哪里走来。”马萧林说,不论“博物馆热”是否减退,博物馆的服务工作始终是重中之重。“我们也将持续优化服务,让每位游客走进博物馆,都能获得更好的文化体验。”