首页>书画>画界杂志>2024年第二期

我与王丹“三面”三议

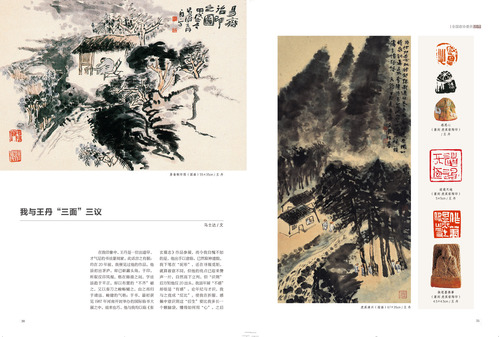

易斋制印图(国画)55×35cm--王-丹

虎溪清兴(指画)67×35cm--王-丹

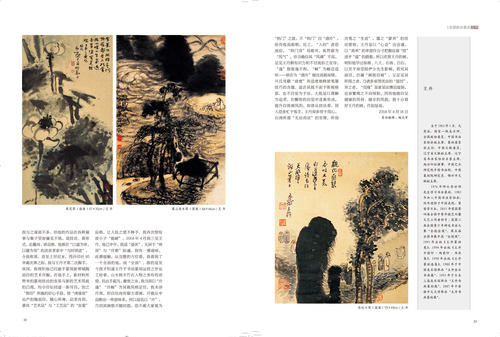

在我印象中,王丹是一位出道早、才气足的书法篆刻家。此话言之有据:约在20年前,我便见过他的作品。他虽初出茅庐,却已崭露头角。于印,所取汉印风规,格在铸凿之间。字法虽趋于平正,却以布置的“不齐”破之,又以奏刀之峻畅辅之,由之而归于清远、峻健的气格;于书,最初获见1987年河南开封举办的国际临书大展之中。说来也巧,他与我均以临《张玄墓志》作品参展,而令我自愧不如的是,他出手以意临,已然取神遗貌。我下笔在“泥形”,还在寻规觅矩。就算着意不同,但他的亮点已迎来赞声一片,自然高下立判。但“识荆”后方知他仅20出头,我虽年届“不惑”却很是“有惑”。论年纪与才识,我与之竟成“反比”。使我在折服、感佩中意识到这“后生”要比我多长一个颗脑袋,懂得如何用“心”。之后我与之谋面不多,但他的作品在各种展事与集子里却屡见不绝。说技法、看形式,论趣尚、讲品格,他都在“以道为体,以德为用”的孜孜求索中“与时俱进”,令我称羡。直至上世纪末,西泠印社95华诞庆典之际,我与王丹才第二次握手,其间,我得知他已沉湎于篆刻新领域陶瓷印的艺术开掘。在他手上,新材料所带来的篆刻技法的变革与新的艺术风致的凸现,均令印坛同道一新耳目。加之“饰印”所施的匠心手段,使“虎溪窑”出产的陶瓷印,随心所寄,品类各别,兼具“艺术品”与“工艺品”的“双重”品格,让人抚之爱不释手,我再次惊叹该小子“能耐”。2004年4月我三见王丹,他已中年,我适“退休”,无异于“帅哥”与“伏枥”际遇,别有一番滋味。此番接触,从完整的方位看,我看到了一个全面的他。说“全面”,指的是至今我才知道王丹于书法篆刻运技之外也工绘事,山水树木竹石人物之类均有涉猎,具出手超凡。激赏之余,我当即以“冷逸”“冷峻”为其做风格定位。我未涉丹青,但自信尚有眼力看画,并能从中品酌出一些意味来。何以冠名以“冷”,乃因其画格不随时趋,恐不被大家视为“热门”之故。不“热门”自“清冷”,恰有孤高韵格。反之,“入时”者恐流俗,“热门货”易败坏,纵然蔚为“风气”,亦当确信其“风调”不高。足见王丹颇有识力和不甘流俗之定夺。“逸”指放逸不拘,“峻”为峻迈适怀——俱在为“清冷”倾注高韵深情,并且凭籍“意度”而适度地释放笔墨技巧的含量。盖言其既不泥于陈规格套,也不自妄为于法。大抵是以理解为追求,在醒悟的自觉中逐渐形成,提升自我画风的。即使从技法看,别人恐多忙于练手,王丹却多劳于用心。石涛所谓“无法而法”的至理,所倡言笔之“生活”,墨之“蒙养”的技法要则,王丹是以“心会”出会通,以“真率”的率意作分寸把握应着“技”进乎“道”的路数。所以欣赏王丹的画,明知他学过徐渭、八大、石涛、白石,以至于深受陆俨少先生影响,若究其面目,仍属“画我自画”。又足见其所得之者,乃诸多前贤优良的“基因”,弃之者,“克隆”某家某法赝品复制,近亲繁殖之不良怪胎,因而他能自呈健康的风骨、健全的风貌。我十分看好王丹的画,作如是说。

2004年4月18日

荷花图(指画)67×35cm-王-丹

高山流水图(国画)68×46cm-王-丹

吞吐大荒(国画)55×49cm--王-丹

感恩心-篆刻-虎溪窑陶印)王丹

做笔墨佛事-(篆刻-虎溪窑陶印)4.5×4.5cm--王-丹

王 丹

生于1963年5月。无党派,国家一级美术师。全国政协委员,中国书法家协会副主席、篆刻委员会主任,中国文联委员,辽宁省文联副主席,辽宁省书法家协会名誉主席,西泠印社理事,中国艺术研究院中国书法院、中国篆刻院研究员,锦州市文联副主席。

1976年师从李世伟先生学习书法篆刻,1985年加入中国书法家协会,同年进修于中国美院,曾留学日本。2015年荣获第四届全国中青年德艺双馨文艺工作者称号;获第二届全国青少年神龙书法大赛“全能金奖”,第五届全国书展中获“全国奖”。1991年出版《王丹篆刻集》,1994年出版《王丹中国印•陶瓷印•书画集》,1998年出版《王丹篆刻选集》。1988年于中国美术馆举办“王丹金石书画展”,1995年于日本三岛美术馆举办“王丹书画篆刻展”,2007年于香港中文大学举办“王丹书画篆刻展”。

责任编辑:杨文军

版面设计:汤炜

编辑:画界 邢志敏