首页>书画>画界杂志>2024年第二期

我们让世界看什么?——良渚论坛艺术分会坛发言

外国友人来,我们让他看什么?这大概是我当院长二十年想得较多的问题。最早,我会带他游西湖,攀孤山,品读苏东坡。如果是晴日,我们共同体察“水光潋滟”,翠碧晴岚;如遇雨天,我们同看“白雨跳珠”,纷乱入船。我还会将林和靖梅妻鹤子栖居之地、“林社”小楼和林风眠创办美院的往迹旧事串连在一起,述说湖山如画、岁月如歌。

象山校区建成,我会带老外游校园。山北迴院,山南叠楼,长廊环接,土坝勾连,这些新建的廊台门窗面向青山,我们看山水,看四季,看遥远的自己。我最喜欢在山南大樟树旁,说草木,说诗经,春日说“桃夭”,冬日说“祟丘”。大树旁的民艺馆总有充满民间意蕴的展览。在校园的最南端国际设计博物馆,具有国际设计艺术在中国、在亚洲最丰的收藏。群楼相照,天山共色,这个校园因山水而闻名世界。

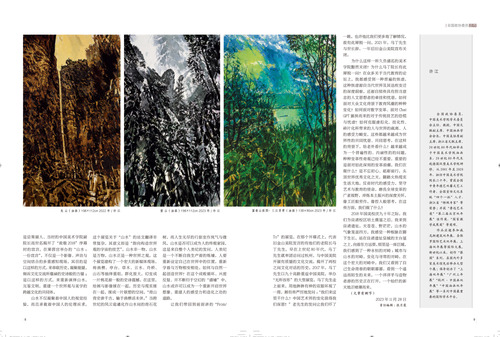

富春山旅图·山湾碧树(油画)130×90cm-2023年-许-江

良渚,中国的一片好水。在杭州与余杭区的大力支持之下,经过五年的努力,中国美院良渚校区已然建成,从沟渠纵横的田陌变作一片风帆叠起的校园,林木葱葱,水流泱泱。这个校园最大的特点是居学一体、心目相和,同一座高楼,上下居学,在“高远”中完成青春的日日塑造,在“深远”中向着未知的深处用功,在平远中怀玉报月、心系远方。屋顶的眺望空间引领着大家的远望,底楼浑然一体的巨型工坊将智识、手工、修为、互鉴,编织成一个延绵无断的广袤空间,编结成一个生命体得以“与天地精神相往来”的訇然洞天。望远与洞天彼此相照,这一片蜿蜒伸展的屋宇,俨然又是一片山水,一片伴水居学的心灵山水。

湘湖未荷之二(油画)138×90cm-2023年-许-江

这么多年,中国美院学术建设的核心方法是全球与本土的双轮驱动。2018年冬季,中国美院在美国旧金山美院举办了一个特展,题目是《From/To:中国艺术教育的核心现场》,在开幕式上,我的致辞题目叫《从去处来》,我说,From /To,从去处来,从去往的地方而来。中国的古典名著《西游记》中,唐僧在西行远道上,向所有的人自我介绍,我是从东土而来,显然,这个东土是为对方而言,唐僧如若在中华本土,是不会自称东土的,他是站在听话者的立定之所来述说自已的由来。抑或,那唐僧不是西行,而是向东,越过重洋,到了旧金山的湾区,他一定会自我介绍,我是从西岸而来。在致辞中,我还说:多年前,中国美院的团队,在中国上海黄浦江西岸的一片工业废墟上,举办名为“西岸”的当代艺术双年展,开幕式时有一场以巨型水泥搅拌机为现场舞台的现代剧《奥德赛》。上海是中国最早的工业城市,也是半殖民背景下华洋文化、文明互鉴中交揉成长的现代之城,那个周遭里的机器、工棚、油罐正是这种历史的遗存。这个现代剧借用“奥德赛”从去处回来的历史纠结,喻比这座巨城从半殖民的天幕下、从文明互鉴中缓缓走回的宏大史诗。

龙-山(油画)198×112cm-2022年-许-江

旧金山美术学院《From/To》的展览是中国美院九十年校庆的重要活动。几乎在那一年之前,中国美院与法国莱茵高等艺术学院在法国斯特拉斯堡联合主办“致敬2018”项目。在总开幕式上,斯堡市长助理阿兰•福坦莱尔先生讲述了其中的历史因缘:“1924年,一群年轻的中国艺术家来到斯特拉斯堡,他们在莱茵宫举办了首个中国美术展览会,这是中国艺术在欧洲的第一次盛大展示,成为中国人在第一次世界大战之后的一次新文化宣言。更重要的是,正是这次展览,使得两个重要的男子在斯特拉斯堡相遇了,他们就是中国现代教育先驱蔡元培和当时还非常年轻的艺术家林风眠。这次展览的一个历史性贡献,是它预示了中国国立艺术院的诞生,就是今天的中国美术学院。”

生命长歌,记忆永远。经历九十多年后,林风眠的后继者们与斯特拉斯堡再续前缘。然而,“我们再次重访斯特拉斯堡不只是为了纪念,而是为了汇聚整个世纪的能量再次上路。”这是总策展人、当时的中国美术学院副院长高世名揭开了“致敬2018”序幕时的宣言。在莱茵宫举办的“山水:一份宣言”,不仅是一个影像、声音与空间结合的多重感知现场,其目的是以这样的方式,来串联历史,凝聚能量,倾诉文化交流所蕴涵的史诗般的力量;是以这样的方式,来重新演绎山水,互鉴文明,重建一个世界观与美学的跨越文化的共同体。

重-山(油画)198×112cm-2023年-许-江

山水不仅凝聚着中国人的视觉经验,而且承载着中国人的伦理诉求。这个展览关于“山水”的法文翻译非常复杂,其意义即是“指向构造世界观的宇宙的技艺”,山水非一物,山水是万物,山水正是一种世界之观。这个展览建构了一个宏大的新媒体现场,将渔樵、亭台、草木、云水、舟桥、山石等抽绎重组,群化放大,幻变成一片桃花源一般的史诗震撼。在这里,绘画与影像揉在一起,历史与现实揉在一起,揉成一片联想的空间。“青山青史谁千古,输于渔樵话未休。”当跨世纪的风云诡谲化作山水间的青石花树,而人生无尽的行旅变作岚气与微风,山水是否可以成为人的终极家园,这是来自整个人类纪的发问。人类纪是一个不断自我生产着的炼墟,人要重新设定自己在世界中的位置,重新学着与万物相安相处。如何与自然一起创造世界?在这个成败循环、兴废反复、并不断归于空幻的“盛墟”中,山水或许可以成为一个重新开启世界想象、重建人的感受力和造化之功的道路。

让我们带回到前面讲的“From/To”的展览,在那个开幕式上,代表旧金山美院发言的有他们的老院长马丁先生。早在上世纪80年代,马丁先生就率团访问过杭州,与中国美院开展有质量的文化交流,揭开了两校之间文化对话的历史。2017年,马丁先生以九十高龄重返中国美院,举办“无所容形”的大型展览。马丁先生走上前来,用他眸眸有神的双眼环视了一周,颇有些严厉地发问:“我们来这里干什么?中国艺术界的变化值得我们深思!”老先生的发问让我们吓了一跳,也许他比我们更多地了解情况,故有此犀锐一问。2021年,马丁先生与世长辞,一年后旧金山美院宣布关闭。

富春山旅图·三江芳草(油画)138×90cm-2023年-许-江

为什么这样一所久负盛名的美术学院黯然关闭?为什么马丁院长有此犀锐一问?在众多关于当代教育的论坛上,我都感受到一种普遍的焦虑。这种焦虑源自当代世界及其迅疾变迁的深度洞察,还源自那些具有担当意志的人文思想者的牵挂和忧患。如何面对大众文化背景下教育风潮的种种变化?如何面对数字变革、面对Chat GPT裹挟而来的对于传统技艺的恐慌与忧虑?如何克服虚拟化、技化性、碎片化所带来的人与世界的疏离、人的感受力畸变,这些都越来越成为世界性的共同忧患、共同思考。在这样的背景下,给老外看什么?越来越成为一个普遍性的、内涵性的的问题。种种变革性奇观已经不重要,重要的是面对如此深刻的变革浪潮,我们在做什么?是不忘初心、砥砺前行,头顶世界优秀文化之天,脚踏火热现实生活大地。反省时代的感受力,坚守艺术与教育的使命,磨洗全球变革的广袤视野,淬炼本土振兴的深度关怀,像工匠般劳作,像哲人般思考,在这些方面,我们做了什么!

2018年国美校庆九十年之际,我们为良渚校区培土奠基之后,我来到良渚遗址。天苍苍、野茫茫,山水的气象笼盖四方,我感觉一种根脉在脚下生长。站在良渚遗址皇城的主台基之上,向着东方远望,那里是一座巨城,我们感到了一种永恒的对峙:城市与山水的对峙,变化与寻常的对峙。在这个宏大的对峙中,我们又看到了自己生命青春的朝朝暮暮,看到一个遥远而陌生的未来。一个洋洋乎与造物者游的历史正在打开,一个灿烂的新天地正喷薄而来。

(文章有删节)

2023年11月28日

许 江

全国政协委员,中国美术学院学术委员会主任、教授。中国文联副主席,中国油画学会会长,中国美协原副主席,浙江省文联主席。20世纪80年代初毕业于中国美术学院油画系,20世纪80年代末赴德国汉堡美术学院研修。从2001年至2020年,担任中国美术学院院长二十年。曾获全国中青年德艺双馨文艺工作者、全国宣传文化系统“四个一批”人才、浙江省“特级专家”等荣誉;并获“鲁迅艺术奖”“第二届北京双年展”佳作奖、“国家教学成果奖”等奖项。

作品应邀参加威尼斯建筑双年展、圣保罗国际艺术双年展、上海双年展等国际大展。新世纪以来,创作“葵园”系列,在国内外多家美术馆先后举办大型个展;倡导创办了“上海双年展”“广州三年展”“杭州•中国画双年展”“中国油画双年展”等一系列中国最重要的国际学术平台。

责任编辑:张月霞

版面设计:汤炜

编辑:画界 邢志敏