首页>书画>画界杂志>2023年第一期

脱尽习气 澹然天真

——南田先生恽寿平的“逸格”

一、 画史中的“逸品”说

“逸”作为画之一品,最早出现于南北朝时期谢赫《古画品录》第三品“姚昙度”条,其曰:“画有逸方,巧变锋出。魑魅神鬼,皆能神妙。同流真伪,雅郑兼善。莫不俊拔,出人意表。天挺生知,学非能及。”在此中,谢赫强调了“逸”品之奇、巧、兼的特点,肯定了此格出于个人性分,非学而至。初唐书论家李嗣真则作《书后品》,将“逸品”置于其他九品之上而作为最高品级。晚唐画论家朱景玄《唐朝名画录》以王墨、张志和、李灵省作为逸品之则,称“此三人非画之本法,故目之为逸品,盖前古之未有也”“其格外有不拘常法,又有逸品以表其优劣也”,亦是延续了谢赫之基调。至宋人黄休复《益州名画录》高标“逸品”,置于传统“神、妙、能”三品之上,并称“画之逸格,最难其俦。拙规矩于方圆,鄙精研于彩绘。笔简形具,得之自然。莫可楷模,出于意表,故目之曰‘逸格’尔。”强调了“逸”之异于神、妙,因其纯由天性自然,摒弃教化造作与精工细研,而得之于规矩法度之外的特性,这为恽南田“逸品说”的文人审美性格奠定了理论基础。

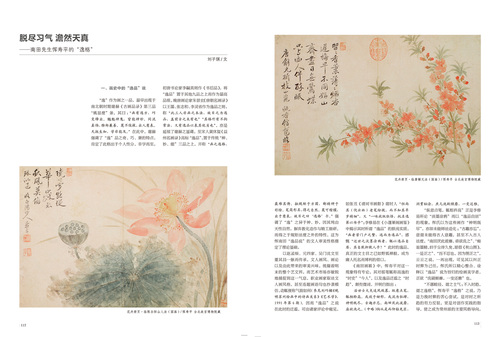

花卉册页·临陈白阳山人法(国画)-恽寿平-台北故宫博物院藏

以赵孟頫、元四家、吴门沈文至董其昌一脉而传承,文人画风、画论以及由此带来的审美兴味,统摄着明末的整个艺文界。而艺术市场亦敏锐地捕捉到这一气息,职业画家取法文人画风格,甚至连题画语句也抄袭模仿,动辄便称气韵如何(参见刘巧楣《晚明苏州绘画中的诗画关系》《艺术学》,1991年第6期)。因而“逸品”之说在此时的泛滥,可由诸家评论中窥见,如张丑《清河书画舫》谓时人“但尚其(倪云林)老笔纷披,而不知其早岁精细”,又“一味放纵狂怪,托名逸第以传乎”;李修易在《小蓬莱阁画鉴》中揭示其时所谓“逸品”的肤浅实质,“画者苦门户之繁,逃而为逸品”,感慨“近世之淡墨涂鸦者,辄以逸品自居,其自欺抑欺人乎?”此时的逸品,真正的文士目之已如野狐禅般,成为庸人托名而博利的借口。

《南田画跋》中,恽寿平对这一现象特有专论。其对摇笔辄称高逸的“时史”“今人”,以及逸品泛滥之“时趋”,颇有微词,并明白指出:

后世士大夫追风效慕,纵意点笔,辄相矜高。或放于甜邪,或流为狂肆,神明既尽,古趣亦忘。南田厌此波靡,亟欲洗之。(中略)倘从是而仰钻先匠,洞贯秘涂,庶几洗刷颓靡,一变还雅。

“纵意点笔,辄相矜高”正是李修易所论“淡墨涂鸦”而以“逸品自居”的现象。恽氏以为这些画作“神明既尽”,亦即未能师法造化;“古趣亦忘”,意谓未能得古人意趣,甚至不入古人法度。“南田厌此波靡,亟欲洗之”、“痴翁墨精,汩于尘滓久矣,愿借《秋山图》,一是正之”、“吾不忍也,因为图正之”,云云之说,一再出现,可见其以纠正时弊为己任。恽氏所以精心整合、诠释以“逸品”说为旨归的绘画美学者,正欲“洗刷颓靡,一变还雅”也。

花卉册页·临唐解元法(国画)-恽寿平-台北故宫博物院藏

“不落畦径,谓之士气;不入时趋,谓之逸格”,恽寿平“逸格”之说,乃是力挽时弊的苦心尝试,是对时之所趋的有力反驳,更是对创作实践的指导,使之成为常州派的主要风格导向。恽氏论“逸格”兴衰之迹云“其创制风流,昉于二米,盛于元季,泛滥明初”,则是其以复归元代“逸品”之全盛为鹄,重新发明“逸品”说的。

二、 南田“逸品”观解说

恽寿平集中讨论“逸品”,可以下段画跋文字作为中心,从而统摄其他材料:

“逸品,其意难言之矣,殆如卢敖之游太清,列子之御泠风也;其景则三闾大夫之江潭也;其笔墨如子龙之梨花枪、公孙大娘之剑器,人见其梨花龙翔,而不见其人与枪剑也。”

在这段文字中,南田从“意”“景”“笔墨”三个角度讨论“逸品”在创作实践中的具体要求。南田言逸品之“意”者,以卢敖、列御寇二位高人逸士作比。卢敖之典,出于《淮南子·道应训》。卢敖游北海,见一士深目而玄鬓,泪注而鸢肩。卢敖愿与之为友,士者曰:“吾与汗漫期于九垓之外,吾不可以久驻。”而后举臂竦身,遂入云中,卢敖仰而视之弗见。而列子之御泠风,语出《庄子·逍遥游》:“夫列子御风而行,泠然善也……若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉?”解读此段,众家皆以南田在此引二例者,即是要说明逸品之飘洒飞翔、游于玄境的状态。此说虽近,但终未能领会南田于典故背后的真正表达。今以《南田画跋》中其他文字作为辅助,观察隐藏于文字间的深意。

“高逸一种,盖欲脱尽纵横习气,澹然天真。所谓无意为文乃佳,故以逸品置神品之上。若用意摹仿,去之愈远。”

“画有高逸一种,用笔之妙,如虫书鸟迹,无意为佳。所谓遗筌舍筏,离尘境而与天游。清晖澹忘,不可以言传矣。”(该图原迹为《石渠宝笈》卷二十七《重华宫八》著录《恽寿平五清图》轴。《南田画跋》中有相似文字,但内容不及此丰富,故录之。)

“纯是天真,非拟议可到,乃为逸品……此正倪迂所谓写胸中逸气也。”

可以看到,南田讨论逸品之“意”,实则是对于“意”的超越;其引卢敖、列子为例,实则是强调与卢、列相对的“深目而玄鬓,泪注而鸢肩”之高士,以及“乘天地之正,御六气之辩”之神人,他们才是真正无待于天地之间而自由天真的“天际真人”。正所谓“无意为文乃佳”,南田用“脱”“遗”“离”等字汇,表达对于刻意和技巧、机心的抗拒。他排斥僵化的模仿、形式和知识的分析以及时俗画家的纵横习气,更强调对于“天真”“无意”之境的追求,以期达到“傲睨万物之容”的恣肆不羁、元气喷薄、游于法度之外而无所倚待的状态。这才是“天际真人”的境界,是一种无待乎外物他人,无拘于形式规矩,而全出于一己之生命心灵的妙悟与敞亮。这种与天同游的境地,才是“逸”之真“意”,而只有这种难以用文字简单概括的超越,才会使南田发出“难言之矣”的感慨。

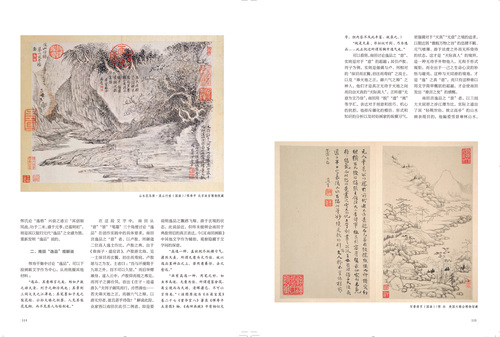

山水花鸟册·溪山行旅(国画)-恽寿平-北京故宫博物院藏

南田言逸品之“景”者,以三闾大夫屈原之涉江潭为比,实际上道出了其“轻贱世俗,独立高步”的山水画表现目的。他偏爱雪景寒林山水,追求清寒、荒寂的趣味,愿以一片冰洁澄明的艺术世界,刊落世事的纷杂污浊与人生的名利尘滓。以“潇散历落,荒荒寂寂。有此山川,无此笔墨。运斤非巧,规矩独拙。非曰让能,聊得吾逸”之句,写出了心中真正追求的“吾逸”。正是在这苍莽豪率、古趣盎然的荒寒山水景色之中,涤荡出屈子一般不平之气,洗发出孤迥飘逸、不与世俗同污的清净之性。

写景册页(国画)-恽-向--美国大都会博物馆藏

南田言逸品之“笔墨”者最为详实,并有数段文字专从笔墨角度进行分析,这也成为其逸品说对于后世的指导意义的集中所在。如:

“高逸一种,不必以笔墨繁简论……正所谓没踪迹处,潜身于此。想其高逸,庶几得之。”

南田笔锋直入命意中心,以“没踪迹处,潜身于此”作为其逸品论中对于笔墨的最终要求。这种认识并非南田独有,其思想来源或可从伯父香山翁处觅得。南田曾记香山翁语曰:“须知千树万树,无一笔是树;千山万山,无一笔是山;千笔万笔,无一笔是笔。有处恰是无,无处恰是有,所以为逸。”而在香山与南田的作品中,画家、实景、笔墨便在这有无之间化而为一,因而“人见其梨花龙翔,而不见其人与枪剑也”,已经无法也不用去区分是真是幻,是有是无,正如香山所言:“逸品之画,笔似近而远愈甚,似无而有愈甚。其嫩处如金,秀处如铁。所以可贵,未易为俗人言也。(题自作画与周栎下)”(陈撰《玉几山房画外录》,《美术丛书》初集。)在有无之间觅得其可贵之处,文人绘画即超越对于形象真实的论证,正如大都会博物馆藏恽香山十开册页,其一帧曰:

“求其似处,又求其不似处,无所取之,取其远也。明则不深,无所取之,取其蒙蒙然也。深则不明,无所取之,取其历历然也。直则不曲,无所取之,取其直而不曲也。促则不阔,无所取之,取其促而阔也。”

在文人画家看来,其作品所描绘的,即是这蒙蒙然、历历然、似与不似、促阔之间的“真山水”。十世纪的荆浩在《笔法记》中就曾论及山水画之“真”的问题,强调“真者”务必应呈现“气质俱盛”的山水之象。这个“真”并非实体有无层面上的“真”,而是需要捕捉其内在特质的“真”,是艺术家心灵直接体验的“真”,是消解了物我主客二元对立的“真”。超越了有无、法度和知识的束缚,这正是文人绘画所具有的独特情怀。文人画特以笔墨构象,以象生境,最终的落脚点在于对象外之象这一审美境界的呈现。南田寄希望于“识真者”“赏音者”,能在逸品之意、景、笔墨之外,与艺术家之气韵得以和合,而真正领悟南田灌注于作品中的“吾逸”:

“独有荒寒一境,真元人神髓。所谓士气逸品,不入俗目,惟识真者能赏之。”

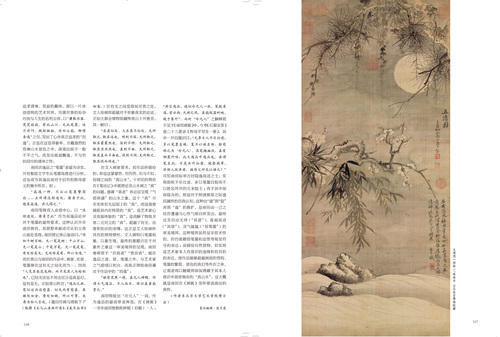

五清图(国画)-恽寿平-台北故宫博物院藏

南田特捻出“冷元人”一词,作为逸品的最高审美典范。在《画跋》一书中南田惟推称钟惺(伯敬)一人:“画宗逸品,绝似冷元人一派,笔致清逸,有云西、天游之风。真能脱落町畦,超于象外”,而对“冷元人”之解释则不见于《南田画跋》中。今考《石渠宝笈》卷二十三著录《恽寿平写生一册》,其中一开自题识曰:“元季士人不乐仕进,多以笔墨自娱,复不以姓名传,绘苑称之为‘冷元人’。其笔趣幽淡,真有烟霞外味,此又逸品中逸品也。吾谓笔至此,方是云外仙禽,绝壑瑞草,非供人玩弄者,彼伧父何足以语之?”可知南田标举古时隐逸高洁之士,实则指称不乐仕进、多以笔墨自娱而不以姓名传世的元末隐士;而于其中深深隐含的,则是对于明清鼎革之际遗民属性的自我认知。这种由“遗”到“隐”再到“逸”的推扩,是南田由一己之经历遭遇与心性气韵自所发出,最终达至自由无待(“其意”)、孤迥高洁(“其景”)、灵气氤氲(“其笔墨”)的审美境界。这种境界虽然是非技术性的,但仍需藉借笔墨和造型等视觉符号的表达;虽描绘自然景物,但实则是艺术家本人有意识的选择和有目的的表达,使作品能够超越画面的营构、笔墨的繁简、景色的真幻等外在之体,让观者得以触碰到深深潜藏于其本人意识中意欲倾诉的“真山水”,这大概就是南田在《画跋》里所要流淌出的真性。

(作者系北京大学艺术学院博士后)

责任编辑:张月霞

版面设计 :汤炜

编辑:画界 邢志敏