首页>书画>画界杂志>2023年第一期

立最高峰 唱大江东

——纪念潘天寿诞辰125周年

编者按:2022年是潘天寿先生诞辰125周年,11月18日至19日,由中国美术家协会、中国美术学院主办、中国美术学院潘天寿纪念馆和中国画学研究所承办的潘天寿诞辰125周年系列学术活动在中国美术学院举行。活动包括“潘天寿笔墨与构图研究展”“中国画分科教学60周年学术论坛”两部分,本文特刊登中国美术学院学术委员会主任许江在“中国画分科教学60周年”学术论坛上的主旨演讲及潘天寿部分作品以资纪念。

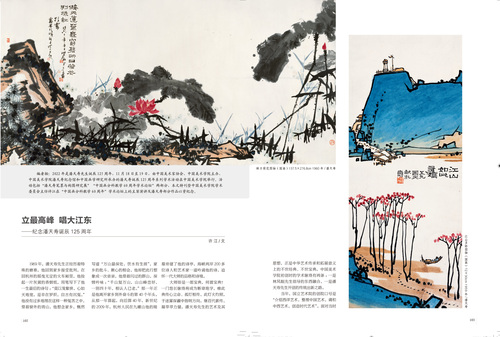

映日荷花图轴(国画)137.5×276.8cm-1960年-潘天寿

1969年,潘天寿先生正经历着特殊的磨难,他回到家乡接受批判,在回杭州的摇曳无定的火车厢里,他捡起一片灰黄的香烟纸,用笔写下了他一生最后的诗句:“莫以笼絷狭,心如天地宽。是非在罗织,自古有沉冤。”他没有过多地埋在这样一种冤苦之中,望着窗外的青山,他想念家乡,慨然写道“万山最深处,饮水有生涯”,家乡的批斗、揪心的相会,他却把此行想象成一次省亲,他望着闪过的群山,深情吟咏:“千山复万山,山山峰峦好,一别四十年,相认人已老。”那一年正是他离开家乡到外奋斗的第40个年头,从那一年算起,向后算40年,新世纪的2009年,杭州人民在九曜山他的陵墓旁建了他的诗亭,海峡两岸200多位诗人和艺术家一道吟诵他的诗,追怀一代大师的品格和诗境。

大师即是一部宝典,何谓宝典?一门悠长脉络将成为断章绝学,唯此典传心立命、孤灯相传,此灯火灼照,于迷雾深霾中指明方向,继百代薪传,凝莘莘力量。潘天寿先生的艺术及其思想,正是中华艺术传承和拓展意义上的不世经典、不世宝典。中国美术学院初创时的学术脉络有两条:一是林风眠先生倡导的东西融合,一是潘天寿先生开创的传统出新之路。

江山多娇图轴(国画)72×30cm-1959年-潘天寿

当年,国立艺术院的创院口号是“介绍西洋艺术,整理中国艺术,调和中西艺术,创造时代艺术”。面对当时的画坛,作为院长的林风眠聘请了潘天寿先生担任艺术院的中国画主任教授,正是因为潘天寿先生在中国美术史的研究和艺术创造方面的独具才华。在此后的教习生涯中,潘天寿先生始终置身于社会上的因循守旧和学院西化倾向的双向涡流之中,来感受和担负中国画学传承和出新的重任。正是在这样守旧和西化的双向涡流夹击中,潘天寿先生格外痛切地感受了民族文化本位所临对的威胁,感受到民族绘画沦丧的危机。从1926年的《中国绘画史》,到1928年的《中国绘画史略》,再到1936年的《中国绘画史》再版,他始终秉持“为天地立心、为生民立命”的信念,对论著不断地修改、增补。与此同时,他越来越明晰自己的绘画史观,确立了民族绘画继往开来的观念,在后来的岁月中,潘天寿先生经历了现实生涯的风云起伏、断断续续、冷冷落落,但是对中国民族绘画独立性的思考则越断越思、越冷越烈。

潘天寿先生还以远见卓识提出人物、山水、花鸟分科教学的主张。同时增设了临摹课,以提高对传统绘画的精神认识和技法训练,创造性地建构起极富特色的中国画画学体系,开辟了一条影响全国的中国画教学的国美之路。

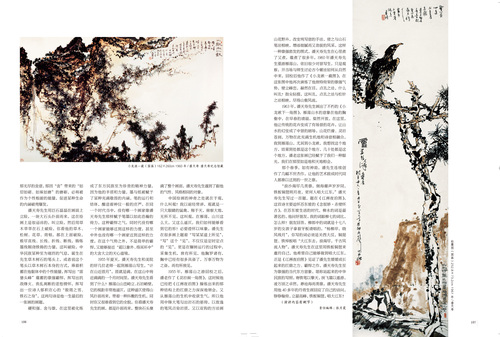

小龙湫下一角图(国画)107.8×107.5cm-1963年-潘天寿

从1924年在上海创建中国第一个中国画系到上个世纪五六十年代,在中国画教习的沉浮舍离之中,潘天寿先生始终独立不拘,既信心满满又忧思孤诣,既独立坚守又激扬主张,高高擎起捍卫中国绘画高峰独立的旗帜,为中国固有的文化天地立心、立命。其实潘天寿先生这时也刚刚从教务处的冷板凳回到教学岗位不久,但是他却具有如此洞烛之见,是有大胸怀。中国传统绘画在国美的沃土上,在与林风眠先生的融合之说互为激荡的过程中,始终持续地继绝学、开自信、创新篇、立新人,得以史诗般地传扬。潘天寿先生正是这场伟大播扬的立心者和倡导者。

花鸟、山水是中国传统绘画的特殊品类,它的渊源可以追溯中国远古草木有灵的思想。青山上的草木繁茂,跃动着生命感的生机活态。远观山水、近览草木,那延绵的生命之美,总是撩起东方人关于自身的想象。2000多年前的《舜典》就有“诗言志、歌咏言”的千古遗训,《诗经》五分之三是由草木起兴,“蒹葭苍苍,白露为霜,所谓伊人,在水一方”,面对草木,我们总怀一份充盈,将人心投入进去,在那里与万物相会。而中国的传统绘画就是将中国人传统的草木世界观,以草木本身的生长方式—那一种自然本有的刚柔、方圆、雄秀、聚散、兴衰的方式—直呈出来,并磨砺着具天地精神内涵的笔力和质感。

潘天寿先生的绘画所具有的是一种扑面而来的浩然大气,他以特有的扛鼎霸悍的笔法,来内塑诚敬清静的气息,外炼刚烈宏大的质感。他的笔墨将清明正直的道德观念和审美意识牵连起来,清明则简、正直则刚,正是这种至简、至刚、往还似赠、兴发如答,吐纳而成他的绘画所特有的浩然大气。

雁荡山花图(国画)122×121cm-1963年-潘天寿

一方面潘天寿先生以草木树石来孕养操守的清静;另一方面他超越了人格在草木之上的象征,用中国人的笔法和力量直呈人格新发的本身,直接表达人的品格,某种根植于草木的谛念与灵心在潘先生的绘画中还原成寂静而宏博的气息,汇聚起东方绘画最为感人的力量。草木的生命是最直观的生命,这样的生命变化是以画者自身为本体的变化。苏轼有言:“以爱故坏,以舍故常在。”因为宠爱,你要变坏的,因为你能够舍,所以你能够长久,尤其是年轻的同学们要好好地咀嚼这句话。一个“舍”字,便是唐宋以来中国艺术哲学的灵魂。何谓“舍”?有弃有得,弃所当弃、得所应得,这叫“舍”,所谓“一花一世界”就是“舍”,“山高月小,水落石出”,这是“舍”;“以小见大,以一当十”,这是“舍”;“宠为下”“一味霸悍”,这是“舍”;“舍兵换车,视死如归”,这都是“舍”。这种“舍”在潘老的笔墨中最见品性的端倪,草木见人心,原就是一种“舍”,潘老扛鼎的简笔更是一种“舍”,一种孤绝扛鼎的“舍”,当一个人几十年所有生命的苦行于一瞬之间凝在笔头上,那无尽的舍意,那因“舍”带来的“如切如磋、如琢如磨”的磨砺,必将被作为个性根源的能量,促进某种生命的内涵破壳爆发。

秃头僧(国画)94.8×172cm-1922年潘天寿

潘天寿先生用巨石磊磊在画面上立险,一块大石头扑面而来,这在绘画上是很忌讳的,叫立险。然后用草木莘莘在石上破险,你看他的草木、松树、花草、青蛙,都在上面破险,极尽直线、长线、折线、断线,铸炼墨线钢浇铁铸的力量,这叫破险。中华民族某种至为刚烈的气息,诞生在先生草木树石的笔头上,或者说这个笔头以草木树石本身的方式,乘着积蓄在他躯体中的个性能量,挥写出“雷婆头峰”蕴蓄的雄强霸悍,挥写出抗战烽火、丧乱离断的悲愁情怀,挥写出一位诗人郁积在心的“殷周之雪、铁石之身”,这两句诗是他一生最后的一张画的画题。

硬和强、舍与雄,在这里被化炼成了东方民族至为珍贵的精神力量,因为他的丰质和力量,墨与纸被赋予了某种充满敬畏的内涵。笔的运行和结体,酿造着神仪一般的庄严。在同一个时代当中,没有哪一个画家像潘天寿先生那样赋予笔墨以如此浩瀚的骨力。这种霸悍之气,同时代没有哪一个画家能够达到这样的力度,甚至中外也没有哪一个画家达到这样的力度。在这个气势之外,不是简单的霸悍,又能够接近“超以象外、得其环中”的大舍大立的天心道境。

小龙湫一截(国画)162×260cm-1960年-潘天寿-潘天寿纪念馆藏

1955年夏天,潘天寿先生和美院的好几位老师一起到雁荡山写生,“计在山近匝月”,匝就是满,在这山中将近满满的一个月时间里,潘天寿先生看到了什么?雁荡山山峦峙立、石岩峭壁,它的视距非常地逼仄,这种逼仄使得山风扑面而来,带着一种抖擞的生机,同时你又很难看到它的全貌。你看潘天寿先生的画,都是扑面而来,整块石头塞满了整个画面,潘天寿先生遇到了跟他的气性、风格相同的对象。

中国绘画的神奇之处就在于观,什么叫观?我以前经常讲,观就是一只大眼睛的猛禽,翔于天,俯察大地,无所不见,这叫观。在雁荡,山川这么大,又这么逼仄,我们如何能够看到它的形?必要澄怀以味象。潘先生在很多画上题着“写某某道上所见”,“写”这个“见”,不仅仅是定时定点的“见”,更是在辗转运行的过程中,采集生机,独有所见,他胸罗诸有,胸中已经有很多具备了,万事万物为之备,而有所独见。

1955年,雁荡山之游回校之后,潘老作了《灵岩涧一角图》,这时候他已经把《江洲夜泊图》操练出来的那种结构上的扛鼎之力深深地领会,又从雁荡山的生机中收获生气,所以他用中锋大笔勾出岩石的筋骨,以放逸的笔风点染岩质,又以双钩的方法画山花野卉,改变纯写意的手法,使之与山石笔法相映,增添细腻而又劲拔的风采。这样一种雄强勃发的图式,潘天寿先生在心里煮了又煮,蕴煮了很多年。1960年潘天寿先生重游雁荡山,依旧很少对景写生,只是观察,并当场与师生讨论古今皴法如何从自然中来,回校后他作了《小龙湫一截图》,在这张图中他再次演练了他独特骨架的雄强气势,壁立峰峦,赫然在目。点厾之法,什么叫厾?指尖轻摸,这叫厾,点厾之法与松针之法相映,尽得山壑风流。

松鹰图(国画)252.8×73.2cm-1961年-潘天寿

1963年,潘天寿先生画出了不朽的《小龙湫下一角图》,雁荡山水的意象在他的胸壑中,在早春的清晨,粲然开放。在这里,他让传统的花卉变成了有场景的花卉,让山水的幻变成了中景的剧场,山花烂漫、灵岩苍润,万物在此充满生机地和诗意相融合。我到雁荡山,尤其到小龙湫,我想找这个地方,结果到处都是这个地方,几十处都是这个地方,潘老这张画已经赋予了我们一种眼光,我们在那里如是地和天地相会。

那个春季,如有神助,潘先生连续创作了几幅不世杰作,让他的艺术跬成时代同人都难以达到的一世之雄。

“浪沙淘尽几英雄,倒海潮声岁岁同,铁板铜琶明月夜,更何人唱大江东。”潘天寿先生写过一首题,题在《江洲夜泊图》。这首诗主要追怀苏东坡的《念奴娇·赤壁怀古》。在苏东坡生活的时代,柳永的词是最著名的,他问好朋友,我的词跟柳七的词比,怎么样?朋友回答,柳郎中的词就是十七八岁的女孩子拿着牙板清唱的,“杨柳岸,晓风残月”,你写的词必须是关西大汉,铜琵琶、铁绰板唱“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”。潘天寿先生在这里用铁板铜琶来邀约自己,他希望自己能够做到唱大江东。正是《江洲夜泊图》见证了潘先生缓缓成长起来的扛鼎之力、霸悍之作,潘天寿先生至为雄强的当代东方意象,堪称站起来的中华民族的写照,寄铁笔以擎天,挟飞墨以遨游,凌万顷之卓然,渺沧海而英雄。潘天寿先生用他40多年的丹青生涯回应了自己的诘问,铮铮翰骨,立最高峰,铁板铜琶,唱大江东!

(演讲内容有删节)

责任编辑:张月霞

版面设计 :汤炜

编辑:画界 邢志敏