首页>书画>画界杂志>2023年第一期

美术名家怀念胡勃先生

中央美术学院教授、著名工笔画家、著名美术教育家、中央美术学院中国画与书法学院前辈画家、中国工笔画学会艺术顾问、原副会长胡勃先生于2022年11月8日在北京仙逝,享年79岁。包括中央美术学院、中国工笔画学会等单位发文悼念。多位美术名家表达对胡勃先生的怀念,在此撷取一二以慰先生。

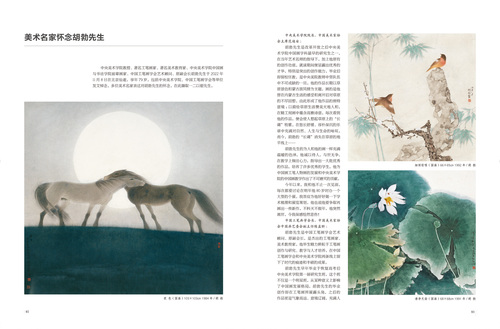

夜-色(国画)103×103cm-1984年-胡-勃

中央美术学院院长、中国美术家协会主席范迪安:

胡勃先生是改革开放之后中央美术学院中国画学科最早的研究生之一,在当年艺术名师的指导下,加上他原有的创作功底,就读期间便显露出优秀的才华,特别是突出的创作能力,毕业后即留校任教,是中央美院教师中坚队伍中不可或缺的一员。他的作品长期以草原景色和蒙古族风情为主题,画的是他曾在内蒙古生活的感受和离开后对草原的不尽回想,由此形成了他作品的独特意境:以描绘草原生活赞美天地人和,在精工刻画中蕴含高雅诗意。每次看到他的作品,便会使人想起草原上的“长调”牧歌,在悠长舒缓、淳朴深沉的乐章中充满对自然、人生与生命的咏叹。而今,胡勃的“长调”消失在草原的地平线上……

胡勃先生的为人和他的画一样充满温暖的色泽。他诚以待人,与世无争,在教学上倾注心力,指导出一大批优秀的作品,培养了许多优秀的学生。他为中国画工笔人物画的发展和中央美术学院的中国画教学作出了不可磨灭的贡献。

今年以来,我和他不止一次见面,每次都要讨论在明年他80岁时办一个大型的个展。我答应为他好好做一下学术梳理和展览策划,他也说他要争取再画出一些新作,不料天不假年,他突然离世,令我深感怆然悲伤!

细雨轻唱(国画)66×65cm-1992年-胡-勃

中国工笔画学会长、中国美术家协会中国画艺委会副主任陈孟昕:

胡勃先生是中国工笔画学会艺术顾问、原副会长,是杰出的工笔画家、美术教育家。他毕生精力耕耘于工笔画创作与研究、教学与人才培养,在中国工笔画学会和中央美术学院两条线上留下了时代的痕迹和丰硕的成果。

胡勃先生早年毕业于恢复高考后中央美术学院第一届研究生班,这个班不仅是一个明星班,从某种意义上影响了中国画发展格局。胡勃先生的毕业创作即在工笔画界展露头角,之后的作品更是气象高远、意境辽阔,充满人文关怀和普世大美;无论是纯朴的蒙古族妇女还是彪悍的摔跤手,无论是维族老人还是朦胧的月色、璀璨的阳光,他描绘的那方土地上的一草一木,都如轻歌曼舞、尽现生命本真,凸现着他入微的观察和深沉的爱。他沉心于传统绘画研究,借鉴西方有益养分,融会贯通形成纯净唯美的画风和艺术样式,为青年后学开辟视野新方向,树立学术楷模。因其本身是教师,尤善施教,当下活跃在工笔画坛的中、青两代优秀的工笔画家中,胡勃先生的学生队伍庞大,人才济济。

我接任学会会长以来学会做的许多展览和学术活动,胡勃先生都以新作力作参加并倾力支持,尽显一位老前辈、老领导的大家本色和对学会的关心。胡勃先生戛然离去,倍感遗憾,逝者已逝,存念万千。

清净无染(国画)68×68cm 1991年胡 勃

中央美术学院教授孙景波:

得知胡勃先生猝然离世的消息,我感到惊愕,难以接受!胡勃和我是同代人,同年进入中央美术学院研究生班,同年毕业留校任教。虽然专业不同,但因教学和创研方向、教学主张相认同,而结有超乎一般同业的交谊。做学问,胡勃潜心古今,通览东西,在当代中国工笔绘画创作与研究中,其学术成就具有时代的代表性。在学院教学中,他培养了一批具有承前启后、影响卓著的重彩人物画新秀。我尤其难忘他坚持用人唯贤、爱才如伯乐的德行。

胡勃先生为人正直,性格坦率,对自己要求严格,对朋友、对学生情义并重。他的离去是我们美术界的损失,他的作品将永存我们的记忆当中。

马背金曲(国画)150×100cm-1996年-胡-勃

中央美术学院教授、修复学院院长、艺术创作研究院院长、中国美术家协会壁画艺委会主任王颖生:

11月8日晚上接师母电话,悲痛地告诉我胡勃老师走了。平地惊雷,听到这意外的消息我不能自已,胡勃老师平时乐观豁达,生活自律,保持着健康的心态和体魄,他的突然离世让我难以相信。

我由恩师杨刚介绍跻身胡勃先生师门,研究生毕业后留校任教,在三十余年的岁月里,我为无数琐事缠绕,但在重要的节日里总会去老师家看望,这是我多年恪守的仪式般的拜见,每次看到先生神清气爽一切安好,就以为来日方长。

我是先生招收的第二届研究生,上课伊始先生与我们谈话,说自己在大家林立的中央美术学院,不能称之为名师但会是严师,鼓励我们勤勉励志,学业精进,以期达到他的教学要求。从此以后不管是风霜雨雪,酷暑寒冬,胡勃老师在约定的时间内会准时出现在教室,对我们的草图、手稿、正式创作逐一讲评。

我读研期间,根据自己的情况,我想到十分向往的四川凉山彝族自治州写生,走前与胡勃老师道别,胡老师详尽问我行程和写生计划,看到我的写生报告里沿途所见以速写为主,问我准备画多少张,我粗算一下两个月的行程,刨掉路程每天十张,随口说了五百张。殊不知1995年的中国交通远不是朝发夕至,在晃动的汽车里,在等车的车站、码头我不敢怠懈,只能勉强每天画若干张速写,每天为这个随口所说的数据顾不上眼前的风景,不与人言,只有一个念头,画速写!

漫漫家乡路(国画)68×68cm-1991年-胡-勃

行囊渐重的包里放满了速写,我从凉山西昌把已经画完的近三百张速写寄回北京,一路轻装转道去了泸沽湖,在计划的时间里回到了北京。结果人到速写未至,在焦虑中过了数天还是没有寄来的速写,忐忑不安中我只好拿着两百多张去见胡勃老师,胡老师认真评述总结最后说速写数量与计划不符,我解释原因,毕业数年后在胡勃老师家还谈到我欠的半数速写,胡勃老师这代人速写等身,我苦不堪言的旅途波折,为速写所苦在他们看来根本不是事儿。

2001年夏季,胡勃携师母到山西大同做义工,参与华严寺的壁画绘制工程。先生原本就有些恐高,为减少上下脚手架的次数,炎炎夏日居然严格控制饮水,先后用近一个月的时间,完成了下华严寺观音殿北壁《千手观音》(527cm×1058cm)的绘制,先生的敬业精神和沉稳画风将永远激励我们。

胡勃老师早年受教于邱石冥先生及叶浅予、刘凌沧诸名师,除了学院常规的造型训练,对传统壁画与民间美术的认识之深刻多不为人知,我在美院二十年来的中国传统壁画的教学是他教学理念的延伸。

在六届全国美展的获奖作品《月夜》是他以草原为创作主题的标志性作品,但他从不为风格样式所圄,笔下所绘多是大风景大花鸟和宏大叙事的人物画,尽显气度与格局,但尺幅小品也是精致入微。

我与众多的学生多次请求胡勃老师准备个展,他总觉得尚有几幅大画要补充完善。自去年始他口头业已应允,我还不失时机让他为修复学院准备一些讲座,年底再去云南昆明等……云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长。先生的离去,让我们彻骨疼痛,画前啼血,永失吾师。

牧羊女(国画)68×68cm-1994年-胡-勃

中央美术学院教授、中国工笔画学会副会长刘金贵:

胡勃老师是德艺双馨的艺术家、美术教育家。他对中央美术学院国画系工笔人物画室的建立倾尽心血;对工笔人物画的教育承上启下;对工笔人物画的不断推动和发展,对扩大中国工笔人物画的社会影响力,做出了巨大的贡献。他将一生的精力投入到工笔人物画的教学和创作中,培养了一批又一批优秀的工笔画家,构建了系统化的学院工笔人物画教学体系。

他博采古今、融汇中外,创作出了影响二十世纪以来中国工笔画的优秀代表作品,丰富了中国工笔画的现代语言和审美取向。他是学生们心中的“明师”“严师”,在教学上“传帮带”,在创作上提倡“境界”“学养”。先生高山仰止,景行行止,心中悲痛,含泪送别!

湘-溪(国画)150×110cm-1989年-胡-勃

天津美术学院院长、中国工笔画学会副会长贾广健:

我是上世纪90年代初认识胡勃先生的。记得当时先生正在参与筹备一个工笔画展,我把参展作品送到他在王府井的中央美术学院画室。从那时起胡勃先生为中国工笔画的发展与复兴的身影就深深地留存在我的记忆里。胡勃先生总是带着一脸和善的微笑,是一位令人尊敬的老艺术家。从他的作品中我们可以感受到他对艺术严谨的学术态度,他作品独持的风格与气质标示着一种时代的气象。作为一名教育家,他为中国工笔画的传承与发展培养了许多优秀人才,作为中国工笔画学会的领导者之一,他为学会的学术建设发挥了重要作用,为学会发展做出了重要贡献。

雨后初晴(国画)230×150cm-2009年-胡-勃

首都师范大学美术学院院长、中国工笔画学会青年艺委会副主任王海滨:

2022年6月19日,我们学院邀请胡老师为中国美术家协会与首都师大共同举办的第九届西部少数民族高研班授课。感奋于青年学子的求知欲望和听课诉求,原定三个小时的授课时间,竟从早上九点讲到傍晚六点仍意犹难尽。可见先生从艺态度之挚诚、治学态度之严谨。

对于学院学科交叉、成果转化的肯定。如拟以物理、化学等学科介入分析工笔画的颜料种类、属性,老化试验数据等完善媒材耐温度、湿度、光照参数,以及从戈壁沙、拜城石到敦煌,分类细化建构当下的媒材体系对当代绘画以滋养,生成一套完整的媒材、技法传承、制作体系,胡师均给予大力支持。

对于学院“创新团队”申报理念的支持。首都师大“工笔画创新团队”申报文本的主旨为传统文化资源的当代转化、传统文化与时代精神的兼容,从文化传承维度上推动中国工笔画发展、繁荣,从实践、理论、材料研究的推进探究工笔画由古及今的艺术演化规律等问题,胡师给予大力支持、肯定。在随胡师就学时,我有一张画想表现“光”,胡师说:“我也没画过,但是我可以和你一起解决用光问题。”后来这张画因为“用光”探索,入选了“第五届全国工笔画展”并获银奖。没有老师的慰勉,我难走出这创新的一步。“光”的研究也伴随我的科研兴趣的深入,在孙志钧老师的继续指导下我在硕士、博士论文中继续深化探讨。

对于教学中临摹课程,如何“遵循古法与化古为今”。针对当下画家不愿涉足的传统媒材使用难点,胡师讲到他求学时的先生如何多遍积染,多遍矾胶,多遍水涤,如何用玉石打磨而使颜色渗入绢素经纬,如何做到气息的平匀雅正。

“学是别人的,悟是自己的”。关乎技法,胡师实践的太多,作画有高妙的技巧,但“技”在他的作品中“如羚羊挂角而无迹可寻”,画面中感受到的是作品带给观众的美,是一种高标的意境,是作者深厚的人文素养而联想到的人生境界。胡师此语也道出了临、创间的转化问题,道出了思考的价值。他作品中呈现的静寂安谧、清灵通透、富于诗意的浪漫与美好,表现出独属于他的草原、人物、鞍马、花鸟而传于当代与后世。

每每看到上述熟悉的语句,细思言犹在耳,闭目如在眼前,而先生已去。泪眼婆娑中写出以上词句,吟出一联以为纪念:木铎一声 画坛名宿千里应;迢迢两隔 德艺长存泽后生。

胡 勃

1963年内蒙师大毕业留校任教,1980年中央美院研究生班毕业留校任教。先后在内蒙师大、中央美院年(画)连(环画)系和中国画系胡勃工作室从事工笔人物画教学和创作达半个多世纪。

师从著名画家叶浅予、蒋兆和、李可染、刘凌沧等先生。主攻工笔重彩人物画,博采古今,融汇中西,基本功扎实,具有深厚的传统功底、坚实的造型能力和丰富的创作经验,尤以工笔人物和小写意蜚声画坛。

中国美术家协会会员,中国工笔画学会、北京工笔重彩画会(创会元老)、现代工笔画院艺术顾问,中国画学会创会理事。作品多次参加全国重要展览并获奖。

责任编辑:杨文军

版面设计 :汤炜

编辑:画界 邢志敏