首页>影视>评论

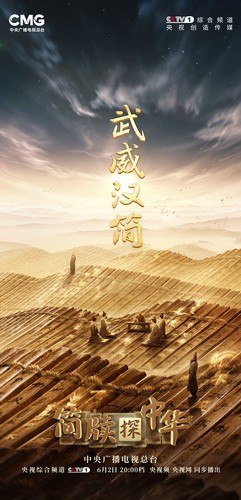

《简牍探中华》:感知文物的“深度”与“温度”

1959年7月,甘肃省武威市磨咀子墓群出土了460余枚《仪礼》

半个多世纪后,经过数代学者的孜孜追求和苦心钻研,对于各类简牍的研究早已

观看完《简牍探中华》后,我久久难以忘怀。首先是节目制作非常严谨,遵循历史真实。日前播出的武威汉简中,历史场景的搭建、人物故事的讲述,以及官署地名、服饰道具等,都十分贴近汉朝时期的历史事实,体现出了不俗的专业功底。演绎《仪礼》简时,节目从汉武帝设置河西四郡讲起,到新莽时期的政局混乱,一位名为“瑾”的文学官避居武威,和他的学生们布化礼经、救济百姓,小人物的命运与大时代的背景结合,历史的厚重与沧桑扑面而来。其次,节目在细节方面,也是竭尽心思。如突出展示《仪礼》

总之,《简牍探中华》将一枚枚艰深晦涩的简牍从博物馆“库房深阁”搬上荧屏,挖掘文物背后的内涵,追寻中国传统优秀文化根脉,让大众感悟到传统文化的厚重与魅力。有“料”、有“品”、有“趣”的节目内容,真正做到了让文物“活”起来、“火”起来。

甘肃地域广博,文明源远流长,一件件陈列的文物既是绵延历史的见证者,也是多元文明的承载者。在“博物馆热”持续升温的今天,如何更好地对中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,《简牍探中华》为我们提供了新视角。我们不仅要挖掘文物本身蕴含的历史“深度”,还要赋予文物应有的“温度”,将历史文物与现实关怀联系起来,让大众走近文物、走进历史,实现史、物、人之间联动,才能释放出文物最大的内涵价值,才能更好地感知历史,传承文明。

作者:贾建威系甘肃省博物馆馆长、研究馆员

编辑:位林惠