首页>书画>画界杂志>2024年第三期

大象无形——追忆黄德潜其人其艺

艺术贵在创造,无中生有,乱中求治。无中生有是理,乱中求治是法,有理有法,何愁画之不立。

苍茫朦胧,虚幻空灵,近看无一是物,远看无一不是物,是吾之所取所求。

我之山水多梦幻之境,故一山一水,一树一亭,都在似与不似之间。

—黄德潜

龚贤曰:画画如练丹,火候不到气韵不生。我之山水多用此道,故有浑厚苍辣之感。苦铁画气不画形,书画贵在以气胜,所谓未下笔时气已吞,大胆落笔,细心收拾是也。

—黄德潜

中国书画是和中国传统的哲学思想紧密的结合在一起的,几乎不可分割,这种不可分割的钮带就是笔墨。

—黄德潜

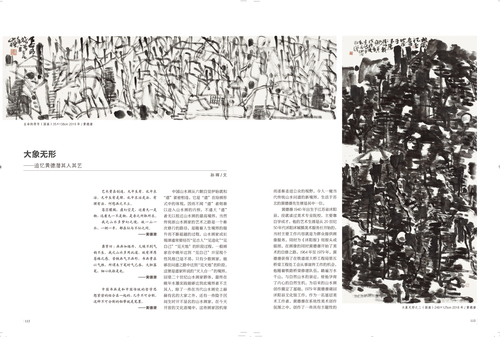

生命的符号(国画)35×138cm-2019年--黄德潜

中国山水画从六朝自觉伊始就和“道”紧密相连,它是“道”在绘画形式中的体现。因而不闻“道”者则难以进入山水画的内核,不通大“道”者无以抵达山水画的最高境界。当然传统派山水画家的艺术之路是一个渐次修行的路径,是随着人生境界的提升而不断超越的过程。山水画家成长规律通常要经历“见古人”“见造化”“见自己”“见天地”的阶段过程,一般画家在中晚年达到“见自己”并呈现个性风格已是不易。只有少数画家,能够在问道之路中达到“见天地”的阶段,这便是道家所说的“天人合一”的境界。回望二十世纪山水画家群体,最终在晚年水墨实践能够达到此境界者不乏其人,除了一些在当代山水画史上赫赫有名的大家之外,还有一些隐于民间生时并不显名的山水画家。在今天开放的文化语境中,这些画家因机缘而逐渐走进公众的视野,令人一窥当代传统山水问道的新境界,生活于苏北的黄德潜先生便是其中一位。

大象无形之二(国画)248×125cm-2018年--黄德潜

黄德潜1940年出生于江苏省沭阳县,没就读过美术专业院校,主要靠自学成才。他的艺术生涯是从20世纪50年代沭阳沭城镇美术服务社开始的,当时主要工作内容就是为群众提供画像服务,同时为《沭阳报》刻报头或插图,在画像的同时黄德潜开始了美术的自修之路。1964年至1979年,黄德潜获得了在铁道部大桥工程局第五桥梁工程处工会从事宣传工作的机会,他随着铁路桥梁修建队伍,踏遍万水千山,与自然山水的亲近,使他孕育了内心的自然生机,为后来的山水画创作奠定了基础。1979年黄德潜调回沭阳县文化馆工作,作为一名基层美术工作者,黄德潜在系统性美术创作氛围之中,创作了一些具有主题性的人物画作品,频频在地方举办的展览中亮相。他的这些主题创作虽然具有时代的局限性,但笔墨充满自然灵性的流露。青年时代参与铁路建桥时遍游河山的工作经历,使他的创作题材除了人物画之外,主题性山水画逐渐占有重要的地位。黄德潜对于山水画的学习和思考是贯穿一生的,除了主题性山水画创作,他还长期临习传统,在与古人对话的时候,优秀传统文化的精神内核蕴含的巨大张力将他逐步推向了问道之路。尽管黄德潜身在基层,但他在工作中积极进取,笔耕不辍,在地方上取得了一定的影响。黄德潜艺术高峰的到来是他退休之后,他在山水画创作中长期笔墨的修炼使他走向了追求内心自在圆融的人生艺境。

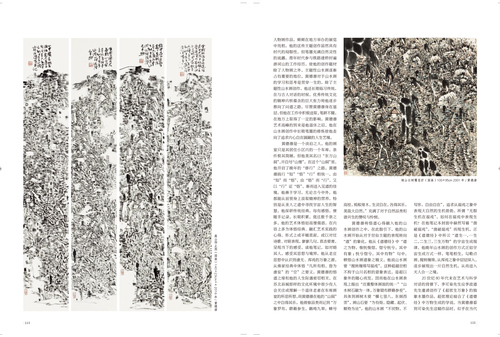

高山仰止图(国画)140×23cm×4-2016年--黄德潜

黄德潜是一个淡泊之人,他的画室只是其居住小区内的一个车库,条件极其简陋,但他美其名曰“东方山洞”,并自号“山僧”。在这个“山洞”里,他开启了晚年的“修行”之路。黄德潜践行“知”“悟”“行”相统一,由“知”而“悟”,由“悟”而“行”,又以“行”证“悟”,渐而进入见道的佳境。他善于学习,无论古今中外,他都能从前贤身上汲取精神的营养,特别是从圣人之道中寻找宇宙人生的智慧。他深研传统经典,每有感悟,便随手记录,长期积累,竟达数千条之多,他的艺术体悟如高僧偈语,在内容上多为体悟经典、融汇艺术实践的心得。形式上或平铺直叙,或以对仗诗歌、对联表现,寥寥几句,直击要害,呈现当下的感受。读他笔记,如对晤其人,感受其思想与境界。他从老庄思想中认识到虚无、浑沌的万象之源,从佛家经典中体悟“凡所有相,皆为虚妄”的“空”之要义。黄德潜的悟道之缘和他的人生际遇密切相关,在苏北县城那样的文化环境中很少有人会关注或理解一个退休老者在车库画室的所思所想,而黄德潜在他的“山洞”之中自得其乐。他俯察品类而记到“万象罗布,群籁参生,鹤鸣九皋,蝉号高枝,蚂蚁缘木,生灵自在,各得其乐,美哉大自然。”充满了对于自然品类和谐共生的赞叹与怜悯。

烟山云树霭苍茫(国画)100×95cm-2001年--德潜

黄德潜将悟道心得融入他的山水画创作之中,在此指引下,他的山水画开始从对于世俗主题的表现转向“道”的象化,他从《道德经》中“道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物”句中,顿悟山水画道象之精义,他说山水画要“搅转缠绵写混沌”,这种超越世相不拘于山川名相的意象表达,是超以象外的随心而发。因而他在山水画表现上提出“注重整体画面的统一”“山水树石融为一体,万象错布群籁参差”。具体到画树木要“横七竖八,东倒西歪”,画山石要“为有骨,隐藏、起伏、顺势为法”。他的山水画“不状物,不写形,自由自在”,追求从混沌之象中表现大自然的生机勃勃。所谓“无限生机在混沌”,如何在混沌中表现生机?在他笔记本封面中赫然写着“凿破混沌”。“凿破混沌”而现生机,正是《道德经》中所云“道生一,一生二,二生三,三生万物”的宇宙生成规律。他晚年山水画的创作方式正如宇宙生成方式一样,笔笔相生,勾勒点画,搅转缠绵,从浑沌之象中层层深入,逐步展现出一片自然生机,从而进入天人合一之境。

仿-古(国画)87×46cm-1997年-黄德潜

20世纪80年代末在艺术与科学对话的背景下,李可染先生应李政道先生邀请创作了《超弦生万象》的抽象水墨作品,超弦理论暗合了《道德经》中万物生成的学说。当黄德潜看到可染先生这幅作品时,似乎在当代画坛找到了同道人,印证了他对于中国传统哲学的体悟,于是他将李可染提出的“超弦生万象”作为自己山水画创作的理论基础,自此不断演绎山水画的哲学境界。黄德潜对于近代画坛最为推崇黄宾虹和齐白石,他曾说:“我之学画始于齐白石而成于黄宾虹”,因而他常常参悟二老的语录和笔法,他遵循黄宾虹提倡的山水画“笔墨内美”的观念,提出“笔墨内美在虚灵”,书画之妙在于“处处见虚灵,笔笔是玄机”。在他晚年山水画笔墨表现上注重内美,强调作画如书,画骨写气,写出精神。他还常以渴笔焦墨写丘壑,并以此笔法寻找与前贤焦墨的意会之处。作为画家的黄德潜总结他对山水画的理念,提出了“一字三远六骨法”,“一字”者即书画合一,“三远”者即离传统远一点,离物形远一点,离身边画家风格远一点,“六骨法”即山以石为骨,水以滩为骨,树以干为骨,墨以笔为骨,虚以实为骨,人以气为骨,六骨既备画自然成一格。他的理念是其山水画实践的总结,既有其绘画自身发展的规律,也有对于大道的感悟。

致广大尽精微(国画)33×33cm-2013年--黄德潜

黄德潜是一位以画悟“道”的修行者,他的人生机缘使他的山水画艺术伴随悟“道”的境界不断开拓,他说“以画化己,以画化人,此乃一生之所为也”。在苏北县城车库的“东方山洞”中的那位孤寂“山僧”虽已远去,但他的艺术理想如同闪烁的星光,尽管微弱,却可以使后人共鸣。

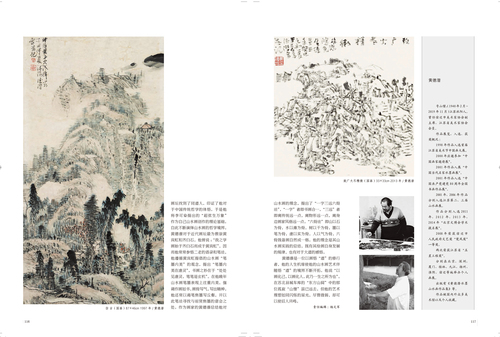

黄德潜

号山僧,(1940年2月-

2019年11月)江苏沭阳人。曾任宿迁市美术家协会副主席,江苏省美术家协会会员。

作品展览、入选、获奖概况:

1998年作品入选首届江苏省美术节中国画大展。

2000年应邀参加“中国画家邀请展”。

2001年作品入展“中国当代名家水墨画展”。

2001年作品入选“中国共产党建党80周年全国书画作品展”。

2001年、2006年作品

分别入选江苏第二、三届山水画展。

作品分别入选2011年,2012年,2013年,2014年“北京文博会学术提名展”。

2008年荣获宿迁市人民政府文艺奖“楚风奖”一等奖。

两次荣获江苏省“五星工程奖”。

分别在北京、深圳,厦门、桂林、九江、扬州、淮阴、宿迁等地举办个人画展。

出版有《黄德潜水墨山水画作品集》等。

作品被国内外众多美术馆以及个人收藏。

责任编辑:杨文军

编辑:画界 邢志敏