首页>书画>画界杂志>2024年第三期

20世纪中期中央美术学院油画系主题创作探析

油画作为外来画种,引进中国已有400余年,在中国近现代美术史中,油画类主题创作已经占据很大比例。

中央美术学院是中国美术教育最高学府,美术教育文化深厚悠长。中央美术学院造型学院油画系作为中国油画教学的最早基地之一,一直是新中国油画创作的中坚力量。

在西方传统绘画发展中,主题性的绘画方式占据非常重要的地位。从为神服务,宣传神的存在到文艺复兴时期“人”化的神,都有当时宗教对政治权力控制的印记。《马拉之死》

《自由领导人民》《梅杜萨之筏》等作品开始出现大量由“神”转变成“人”的故事性画面创作,《1808年5月3日枪杀》《伊凡雷帝杀子》等现实主义作品,依托绘画语言,融入画家对历史事件的态度与情感,以及画家所生活的时代对历史人物与事件的主观情感与性质认定去重构场景与人物,创造具有时代教育宣传意义、政治宣传目的、引导人民思想与情感走向的作品。主题性创作从“神”的塑造到“人”的描述,始终与时代政治环境、社会需要息息相关。

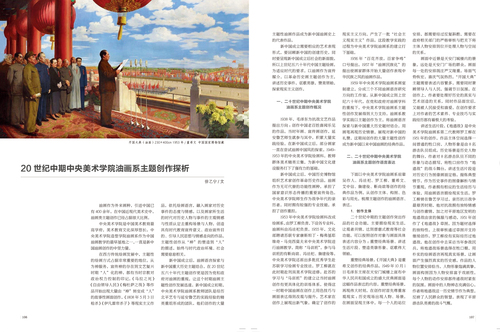

开国大典(油画)230×400cm-1953年--董希文--中国国家博物馆藏

新中国成立后,油画语言探索与新中国重大历史主题结合,在20世纪五六十年代主题创作更是因为党和政府对油画的重视,让这个时期油画主题性创作发展迅速。新中国成立初期,中央美术学院油画系教师团队是经历北平艺专与延安鲁艺的实践经验的精英重组形成的团队,他们创作的大量主题性油画作品成为新中国油画史上的代表作品。

新中国成立需要相应的艺术表现形式,要回顾新中国的创建历史,同时要呈现新中国成立后社会的新面貌,所以上世纪五六十年代中国主题绘画,为适应时代的要求,以油画作为宣传媒介,以革命历史画主题创作为主,讲述历史事件,讴歌英雄,赞美领袖,探索现实主义创作。

一、二十世纪中期中央美术学院油画系主题创作概况

1938年,毛泽东为抗战文艺作品提出方向:创作中国老百姓喜闻乐见的作品。当时年画、宣传画创作,延安鲁艺师生就参与其中,积累大量实践经验。在新中国成立后,部分画家一直在尝试油画中国风的探索。1949-1953年的中央美术学院绘画科,教师群体美术精英云集,为新中国文化建设服务打下了强有力的基础。

新中国成立后,中国历史博物馆组织艺术家创作革命历史作品,油画作为无可代替的功能性画种,承担了国家意识形态传播的重要宣传角色。中央美术学院师生作为战争年代的亲历者,同时拥有较强的专业技能,承担了创作重担。

1953年中央美术学院绘画科改成绘画系,由罗工柳负责,下设各专业科,油画科由冯法祀负责。1955年,文化部聘请苏联专家康斯坦丁·梅弗基耶维奇·马克西莫夫来中央美术学院进行油画教学,简称“马训班”,参与马训班的有靳尚谊、冯法祀、詹建俊等。中央美术学院还派出多批优秀学生赴苏联学习绘画专业技法,罗工柳就在此时期赴列宾美术学院进修。赴苏的学习与“马训班”的建立让当时油画创作有更具体化的训练体系,使得这一时期中国油画在创作上用色技巧与画面表达得到改观与提升,艺术家在创作上展现出新气象,确定了创作的现实主义方向,产生了一批“社会主义现实主义”作品。这段教学实践的过程为中央美术学院油画系的建立打下基础。

地道战(油画)140×170cm-1951年--罗工柳--中国国家博物馆藏

1956年“百花齐放,百家争鸣”口号提出。1957年“油画民族化”的提出使画家群体开始大量创作表现中华民族之风的油画作品。

1959年中央美术学院油画系画室制建立,分成三个不同油画语言研究方向的工作室。从新中国成立到上世纪六十年代,在党和政府对油画学科的重视下,中央美术学院油画系主题性创作发展得到大力支持。油画系教学实践以主题创作为主,将油画语言探索与新中国重大历史题材结合,用画笔再现历史情景,展现对新中国的礼赞,这期间创作的大量主题性创作成为新中国以来中国油画的经典作品。

二、二十世纪中期中央美术学院油画系主题创作语言表达

下面以中央美术学院油画系前辈吴作人、冯法祀、罗工柳、董希文、艾中信、詹建俊、靳尚谊等创作的经典作品为例,从创作主体、构图、色彩与用光,梳理主题创作的油画语言、表达。

1.创作主体

二十世纪中期的主题创作突出作品的社会功能,主要描绘现实生活,让观者共情,达到普惠式教育等社会功能。可以按照创作对象与画面具体表述内容分为:重塑经典场景、讲述生活片段、塑造英雄形象、讴歌伟大领袖。

重塑经典场景。《开国大典》是董希文创作的经典作品。1949年10月1日毛泽东主席在天安门城楼上宣布中华人民共和国成立的盛大庆典画面是这幅作品表达的内容。重塑经典场景,再现伟大时刻,在创作时首先尊重客观现实:历史现场出现人物、场景。在画面呈现主体中,每一个人的站位安排,都需要经过反复斟酌,需要在政府相关部门的严格审核与把关下将主体人物安排到位并处理人物与空间的关系。

画面中近景是天安门城楼内的景象,远处是天安门广场的群众,画面每一处的安排既庄严又隆重,场面气势恢宏,喜庆气氛热烈。“开国大典”主题需要表述内容繁多,需要同时兼顾领导人与人民,强调节日氛围。在创作上,作者要处理好历史的真实与艺术创造的关系,同时作品面世后,又能被人民接受和喜爱。在创作要求上对作者的艺术素养、专业技巧与实践经历都有着极大的考验。

刘胡兰就义(油画)230×426cm-1957年--冯法祀--中国美术馆藏

讲述生活片段。《地道战》是中央美术学院油画系第二代教师罗工柳在1951年的创作,作品主体空间选择一间普通的牲口房,人物形象是由8名游击队员组成。历史场景是历史人物的舞台,作者对8名游击队员不同的形象与动态描写,将牲口房作为“地道战”的战斗舞台。讲述生活片段是对历史行为图像画面定格。提炼典型情节,作为历史事件的图像解析与情节重现,作者拥有相应的生活经历与体验,用油画语言描绘现实生活。罗工柳曾在鲁艺学习过,亲历抗日战争最艰苦时期,他对抗战拥有独特情感与创作激情,加之对平原地区发明的地道战由衷的佩服与感动,1951年创作了《地道战》草图,因为题材选择的独特性,上级审核通过草图并支持继续创作。罗工柳没有实际经历过地道战,他在创作中去采访当年参战民兵,将地道战场景选择在牲口棚,用朴实的绘画语言再现真实场景,让画面产生强烈真实的历史感。作品的人物位置安排恰当,人物形象饱满真挚,画面构图因为人物安排富于戏剧性,每个人物的动作安排都传递战时紧张的氛围,画面中的人物神态充满信心,作者将地道战这一历史情节作为典型,反映了人民群众的智慧,表现了平原游击队英勇的战斗气概。

塑造英雄形象。1959年詹建俊的油画作品《狼牙山五壮士》,描绘的是抗日战争时期五位八路军战士在寡不敌众的形势下,悬崖边据险抵抗,跳崖牺牲前的英勇瞬间。

历史人物是历史事件的核心,在历史作品创作中抓准主体人物就是把握住作品灵魂。作者将创作重心完全放在五个人物上,刻画了五位英雄浩气凛然、钢筋铁骨的气概。主体形象与场景的组织并不是客观的现实情境,而是用艺术语言与构图把人物和太行山融为一个整体。悲壮牺牲前的定格,突出崇高的英雄气概,五位英雄犹如一座英雄纪念碑巍然屹立在山顶,英雄人物在主题创作中作为主体,经过画家艺术化处理,塑造的人物形象,呈现出英勇不屈、视死如归的英雄气概,对人民起到激励作用。

讴歌伟大领袖。1951年罗工柳创作了多人物历史画《毛主席在延安干部会议上作整风报告》,整件作品虽然人物众多,但画面主体只有毛泽东主席。在整风报告会场上,作者利用视觉分割重心,将主体人物安排红色的高台后,聚焦式突出画面人物,凸显领袖形象。

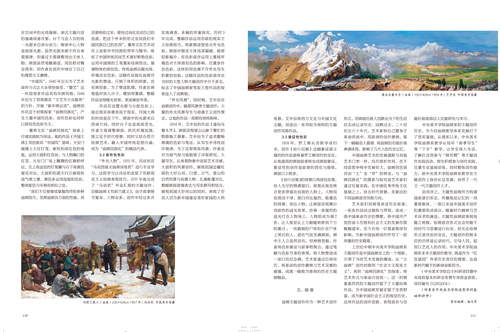

通向乌鲁木齐(油画)100×400cm-1954年-艾中信--中国美术馆藏

1955年罗工柳赴苏联列宾美院学习,归国后在艺术创作上更加善于凝练主题,注重作品主体人物的塑造与刻画。1959年绘制作品《毛主席在井冈山》,画面中毛泽东主席形象更为突出。背景经过主观处理,运用点、皴等笔触,使得主体背景的风景呈现写意化,前后塑造形式差别将画面人物重点突出。

靳尚谊在1961年创作的油画肖像作品《毛主席在十二月会议上》,把背景环境简化提纯,将环境设置成单色块,凸显主体人物,以纯粹人物肖像方式,通过油画语言对人物面部与人物动态的塑造,将毛泽东主席刚毅又和蔼可亲的领袖形象生动表达。

2.创作构图

构图是创作构成中尤为重要的部分,可以突出主题,营造氛围,具体表达画家想呈现给观者的思想意图。在二十世纪中期,中国主题性创作多以现实主义方式表达,创作构图遵循客观历史,政治因素影响较强,呈现面貌多以讲述历史故事、塑造人民形象为主。在创作构图上,围绕创作主体大致可分为:大场景多人物、大风景小群像、大人物弱背景、人物肖像四种形式。

大场景多人物。董希文《开国大典》是典型的大场景多人物构图的主题创作。画面中主体人物的站高占据画面高度二分之一左右,这样既可以展现人物完整形态,又可以有更多空间展示环境,既突出主体形象,又利用环境描写烘托主题氛围。在人物安排时,近景人物在画面偏左,远景人物占画面右侧,左实右虚。在空间布置中,天安门城楼廊柱安排不同于真实建筑结构,增强了画面节奏感。作者主观处理空间关系,使整个画面更加通透敞亮,展现天安门前的开阔明朗。在开阔的大场景中,将中心人物置身于恢弘的环境中,远处天安门广场人群涌动,红旗飘飘,呈现出新中国成立时的气势。“大场景多人物构图”利用多人物在空间环境的安排,突出主体人物,使观众在观看画面时,有近距离接触真实历史的观感。

大风景小群像。油画主题创作是还原历史的图像性创造,用大面积风景描绘,还原历史环境,可以归类为“大风景小群像”创作形式。《红军过雪山》和《通往乌鲁木齐》两幅作品非常典型。作者艾中信在艺术创作上,采用独特的“全景式”风景构图,通过人物与大场景的融合,创造视觉真实的历史场景,还原出深刻的历史事件片段,让观众以宏观观察角度,观看历史片段。

1957年艾中信绘制油画作品《红军过雪山》。画面描述了红军战士艰难翻越雪山的场景。作品中巍峨雪山占据极大面积,前景中的红军战士不畏艰险、奋勇前进。艾中信将对英雄事迹的礼赞融入浪漫主义,人物与风景糅为一体。在写实中表达写意语言,作者融情于景,将人物群像置于广阔自然空间里,情景交融,突出主题,传达出百折不挠的革命意志与伟大的民族精神。

艾中信在创作时说过:“过雪山诚然艰苦卓绝,但是克服困难的钢铁意志和乐观主义精神,应是革命历史画的主调,于是决定采用较为宽阔的全景式风景构图,人物相比较小,这是历史上少见的……”,他的全景式构图被钟涵称作“艾家样”。同时期相似构图的作品有艾中信于1954年创作的《通向乌鲁木齐》、1958年创作的《十三陵雷雨》、1959年的《东渡黄河》与1961年的《夜渡黄河》等。

1954年董希文从藏区写生后归来,创作了《春到西藏》,《春到西藏》也运用相似构图手段。画面以西藏风景为主,画面里的人物占整个画面的比重很小。作品中,远处的雪山表现藏区高原,近处绿色草原盛开杏花,一片春日暖阳的和谐景象。“在这幅画中,表现出温和的春意,即是自然景色之春,又是心理上的政治之春。”作者用大面积的风景描写,将春日藏区的美丽景色展现,同时讲述劳动人民的幸福生活,歌颂了社会主义建设的伟大成就。

《狼牙山五壮士》就是“大人物弱背景”典型的突出人物的创作构图。詹建俊在表现五位英雄人物时,主体呈现出山形的轮廓,采用稳定的三角构图。为了突出人物形象,背景环境主观弱化。只描写了山顶悬崖峭壁的一小部分,将刻画重点放在人物上。创作主体以纪念丰碑形式出现,油画语言上更注重肌理块面感,让五位英雄呈现雕塑之感。画面重外轮廓形,用色单纯强烈,拥有极强的视觉冲击,体现出壮士们坚不可摧的钢铁意志。通过对战士仰视处理,五位英雄人物仿佛与身后的山崖融为一体。

大人物弱背景构图创作,通过平面图像将革命战士立体化,采用舞台效果再现英雄形象,表现出作者创作的革命浪漫主义方向。

人物肖像。油画创作中,肖像画一直是油画语言表达的重要形式之一。在二十世纪中期,主题创作以大场景历史创作为主,油画肖像类主题创作并不多见。这个时期油画肖像主题创作更多是为了表现国家领导人和英雄模范。

1950年全国掀起向劳模学习的热潮,中央美术学院师生发起“英模速写”运动。《特等劳动英雄李永像》是吴作人“英模速写”后进行的油画创作,画面构图简朴却不简单,火车司机劳模李永探身火车窗外,以人物特写的形式将火车与劳模两个主体共同突出在画面中。

1961年靳尚谊创作的油画《毛主席在12月会议上》是毛泽东主席单人肖像。靳尚谊认为:“历史肖像是介乎肖像画与历史画之间的一种形式。在历史肖像创作中,人物的性格、精神状态必须通过人物所在的历史事件于他的活动状态体现出来,这是区别于其他肖像画的地方。”这幅作品因为没有场景描述,只有纯色的背景和半身人像构图,在当时创作角度独特。画面结构简洁,纯色背景突出人物动态与表情,表现毛主席在重要历史关头英明果断的统帅风度。类似单人肖像作品还有靳尚谊1956年油画作品《和平的讲坛上》。

靳尚谊在油画创作学习时期参与“马训班”的学习,在系统学习西方油画后,他的造型能力与用色技巧的提升,使人物刻画更加传神逼真。

历史肖像画纯粹依靠塑造人物形象表达情感与思想,创作难度更高,无法再现历史真实情节,更多是用油画语言烘托创作主体形象本身。同时代创作的还有罗工柳的《毛主席在井冈山》等作品,体现出作者较强的人物塑造功底与艺术修养。

3.色彩与用光

油画语言表达中,通过绘画的点线面、肌理处理与色彩语言,将客观物象用艺术家的个人创作语言表达,同时也区分出个人创作的特点。画面的语言表述是艺术家将个人的思想传递的间接方式,具有创作理想的画家,不会直接将客观事物不加修改的照搬到画布上,需要根据自己的创作经验与个人情感进行改变,同时兼顾当时的社会环境、创作要求,与艺术家个人美术素养也息息相关。

二十世纪中期,中央美术学院的油画系教师,拥有深入生活的经验,加上专业的写实油画语言,饱含创作热情。为了创作人民欢迎的作品,百花齐放,将艺术形式与革命内容统一,用不同的油画语言与色彩象征表达共同的思想。

以下选取四张典型作品,从“固有色色彩”“条件色色彩”和“象征性色彩”三种色彩表现方式,将上世纪中期比较有代表性的主题创作用色风格做分析。

3.1固有色色彩

“土油画”。20世纪30~40年代,中国经过长期的战乱,艺术创作发展停滞,从事油画艺术的画家缺少西方专业油画训练。新中国成立初期,艺术创作对于苏联的现实主义较为推崇,但创作者难得亲眼见到西方的油画原作,所以在创作中难免用色简单,色彩关系单薄,大面积使用物象固有色,用颜色深浅塑造体积,这时期油画创作是“低调子”色彩,被称为“土油画”阶段。

上世纪三四十年代,罗工柳曾奔赴抗战前方,在前线做宣传工作。在延安鲁艺学习时期他曾参与战地写生队,当时他的创作以木刻为主,接受油画正规训练的机会少之又少。在1951年接到创作《整风报告》任务时,可以说是凭着版画与战地写生扎实的素描基础,用陌生的创作工具—油画材料,在徐悲鸿、吴作人、董希文的指导下完成的油画《毛主席在延安干部会议上作整风报告》创作。

《毛主席在延安干部会议上作整风报告》这幅作品用主观意象调整主体在空间中的光线强弱,表达主题内容的强调或者次要。台下与会人员的统一光源来自讲台前方,唯独中心人物是面部光源。虽然光源来源不符合客观规律,但通过主观调整突出主体人物。画面虽然笔触艰涩,用色相对概念简单,但作者在创作中倾注了自己的理想主义激情。

“中国风”。1940年左右为了艺术宣传方式让大众更快接受,“鲁艺”这一阶段很多作品具有年画风格。1949年后为了贯彻落实“文艺为大众服务”的方针,开展“新年画运动”,油画创作在这个时期探索“油画民族化”,产生大量中国风色彩,创作色彩也同样以固有色色彩为主。

董希文在“油画民族化”探索上付诸实践较为深远。他的作品《开国大典》用色极具“中国风”意味。天安门城楼上大红灯笼、廊柱和深红色的地毯,运用大面积红色块,与人物胸口的红签、天安门广场上飘舞的红旗相呼应,左上角金色的灯笼穗与右下角黄色菊花对应,大面积的蓝天白云展现秋高气爽之景,颜色多运用高饱和色彩,整体配色与年画有相似之处。

“我们不仅要继续掌握西洋的多种油画技巧,发挥油画各方面的性能,而且要吸收过来,要经过消化变成自己的血液,把这个外来的形式变成我们中国民族自己的东西”。董希文在艺术创作上汲取中华民族的营养与精华,吸收了中国传统民间艺术喜好鲜艳色彩,运用中国画的工笔重彩绘画技法,强调物体的固有色。传统油画应随光线、环境改变色彩,这幅作品弱化油画对光影的塑造,只画了体积的阴影,没有画投影。为了塑造肌理,作者在画地毯时加入沙子,增加厚重感。整幅作品呈现哑光效果,更显雍容华美。

作品在设置光源与分配色彩上,接近现实场景却高于现实。开国大典的时间是在下午,画面中的光源来自西南方向,同时台下也是面部受光。作者主观调整画面,烘托环境氛围。既立足于时代背景,同时又结合西方绘画艺术,融入中国传统思想内涵,成为“油画民族化”的精品代表。

3.2条件色色彩

“外光人物”。1955年,冯法祀在“马克西莫夫油画训练班”进行专业学习,这段学习让冯法祀汲取了苏联现实主义绘画表现技巧。1957年他完成了“马训班”毕业汇报的主题创作:巨幅油画《刘胡兰就义》。由于故事情节复杂、人物众多,创作中经过多次实地调查,多稿的形象探究,历时3年完成。整幅作品运用苏联的现实主义绘画技巧,将素描造型结合外光色彩。画面中描述主体亮部偏暖,暗部投影偏冷,在色彩语言运用上重视环境色对主体固有色的影响,注重条件色色彩。这样的用色离不开外光写生积累的经验,这幅作品的色彩语言在当时的大型人物主题创作中并不多见,标志了中国油画家驾驭大型作品的探索进入了成熟期。

“外光风景”。同时期,艾中信在油画创作中,偏爱风景类主题创作。大量的外光风景写生与浪漫主义创作理念,让他的作品一直拥有独特韵味。

1954年,艾中信的作品《通向乌鲁木齐》,画面呈现雪山山脉下繁忙的铁路施工景象。艾中信为了追求酣畅淋漓的色彩与笔法,从写生中寻找创作规律。为了还原现场风景,作者还对当地气候与地貌做了详细研究,大量写生,从客观物象中汲取艺术灵感。大面积的风景创作,展现祖国边疆壮丽的大好山河。白雪、云气、雪山的自然风景与前景人物、扎寨帐篷对比,整幅画面意境表达与写实描写相结合,展现祖国大好河山的同时,表现了劳动人民为新中国建设美好家园的火热场景。艾中信将西方文化与中国文化交融,创造出一系列较为独特的主题创作风格作品。

3.3象征性色彩

1959年,罗工柳从苏联学成归来,创作《前仆后继》这幅象征意义强烈的作品意味着罗工柳创作的变化,从地道战的画面叙事转变成画面象征,象征性的创作是叙事的简化与提炼,画面以少胜多。

《前仆后继》的背景以纯深色处理,给人无尽的情感留白,使观众视觉焦点更多停留在前面的人物上,人物用色简洁干净,黑白对比强烈。极重色的背景,突出人物,让画面呈现舞台戏剧性的追光效果,仿佛一束强烈的追光打在人物身上。人物组成为倒T形,让人视觉从上方跟随转移到下方的重点:一具躺倒的尸体和扑在尸体上哭泣的人,悲壮气氛充满画面。画中主人公虽然哀伤,但神情坚毅,作者将色彩象征与叙事相契合,通过笔触与色彩节奏的表现,将人物塑造成一座白色纪念碑。艺术家通过自身经历,将革命的创作激情与艺术灵感的碰撞,成就一幅极为难得的历史主题画精品。

三、结 语

油画主题创作作为一种艺术创作形式,用画面反映人民群众当下的生活状态或记录历史、回顾过去,二十世纪五六十年代,艺术家将自己置身于革命洪流中,用澎湃的创作激情,留下一幅幅动人篇章,将油画的功能价值淋漓体现,影响了几代人的历史记忆。

中国油画艺术的发展道路与其他艺术门类一样,经历曲折坎坷,在不同思想争鸣中发展壮大。油画用色语言由“土”变“洋”的转变,与“油画民族化”的摸索与探究是艺术家们通过反复实践,在中国优秀传统文化基础之上,结合时代背景,发展出的不同油画语言风格方向。

艺术家们用画笔讲述历史故事,一张张作品经过提炼与萃取,连成一曲中国革命历史的赞歌,将中国共产党的奋斗历程和社会主义的发展历程娓娓道来,至今对每一位观者都深有影响。为新中国油画创作抒写了一段厚重的历史篇章。

上世纪中期中央美术学院油画系主题创作是中国油画史上的一个缩影,引领了当时艺术发展的潮流。从“土油画”创作时期到“社会主义现实主义”,再到“油画民族化”的探索,将艺术形式与革命内容统一。这一时期轰轰烈烈的主题创作留下了大量经典作品,为中国油画发展史留下宝贵财富,成为新中国社会主义的视觉历史。这些作品的创作思路、表现语言与功能价值值得后人反复研究与学习。

中央美术学院油画系的主题创作历史,为今后油画教学体系发展打下了坚实基础。从建系以来,中央美术学院油画系教学从每年“春季写生”等“下乡”教学,让学生深入生活、了解社会到参与“画劳模”等主题创作实践活动,师生积极参与创作实践,注重专业基础训练,同时锻炼创作能力,使中央美术学院油画系教学在主题创作上保持长足发展,培养了一代又一代主题创作人才。

总而言之,主题性油画作为构建国家意识形态、传播视觉记忆的一项重要载体,一直以来是中国美术创作的重要组成部分。随着时代精神与艺术诉求的演进,主题性油画叙事视角随之转换,绘画语言形式也会伴随不同时代与思潮进行衍变,但无论绘画形式语言如何变化,主题创作的根本目的仍然是记录时代,引导人民,起到以艺化人的作用。中央美术学院油画系未来主题创作教学,既是作为“红色基因”传承历史责任的需要,也是新时代赋予的新使命新担当。

(中央美术学院自主科研项目暨中央高校基本科研业务费专项资金资助,项目编号21QNQD04)

(作者系中央美术学院造型学科基础部讲师)

责任编辑:杨文军

编辑:画界 邢志敏