首页>影视>评论

《简牍探中华》:构建文化传承发展新范式

中华民族拥有五千多年连绵不断的文明史,在漫漫历史长河中积淀了博大精深的中华文明。中国式现代化赋予中华文明以现代力量,中华文明赋予中国式现代化以深厚底蕴。更好担负起新的文化使命,就要以守正创新的正气和锐气,在实践创造中进行文化创造,在历史进步中实现文化进步,赓续历史文脉,既要推出具有较高学术水平的基础研究成果,还要推出一批有说服力、有影响力的宣传阐释成果,构建文化传承发展研究的新范式。

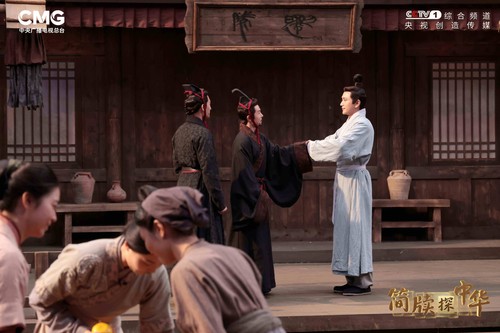

《简牍探中华》是中央广播电视总台央视综合频道与央视创造传媒联合打造的首档聚焦简牍的全新文化力作。节目怀揣“把世界上唯一没有中断的文明继续传承下去”的使命,集结顶尖文化资源和核心文艺力量,融合“实地探访+实景戏剧+文化访谈”的新意表达,从简牍的刀笔留痕处,打开历史画卷,探秘文脉密码。自2023年11月25日首期节目播出以来,取得良好的传播效果,相关话题阅读量累计超11亿;全网视频播放量破亿,得到专家学者和观众网友的热烈好评。下面就笔者参与节目创作中的一些不成熟经验,汇报几点体会。

阐释简牍这一中华文明重要精神标识和文化精髓全面而精到。提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,是更好担负起新的文化使命,实现中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的有效途径。以殷墟甲骨文、商周青铜器铭文和战国秦汉竹木简牍文字为代表的中国汉字系统,承载着中华文化的渊薮,对促进中华文明发展、凝聚中华民族共同体发挥着重要作用。青铜礼器体现着对祖先的尊重以及重礼重德、以民为本等中国文化思想,以礼器为物化象征的礼乐制度和礼乐文化也是推动中国古代各族群生生不息的根源。与甲骨文、金文等需要在特殊场合或特定器物上使用不同,简牍文字是我们祖先在纸张出现之前的日常生活中使用最广泛的书写材料,也是最简便的书写方式。从殷商至魏晋,中华先民的文明创造和积累,大多由简牍记录并传承下来。

百余年来,随着中国考古学的诞生与发展,出土简牍呈“井喷”之势,祖先们书写在竹片木板上的文字以及凝聚其中的“中华文脉”,石破天惊般地再次真实呈现在世人面前。按照简牍上书写内容的不同,学界目前将出土简牍分为简牍典籍与简牍文书两大类。由于各自数量庞杂,内容繁富,典籍与文书之间的畛域愈加分明,“大家只读一半书或只读一种书”的倾向日益严重。笔者近期也有简牍研究中文书与典籍分类结合的一些不成熟的思考,欣喜地发现《简牍探中华》节目的主创,始终秉承全面阐释简牍这一中华文明重要精神标识和文化精髓的选题取向,坚持以文明传承为标准,选取的里耶秦简、云梦睡虎地秦简、张家山汉简、悬泉汉简和居延汉简,都是以简牍文书为主,但它们分别关涉秦汉大一统、汉承秦制、郡县制下的县政运行与社会生活、边塞屯戍生活与戍卒的坚守、古代丝绸之路上的文明交融,在一幅幅壮阔的历史画卷中,带领观众回望过往,感受中华民族生生不息的家国情怀。而对天回医简、银雀山汉简、武威汉简等简牍典籍,节目更是采撷传统文化中对中国式现代化具有深远影响的思想理念、治理智慧,用以史为鉴的方式,向社会大众特别是青年观众讲述文化的薪火、历史的兴替,引领观众眺望未来,以古开今,在实现跨时空情感共鸣的同时,把握时代的价值坐标,增强开拓前进的勇气和力量。

重大考古发现发布形式的成功创新。近年来,中华大地上新的考古发现和新的研究成果不断涌现。《简牍探中华》主创团队创新考古重大发现的发布形式,拓宽学界与公众对话的渠道,每一期节目最后采用“重大发布”的形式将最新重要发现实时向社会公布,实现考古成果与历史研究成果的创造性转化和创新性发展,带领我们穿越时光长河,探寻中华文脉的奥秘。

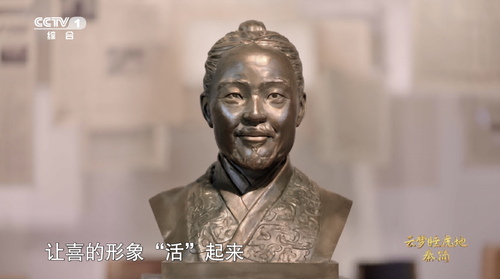

在云梦睡虎地秦简那期,研究人员采用3D打印形式首次复原云梦睡虎地秦墓主人的样貌。武汉大学陈伟教授团队整理的《睡虎地西汉简牍》第一卷《质日》也正式发布。这部迄今所见持续最久的汉代“日记”也为我们讲述出更多精彩的中国故事。悬泉汉简这期,甘肃简牍博物馆馆长朱建军公布,近年来悬泉置遗址发掘出土500多张纸张残片,时代从西汉至东汉初。其中10余张古纸留有字迹,部分内容是“细辛”“薰力”“付子”等中药名,结合古纸的折叠痕迹判断应为包药用纸。这些西汉古纸在工艺上已经可以应用于书写。悬泉古纸证明纸张早在西汉时期就已经出现,比东汉时期的蔡伦造纸还早约100年。张家山汉简这期,节目组实地探访荆州博物馆,王明钦馆长公布的2021年6月出土的王家嘴楚简中,可能包含“乐经”的内容。我们知道,“六经”之一的“乐经”早已失传。这一重要发现的公开发布,立即引发公众的广泛关注。天回医简这期,柳长华教授首次发布天回医简数据库的最新研究成果。天回医简数据库的建立,是医学简牍整理史上第一次以数字化的方式制作简文摹本,将让千年简牍“青春永驻”,使简牍研究更加具象可感。可以说,节目组对简牍相关考古重大发现的发布,在“增强历史信度,丰富历史内涵,活化历史场景”等各方面意义重大。

构建文化传承发展新范式。近期恰逢习近平总书记《在文化传承发展座谈会上的讲话》发表一周年。一年来,宣传思想文化各界以习近平文化思想为根本指针,守正创新、砥砺前行,在中华文明的突出特性、中华文明的历史底蕴、中华民族交往交流交融等各方面为建设中华民族现代文明贡献出更多智慧和力量。新时代新征程,我们相关从业者义不容辞的光荣使命,正是以传承弘扬中华优秀传统文化为宗旨,深入挖掘阐释甲骨、金文、简牍等古文字在中华文明乃至人类文明发展史上的重要作用,推动中华优秀传统文化由“传统”走向“现代”,在实践中认识和推动中华优秀传统文化实现创造性转化、创新性发展。

当下是研究、阐释中华优秀传统文化的最好时代。《简牍探中华》这一电视节目的创作,是引导国人特别是青少年认识、认同中华文明的积极实践。青年观众评论既有“引领我们认清中华文明的来路”也“被历史中普通人的故事感动”。“感谢这些伟大的‘小人物’,让我们得以在秦简的一笔一划里,摸索到中华文明起源的线索……”《简牍探中华》诠释出土简牍这一中华优秀传统文化的标志性物质与文化遗存,是阐释中华文明精神标识与文化精髓的有益尝试。它不仅仅以“实地探访+实景戏剧+文化访谈”进行大胆的内容创新,更以节目内容为媒介,促进简牍学从“冷门绝学”向“知识显学”转变,搭建起相关学术界与大众之间沟通交流的桥梁,为更好担负起新时代新的文化创作使命提供了文艺范本。

《简牍探中华》延续了中央广播电视总台深耕“何以文明”这个宏大主题、激活中华文化基因密码的路径,以主流媒体权威话语为依托,充分利用新理念、新业态、新模式,如同历史的信使,拨开时空迷雾,将古代中国景象生动地展现在世人面前,把历史智慧“简”述给大众,推动简牍文化焕发时代光彩。《简牍探中华》不仅体现着新时代宣传思想文化工作从业者助力中华优秀传统文化“活起来”“火起来”的文化担当,也是构建文化传承发展新范式的实际举措。

(本文系国家社科基金冷门绝学研究专项学者个人项目“出土文物与文献视野下的六博传统游戏研究”(22VJXG006)的阶段性成果)

(作者系中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心,“古文字与中华文明传承发展工程”协同攻关创新平台副研究员)

编辑:廖昕朔