首页>书画>画界杂志>2024年第三期

远望与近观间的人性本真

如果一幅画作的意义,是带给与它共处的人们一段时间乃至片刻的“出神”,那么当我们屏息静读孙震生的画,总能进入一种凝神冥想的状态。这样的感受源自画家对于生活的敏锐感知,对于某种具有永恒意义的生命情境的人性表达。正因如此,孙震生画作中常常显现出迷人的审美情愫和富有召唤结构的代入感。

作为国内富有影响力的青年工笔画家,孙震生画作中的工笔人物和重彩人物形象,既源自师从何家英先生对于传统工笔画法的深研,也有对于敦煌壁画色彩和日本岩彩画技法的借鉴,从而将壁画色彩的古朴深沉、岩彩画对于矿物质颜料与撞色技法的运用,融入传统绢本工笔人物画的风格趣味。他将视野投向塞外远方,几乎每年都赴新疆、西藏考察采风,在那里,他为一切美好的人与物着迷,一方面以儿童与少女作为表现对象,传递纯洁清新的善与美:组画《虫儿系列》(2011―2014)以近距离聚焦的视角凝视,将少数民族孩童和自然界的虫儿结合在一起,诉说着童年的乐趣和生命的希望;《新学期》(2011)描绘了一群新疆塔什库尔干地区的少女准备行装,即将踏上外地求学之路的情景,画面中红、黑色彩和谐,与人物面部神情传递出的对于未来的憧憬,升华了这一主题的叙事性;2009年创作的《回信》更以汶川地震后收到军用毛毯等救灾物资的藏族聚居区少年儿童给解放军叔叔写回信的情节,打动了无数观者,一举摘得第十一届全国美展中国画金奖。此外,他也将目光投向边疆民众的社会日常和不平凡的英雄事迹,如《受洗日》(2014)对于藏族男女老少众生相的描绘,以及不同人物神态的精细捕捉与刻画,赋予了这一日常场景以神圣崇高的情境;《雪地情》(2019)以新疆塔吉克族民兵护边员、共产党员拉齐尼·巴依卡解救队员的英勇事迹为题材,通过以特殊场景、人物姿态所形成的钻石形动势结构,有力再现了那惊心动魄、生死之间的一瞬,并将这一崇高的场景化为富有抒情画意的英雄赞歌。

孙震生笔下的少数民族人物形象,以某种精微具象表现的清整简括风格,借由民族服饰的华美、人物神情的灵动,一步步走进人物的内心。在这一层面上,他正是通过对于这些平凡而生动的情景的描绘,从朴素日常的生活中发现那些不寻常的闪光点,将那些可贵的细节拼合起来,从而触摸生活与人性的本真。

从大漠戈壁中的人家,到帕米尔高原上的族群,孙震生之所以心系远方,选择那些边疆、山区的人们作为表现对象,正是为了在保持一种“可贵的距离”的状态下,以近距离的观照和凝视,发掘人性深处的真实,并从中寻觅人性的微茫、宗教的静穆和时间的永恒。

霜—晨—月(国画)180×200cm 2015年/孙震生

于 洋 点《霜—晨—月》

背影的意象,无论是人、动物还是其他生灵万物,都会成为一种视觉的寓言。

在作品《霜—晨—月》中,画家以一种似乎触手可及的“追踪感”,将这一令人印象深刻的背影意象移到观者面前,让我们以第一人称视角跟随画中人的脚步踯躅行路。在画面中,一个赶着牦牛队行夜路的藏族男子,踏着厚厚的积雪,在寒夜中向着黎明的曙光前行。虽然步履艰难、疲惫、孤独,但在远方天际希望的召唤下,他没有表现出任何犹豫和困顿,坚定地迈向前方。作为一幅大场景的叙事性画作,画面表现的都是背影,无论对于人还是牦牛,作者有意识地屏蔽了面部表情这一传达情感的直接媒介,而只借由对于月色下茫茫雪域的描绘和夜色环境的渲染,来烘托“霜”“晨”“月”的主题。对于这幅画,孙震生曾自言:“表面看画的是藏族同胞,其实画的是我自己。在求学和创作的道路上,我一直在努力前行,有汗水、有疲惫、有痛苦、有挣扎,但是我从没有迷失方向,我一直在朝着理想而努力。”可以说,这幅画已经远远超出民族风情的范畴,而成为画家多年来在艺术之路上克服万难、执着探索的精神自画像。

慕士塔格之灵(国画)120×180cm 2020年/孙震生

于 洋 点《慕士塔格之灵》

作为昆仑山高峰之一,慕士塔格山的峰顶常年积雪形成冰川,其名“慕士塔格”源于维吾尔语,意为“冰山”。相传慕士塔格峰上住着一位冰山公主,与住在对面乔戈里峰上的雪山王子热恋,天王知道后很不悦,用神棍劈开了这两座相连的山峰,拆散了冰山公主和雪山王子。冰山公主日夜思念雪山王子,眼泪不停地涌出,最终凝铸为道道冰川。慕士塔格山巍峨庄严、纯净高洁,亦由此被塔吉克族青年男女看作纯洁爱情的象征。

在《慕士塔格之灵》这幅作品中,画家的灵感正来自这个美丽的传说。画面以一位坐姿的塔吉克少女作为中心形象,白色背景象征着雪山的纯洁,白鹰的双翅与少女的身形相交叠,也以双关式的图像语言,将少女与冰山公主的神话传说叠合在一起。微茫而轻盈,凝重却美好,作品赋予这一美好传说以一个现代生活形象的注解—在这里,神话与现实、古与今、神与人、瞬间与永恒,都奇妙地纽系在同一个画面空间中。

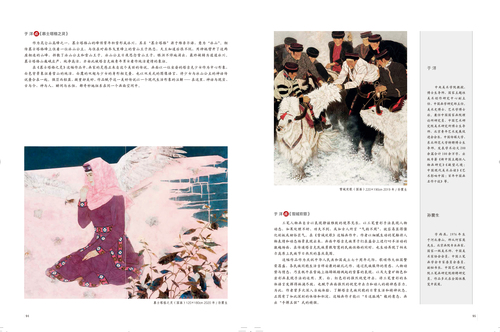

雪域欢歌(国画)220×190cm 2019年/孙震生

于 洋 点《雪域欢歌》

工笔人物画自古以表现静谧雅致的境界见长,以工笔重彩手法表现人物动态,如果处理不好、功夫不到,或如古人所言“气韵不周”,就容易显得僵化刻板或甜俗匠气。在《雪域欢歌》这幅画作中,作者以细腻生动的笔触将人物表情和动态场景表现出来,画面中塔吉克族男子们在盛会上进行叼羊活动的激越场面,在传递塔吉克民族勇敢智慧的民族性格的同时,也生动再现了帕米尔高原上民族节日热烈的喜庆氛围。

这幅作品作为庆祝中华人民共和国成立七十周年之际,歌颂伟大祖国繁荣昌盛、各民族同胞生活吉祥安康的献礼之作,通过民族服饰的质感、人物动势与情态,乃至牦牛在雪地上扬蹄踩踏溅起的雪雾的表现,以及大量矿物色和岩彩画表现手法的运用,黑、白、红色彩的强烈视觉冲击,将工笔重彩的本体语言发挥得淋漓尽致,也赋予画面强烈的视觉冲击力和动人的精神感召力。为此,作者曾多次深入当地体验、了解塔吉克族同胞的日常生活和精神状态。正因有了如此深刻的体悟和积淀,这幅画作才能以“目送孤鸿”般的意态,画出“手挥五弦”式的精微。

于 洋

中央美术学院教授、博士生导师,国家主题性美术创作研究中心副主任、中国画学研究部主任。美术史博士、艺术学博士后。兼任中国国家画院理论所研究员、中国艺术研究院美术研究所博士生导师,北京青年艺术发展促进会会长,中国传媒大学、东北师范大学特聘博士生导师。发表学术论文200 余篇合计100余万字,出版专著《新中国主题性人物画研究》《凝望之境:中国现代美术品读》《艺术影响中国:百年中国画名作十谈》等。

孙震生

字雨辰,1976年生于河北唐山。师从何家英先生。北京画院专业画家,国家一级美术师,中国美术家协会会员,中国工笔画学会专家委员会委员、副秘书长,中国艺术研究院工笔画研究院特聘研究员。作品多次在全国性展览中获奖。

责任编辑:杨文军

编辑:画界 邢志敏