首页>书画>画界杂志>2024年第三期

永恒瞬间——读高毅水墨写生人物

相 遇

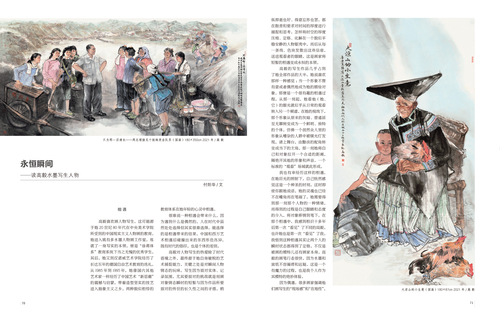

高毅喜欢画人物写生,这可能源于她20世纪80年代在中央美术学院所受到的中国现实主义人物画的教育。她进入姚有多水墨人物画工作室,练就了一身写实的本领,曾是“徐蒋体系”教育系统下当之无愧的优秀学生。其后,她又到汉诺威艺术学院经历了长达五年的德国自由艺术教育的洗礼。从1985年到1995年,她像国内其他艺术家一样经历了中国艺术“新思潮”的震撼与启蒙,带着造型坚实的技艺进入抽象主义之乡,两种貌似相悖的教育体系在她年轻的心灵中相遇。

很难说一种相遇会带来什么,因为遇到什么是偶然的,人在时代中虽然处处选择但其实很难选择。能选择的是相遇带来的结果,中国和西方艺术相遇后碰撞出来的东西形色各异,既有时代的烙印,也是个体的差别。

高毅对人物写生的热爱除了时代语境之外,最终源于她自身敏锐的艺术捕捉能力,关键之处是对瞬间人物情态的玩味。写生因为面对实体、记录氛围,尤其要面对的挑战就是刻画对象情态瞬时的短暂与因为作品所要面对的传世的长久性之间的矛盾,稍纵即逝也好、得意忘形也罢,都在指责和要求对时间的厚度进行捕捉和思考。怎样将时空的厚度压缩、定格、化解在一个貌似平稳安静的人物躯壳中,而后从每一条线、色块发散出这些信息,送进观看者的眼睛,这是画家将短暂的相遇变成永恒的本领。

只为那一舀清水——周总理接见十姐妹突击队员(国画)180×350cm 2021年 /高 毅

高毅的写生作品几乎占到了她全部作品的大半。她说喜欢那样一种感觉:当一个形象不管有意或者偶然地成为她的描绘对象,那便是一个很有趣的相遇过程。从那一刻起,她看他(她、它)的眼光就似乎从日常的观看转入另一个频道,在她的视线下,那个形象从原来的灰暗、普通甚至无聊转变成为一个鲜明、独特的个体,仿佛一个泯然众人里的形象从嘈杂的人群中被镁光灯发现,请上舞台,由黯淡的配角转变成当下的主角。那一刻她将自己和对象拉开一个合适的距离,隔绝开其他的形象和声音,一个标准的“观看”场域就此形成。

我也有幸经历这样的相遇,在她目光的照射下,自己恍然感觉这是一个神圣的时刻。这时即使你跟她说话,她的灵魂也已经不在嘴角而在笔端了。她需要得到那一刻那个人物的一种情绪,而得到的过程是自己眼睛和态度的介入,将对象移情到笔下。在那个相遇中,我感到相识十多年后第一次“看见”了不同的高毅,也许她也是第一次“看见”了我,我悟到这种相遇其实让两个人的瞬时状态都得到了定格,不仅是被画的模特儿还有画家本身。高毅的画笔行走很快,因为水墨和宣纸不容凝滞和迟疑,这是一个有魔力的过程,也是我个人作为其模特的绝妙体验。

大凉山的小生意(国画)180×87cm 2021年 /高 毅

因为偶遇,很多画家强调他们画写生的“现场感”和“在地性”,我觉得这样理解高毅的人物写生就浅了,也是不准确的。她从不刻意将一个写生人物置于偶然的场景,她甚至不愿意多画那个人物当时的场景,她的关注点集中在人的身上,不需要场景的“衬托”和附属,她痴迷于表达出那个人的面貌特征,那个人反映给她的情绪,不是掌控对象、掌控现场,而是投入自己,她并没有做这次相遇的导演。

写生就是相遇的一种,写生之初是寻觅,目的地是选择的,遇到的人和物是偶然的,即使人物是相识的,那种写生态度的介入也将之陌生化了。陌生,让模特与画家互为镜像,看到曾经熟悉的东西和不同的自己。

杂技之乡(国画)230×460cm 2022年 /高 毅

片 段

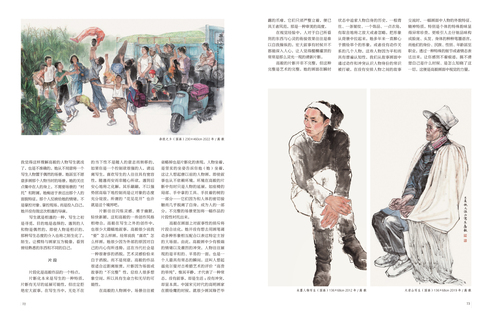

片段化是高毅作品的一个特点。

片断化本来是写生的一种特质,片断有无尽的延展可能性,但注定拒绝宏大叙事。在写生当中,无处不在的当下性不是随人的意志而转移的,如果你是一个控制欲很强的人,请远离写生。喜欢写生的人往往具有宽容性,随遇而安而非随心所欲。遇到后安心地将之化解,其乐融融,不以强势居高临下地控制而是让对象的态度充分绽放,所谓的“花见花开”也许就是这个境界吧。

片断往往闪烁灵感、勇于幽默,轻快新颖,这和高毅的一些创作风格相吻合。高毅在写生之外的创作中,也很少大篇幅地叙事。高毅很少说我“要”怎么样画,经常说我“喜欢”怎么样画,她很少因为外部的原因对自己的内心有所违拗,这在当代社会是一种很奢侈的洒脱。艺术灵感恰恰来自于洒脱,而不是刻意。高毅的作品很适合近距离细赏,片断因为场面或故事的“不完整”性,总给人很多想象空间,所以具有生命力和无尽的可能性。

水墨人物写生(国画)136×68cm 2012年 /高 毅

在高毅的人物画中,场景往往被省略掉也是片断化的表现。人物坐着,是坚实的坐姿告诉你他(她)坐着,这让人想起唐以前的人物画,即使叙事也从不依赖环境。环境在高毅的片断中有时只是人物的延展,如座椅的局部、手中拿的工具、手扶着的树的一部分……它们因为和人体的密切接触而几乎脱离了自身,成为人的一部分,不完整的场景更加将一幅作品的片段性衬托出来。

高毅在画面上对叙事性的排斥将片段合法化。她并没有想去用画笔调动多种形象相互配合以表达特定主旨的大场面,由此,高毅画中少有极端的情绪以及激烈的冲突,人物往往展现的是平和的、平易的一面,也是一个人最具有常态的瞬间。这叫人想起温克尔曼对古希腊艺术的评价“高贵的单纯”,惟其平静,才代表了一种常态,没有叙事,却是生活;没有冲突,却显本真。中国宋元时代的高明画家在描绘鹰的时候,就很少画其锋芒毕露的爪喙,它们只须严整立着,便已具王者风范,那是一种审美的高度。

大凉山写生(国画)136×68cm 2019年 /高 毅

在视觉经验中,人对于自己所看到的东西与心灵的衔接效果往往是难以自我操纵的。宏大叙事有时候并不都能深入人心,让人觉得醍醐灌顶的常常是那么灵光一现的清新片断。

高毅的片断并非不完整,但这种完整是艺术的完整。她的画面在瞬时状态中追索人物自身的历史,一根青丝、一条皱纹、一个饰品、一点衣角,有取舍地将之放大或者忽略,把形象从背景中拉起来。她多年来一直醉心于描绘单个的形象,或者没有动作关系的几个人物,这些人物因为平和而具有普遍认知性,我们从故事画面中通过动作和冲突认识人物身份的常识被打破,在没有安排人物之间的故事交流时,一幅画面中人物的外貌特征、精神特质,特别是个体的特殊韵味显得异常珍贵,更吸引人去仔细品味构成脸庞、头发、身体的种种笔墨语言。而他们的身份、民族、性别、年龄甚至职业,透过一种特殊的细节或者情态表达出来,让你感到不着痕迹,搞不清楚自己是什么时候、是怎么知晓了这一切。这便是高毅画面中视觉的力量。

水墨人物写生(国画)180×96cm 2015年 /高 毅

意 态

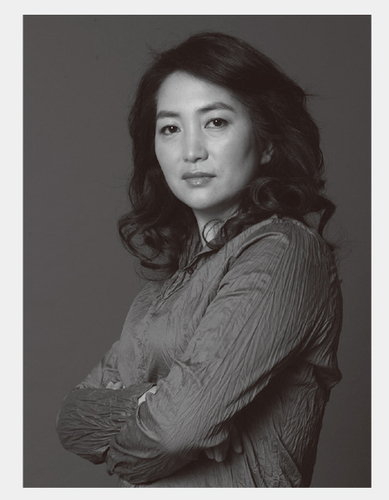

高毅美貌矜持,洋溢着东方之美,在汉诺威的街头,经常享受到德国绅士对陌生美女表示敬意的脱帽礼;她刻苦坚韧,在80年代经常化妆成男生到北京动物园附近的荒郊野外写生。作为画家、作为两个孩子的母亲,作为研究生导师,作为人民大学哲学院的美学博士……,高毅在各种身份之间体味,不同的身份以不同的相遇为开始,而她以宽厚的态度将它们搅拌,这些经历和体验在绘画中流淌。

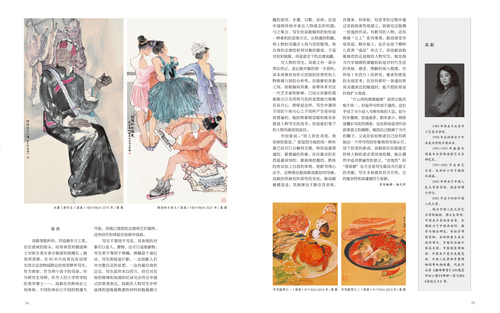

写生不等同于写实,其表现的对象可以是人、景物,也可以是抽象物。写生更不等同于画稿,画稿是个速记法,写生即使是片断,一边掐断人们对完整自足的妄想,一边有着自身的自足。写生虽然来自西方,但它对在场的情绪和氛围的纪录完全符合中国式的审美表达。高毅在人物写生中所选择的是她最熟悉的材料和她最感兴趣的语言,水墨、勾勒、没骨,这是中国画传统中表达人物意态的利器。与之契合,写生给高毅提供的恰恰是一种柔和的思维方式,从相遇到相融,将人物的灵魂注入线与色的躯壳,将自身的态度投射到对象的眼底,不是对抗和驯服,而是意念下的态度流露。

候场的女孩儿(国画)180×96cm 2021年 /高 毅

对人物的写生,其意义有一部分类似传记,是记载对象的第一手资料,其本身便具有形式层面的欣赏性和人物格调方面的分析性。在抽象和具象之间,高毅偏向具象。徐蒋体系对这一代艺术家的影响,已经让具象的观察能力以及用线与色的造型能力根植在其内心。即使是这样,写生中遇到不同的个体内心之不同所产生差异是很普遍的,她的师辈周思聪和姚有多都是人物写生的高手,但是他们笔下的人物风格差别甚巨。

毕加索说:“别人到处寻觅,我却俯拾皆是。”那是因为他把每一种形象已经可以分解到无数,特别是最普通的、最普遍的形象,往往蕴含的东西是最深刻的、最值得挖掘的。熟练的技法加上自我的体悟,使默写得心应手,这种做法据高毅说就如同导演。高毅的风格有阶段性的变化,她说跟着感觉走,风格便会不断在有训练、有继承、有体验、有思考的过程中通过实践探索性地建立。我曾见过她偶一放逸的作品,有默写的人物,还有佛像“云上”系列等等,据说很受市场欢迎。换作他人,也许会放下模特儿直奔“逸品”而去了,而高毅说她最喜欢的还是她的人物写生。她觉得当代中国画的课题恰恰是对时代生活的体验、感受、理解的深入程度,对传统(东西方)的研究、继承和借鉴的全面思考。在没有修好一条通向更深灵魂表达的隧道时,她不想轻易盲目地扩大地盘。

年货插图之一(国画)41×32cm 2013年 /高 毅

“什么样的画都能画”虽然让她风格不单一,但是符号性却不强烈,这似乎成了当今进入书画市场的大忌。如今的水墨画,放逸者多,据实者少。即使是擅长写实的画家,也在拼命追寻作品叙事意义的阐释,唯恐自己脱离了当代的圈子,又或在纷纷焦虑自己没有研制出一个符号性的形象得到市场认可,创下拍卖的新高。高毅依旧在揣度怎样将人物的意态更深地挖掘,她从偶然中追寻普遍性的意义,“在地性”和“现场感”也不全是写生最具当代意义的贡献,写生本身就具有当代性,它的复杂性和深邃感历久弥新。

年货插图之二(国画)41×32cm 2013年 /高 毅

高 毅

1984年毕业于北京市工艺美术学校。

1990年本科毕业于中央美术学院中国画系。

1991-1995年德国汉诺威专业学院造型艺术系研究生。

1995-2001年自由艺术家,生活和工作于德国汉诺威。

2005年毕业于中国人民大学哲学院,获哲学博士学位。

2001年至今任职中国人民大学。

现为中国人民大学艺术学院教授、博士生导师,中国美术家协会会员。长期致力于中国画创作、教学与理论研究,承担多项国家级、省部级重点美术创作项目,多幅作品被中国美术馆、中国国家博物馆、中国共产党历史展览馆、中国人民革命军事博物馆等机构收藏。代表作品有《巅峰舞雪》《玫瑰花田话小康》《两弹一星元勋》《杂技之乡》等。

责任编辑:杨文军

编辑:画界 邢志敏