首页>书画>画界杂志>2024年第三期

绚烂之后——读陈翔的山水画

陈翔的画,总让人有一种亦是亦非的感觉。眼前看到的应该就是青绿,但是,就是和概念中的青绿对不上。因为,陈翔的这些山水画,乍一看,显然是青绿山水的模样;细一看,又无不是典型的青绿山水品格;但一回味,就不尽然了。也许正是这种亦是亦非、若即若离,令人兴味盎然。让人兴味盎然的原由,简单地说也就是以绚烂的青绿手段,营造出清雅的意趣;但是,要做到这一点,就不是那么简单了。这里要完成的是一个技法上的“离”与审美上的“合”的艰辛过程。所谓技法上的“离”,就是要和原本意义上的青绿技法拉开距离,说直白了就是要能够从青绿本色技法中走出来。这就意味着画家首先必须入乎其内,才能出乎其外。否则,“离”在逻辑上就不通了。遗憾的是陈翔没有把他如何进入的那段过程拿出来,所以,就有点突兀了。这是因为陈翔对中国画史有着精深研究的缘故。我们可以从早年陈翔主笔的上海电视台《诗与画》栏目中领略到他的风采,也可以从上海书画出版社的《书与画》中体会他的严谨。作为大众传媒的主笔,需要的是浅出;作为专业杂志的编辑,需要的是深入。因此,用“出入其间”来概括这十数年间陈翔对中国绘画史的熟悉与研究,是十分准确而妥帖的。在中国画的领域中,我是坚信眼高者手必不凡的。由眼界心识而陶冶得来的历史涵养,加上他复旦大学中文系出身的文学修养,有了这样的资本,来应对画面,自然是宽绰有余的。因此,我们不必知道陈翔是如何入乎其内的,这其实并不重要,历史上和现实中所有画家进入其中的方法和途径大致都是相同的,重要的是他如何出乎其外?亦即如何踞于青绿而又不为青绿所拘?这才是真正让人兴味盎然的地方。

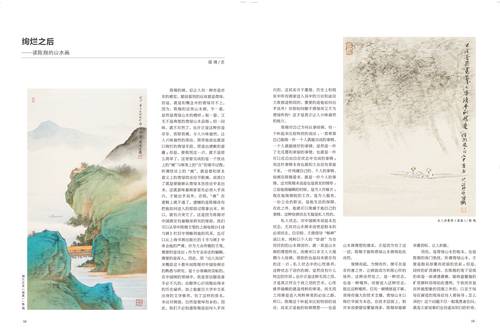

烟江泛舟(国画)/陈 翔

陈翔对自己为何从事绘画,有一个听起来比较特别的说法:一直希望自己能做一件一个人就能完成的事情。一个人就能做好的事情,显然是一件了无瓜葛和牵制的事情,也就是一件可以在自由自在状态中完成的事情;而这件事情本身也就和大众没有直接干系,一件纯属自己的、个人的事情。绘画在陈翔看来,就是一件个人的事情。这对陈翔来说是也是真实的情形:之前他做编辑的时候,是为人作嫁衣;现在他做画院的工作,是为人服务。一份公众的职业,是他生活的保障,在此之外,他就可以做属于他自己的事情。这种绘画状态无疑是私人性的。

古人诗意图(国画)/陈 翔

私人状态,对中国画来说是本色状态,尤其对山水画来说更是根本的必须状态。自宗炳、王微倡导“畅神”说以来,纯粹以个人的“卧游”为功用目的的山水画创作,就一直是山水画的理想所在。而唐宋以来文人大规模介入绘画,借助的也是向来就存有的这一点:私人状态中的心性修养。这种状态下创作的画,显然没有什么特定的作用;也许正是这种无用之用,才是真正符合个我之用的艺术。心性修养端赖的就是纯粹的审美,而无用之用便是进入纯粹审美的必由之路。所以,陈翔这个听起来比较特别的说法,其实正是他的绘画理想—也是山水画理想的落实。正是因为有了这一层,陈翔才能将青绿山水画得如此淡然。

秋风图(国画)/陈 翔

缘情而起,为情而作,便可在是非利害之外,让画面成为坦陈心怀的场所。这种淡然处之,是一种状态,也是一种境界。而要进入这种状态,抵达这种境界,仅凭一厢情愿是不够,须得有强大的技术支撑。青绿山水以绚烂华丽为本色,在技术层面上,相对来说要错综繁复得多。陈翔却能够举重若轻,让人折服。

用色,是青绿山水的根本,也是陈翔的独门绝技。所谓青绿山水,主要是指其厚重而浓丽的色彩;但是,同样的矿质颜料,在陈翔的笔下呈现的却是一派清透澹雅。能将遮覆强的矿质颜料用得如此透明,于我而言是在所能想象的范围之外的。以至于每每在展览的现场总有人要探寻:怎么弄的?这个问题不仅一般观赏者在问,就连大家前辈们也有逼其坦白的好奇。自然,陈翔的回答是不能让人们满意的。这倒不是陈翔故意要保密他的独门功夫,实在是他无法让人们满意;因为,我见过他画,他就是这样画的,和寻常画家的设色方法并没有不同的地方,当然也就没有什么“秘笈”可以宣示。我也相信大家并不是认定他有什么绝技在手,只是对他的画面效果表示惊奇罢了。事实上,我们不得不承认色彩感是一个人的天赋。因为,同一种色彩,用到什么程度,是关键,也是根本。而这个“度”的把握,是没有显在的标准可以利用的;更何况是要经过反复渲染的过程。

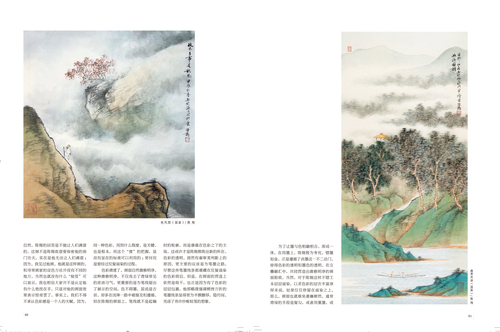

幽溪舟语(国画)/陈 翔

色彩清透了,画面自然澹雅明净。这种澹雅明净,不仅洗去了青绿常见的浓浊习气,更重要的是为笔线留出了展示的空间。色不碍墨,虽说是古训,却多在浅绛一路中被提及和遵循。但在陈翔的画面上,笔线就不是起稿时的轮廓,而是潜蕴在色彩之下的主角。这或许才是陈翔推陈出新的所在。色彩的透明,固然有着审美判断上的原因,更主要的应该是为笔墨让路。尽管这些笔墨线条都潜藏在反复渲染的色彩背后,但是,在画面的营造上依然是骨干。也正是因为有了色彩的层层包裹,他那略微强调顿挫方折的笔墨线条显得更为丰腴醇厚。隐约间,凭添了些许纱帐轻笼的想象。

秋溪亭话(国画)/陈 翔

为了让墨与色相融相合,浑成一体,在用墨上,陈翔极为考究,惜墨如金。正是遵循了淡墨这一不二法门,使得色彩的透明和墨色的透明,在交叠融汇中,共同营造出澹雅明净的画面韵致。当然,对于陈翔这样不惜工本层层渲染,以求色彩的层次丰富淳厚来说,如果仅仅停留在渲染之上,那么,画面也就难免萎靡颓然。通常青绿的手段是复勾,或者用重墨,或者用金粉,外加重色点苔,以此来点提画面的精神。对此,陈翔没有沿用青绿的这一成法,而是依照用色如用墨的法则,或者直接用色彩点、皴。这一手段直接改变了青绿山水往往多以硬边形象出现的状态,不仅使书写性用笔的表现力得到了充分的体现,而且增强了画面的整体感和统一性。

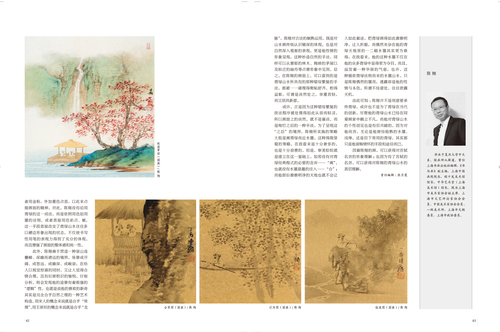

会贤图(国画)/陈 翔

此外,陈翔善于营造一种崇山连叠嶂、深幽而清远的境界。场景或开阔、或悠远、或幽深、或峻崇,在给人以视觉惊喜的同时,又让人觉得合情合理,且有似曾相识的愉悦。仔细分析,则会发现他的造景有着极强的“逻辑”性。也就是说他的景致的新奇其实是完全合乎自然之理的一种艺术构造,用宋人的概念来说就是合乎“常理”,用王原祁的概念来说就是合乎“龙脉”。陈翔对古法的娴熟运用,既是对山水画传统认识精深的体现,也是对自然深入观察的表现,更是他性情的形象呈现。这种妙造自然的手法,同样可以从葱郁的林木、掩映的茅屋以及轻泛的扁舟等点景形象中见到。总之,在陈翔的画面上,可以看到的是青绿山水所具有的那种错综繁复的手法,都被一一调理得熨帖舒齐,相得益彰。可谓是淡然处之,举重若轻,而又别具新意。

泛舟图(国画)/陈 翔

或许,正是因为这种错综繁复的技法程序被处理得如此从容而轻灵,所以画面上的淡然,就不是寡淡,而是绚烂之后的一种平淡。为了呈现这“之后”的境界,陈翔所实施的策略大抵是离青绿而近水墨。这种得陇望蜀的策略,在我看来是十分奢侈的,也是十分浪费的,但是,审美恰恰就是建立在这一基础上。如若没有对青绿经典程式的必要的舍弃—“离”,也就没有水墨意趣的注入—“合”;而他那份澹雅明净的天地也就不会让人如此着迷。把青绿画得如此澹雅明净,让人折服,而偶然夹杂在他的青绿天地里的一二幅水墨其实更为难得。在我看来,他的这种水墨不仅在他的众多青绿中显得更为夺目,而且,溢发着一种华丽的气息。也许,这种循依青绿法则而来的水墨山水,只是陈翔偶然的墨戏,透露却是他的性情与本色。所谓不经意处,往往泄露天机。

临流图(国画)/陈 翔

由此可知:陈翔并不是刻意要承传青绿,或许也不是为了青绿在当代的创新,尽管他的青绿山水已经在同辈画家中鹤立不凡,而他对青绿山水的个性创见也是有目共睹的,因为对他而言,无论是他曾经稔熟的水墨、浅绛,还是目下常用的青绿,其实都只是他宣畅情怀的手段和途径而已。

因着陈翔的画,可以获得对苏轼名言的形象理解;也因为有了苏轼的名言,可以获得对陈翔的青绿山水的真切理解。

陈 翔

毕业于复旦大学中文系。国画师从薛邃。曾任上海书画出版社编辑,《书与画》副主编,上海中国画院院长,程十发美术馆馆长,中华艺术宫(上海美术馆)馆长。现为上海市美术家协会副主席,上海市文艺评论家协会会员,中国美术家协会会员,一级美术师,上海市文联委员,上海市政协委员。

责任编辑:张月霞

编辑:画界 邢志敏