首页>书画>画界杂志>2024年第三期

生态自然的礼赞——常朝晖的青绿山水画

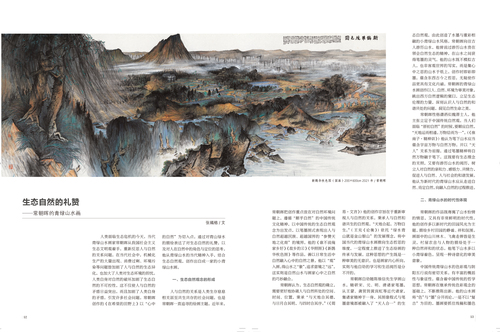

新鹊华秋色图(国画)200×600cm 2021年 /常朝晖

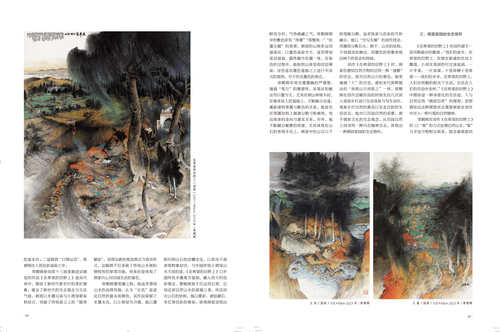

人类面临生态危机的今天,当代青绿山水画家常朝晖从我国社会主义生态文明观着手,重新反思人与自然的关系问题。在当代社会中,机械化生产的大量出现、消费过剩、环境污染等问题皆加剧了人与自然的生态异化,也加大了人类对生态环境的担忧。人类自身对自然的破坏加剧了生态自然的不可控性,这不仅使人与自然的矛盾日益突出,而且加剧了人类自身的矛盾,引发许多社会问题。常朝晖创作的《在希望的田野上》以“心中的自然”为切入点,通过对青山绿水的描绘表达了对生态自然的礼赞,以及对人在自然中的角色与定位的思考。他从青绿山水的当代精神入手,结合生态自然观,创作出自成一家的小青绿山水画。

在希望的田野上(国画)220×180cm 2019年 /常朝晖

一、 生态自然观念的形成

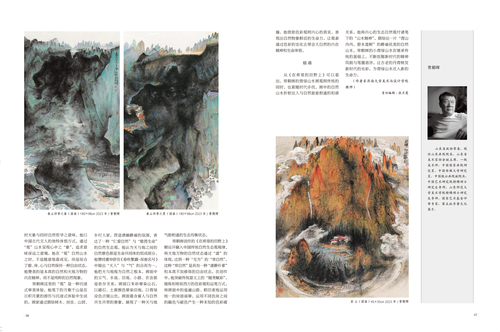

人与自然的关系是人类生存息息相关甚至共生共存的社会问题,也是常朝晖一直追寻的绘画主题。近年来,常朝晖把创作重点放在对自然环境问题上,遵循“顺乎自然”的中国传统文化精神,以中国传统的生态自然观念为出发点,以笔墨图式表现出人与自然超越民族、超越国界的“参赞天地之化育”的境界。他的《谁不说俺家乡好》《故乡的云》《华照图》《新鹊华秋色图》等作品,善以日常生活中自然融入心中的自然之景,他以“观”入画,得山水之“象”,追求意境之“远”。这实则是自然山水与画家心中之自然的巧妙融合。

常朝晖认为,生态自然观的确立,需要更好地协调人与自然所处的空间、时间、位置,秉承“与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序。”(《周易·文言》)他的创作宗旨在于重新审视人与自然的关系,秉承人与自然和谐共生的自然观,“天地合起,万物自生。”(王充《论衡》)依托“绿水青山就是金山银山”的发展理念,将中国当代的青绿山水画推向生态哲思的维度,一定程度上推进了生态绘画的传承与发展。这种思想的产生既是一种审美的无意识,也是画家内心所向,实则与他自幼的学习和生活阅历是分不开的。

立 秋(国画)105×69cm 2023年 /常朝晖

常朝晖自幼随陈维信先生学画山水,精研宋、元、明、清诸家笔墨,从王蒙、龚贤到黄宾虹等近代诸家,集诸家精神于一身,其图像程式与笔墨意境都被融入了“天人合一”的生态自然观,由此创造了水墨与重彩相融的小青绿山水风格。常朝晖向往古人游历山水,他曾说过游历山水贵在领会自然生态的精神,在山水之间获得笔墨的灵气。他的山水既不模拟古人,也非客观世界的写实,而是集心中之思的山水于纸上。创作时即彩即墨,蕴含东西古今之哲思,无疑使作品更具有文化内涵。常朝晖的青绿山水画创作以人、自然、环境为审美对象,跳出西方自然逻辑的窠臼,立足生态伦理的力量,深刻认识人与自然的和谐共处的问题,洞见自然生命之美。

常朝晖性格潇洒似魏晋士人,他主张立足于中国传统自然观,当人们面临“原初自然”的时候,要顺应自然,“天地运而相通,万物总而为一”。(《淮南子·精神训》)他认为笔下山水应当蕴含宇宙万物与自然万物,并以“天人”关系为前提,通过笔墨精神将自然万物融于笔下。这既要有生态理念的关照,又要有游历山水的阅历,树立人对自然的亲和力、感悟力、共情力,促进人与自然、人与社会的和谐发展。他认为新时代的青绿山水应从走进自然、肯定自然,向融入自然的过程推进。

大 暑(国画)105×69cm 2023年 /常朝晖

二、 青绿山水的时代性体现

常朝晖的作品既寄寓了山水怡情的情思,又具有非常鲜明的时代性。他的创作多以新时代的田园风光为主题,描绘乡村田园的静谧、祥和氛围。画面中的山川林木、飞禽走兽皆是生灵,村屋农舍与人物的描绘处于一种自然祥和的状态。他笔下山水多以小青绿着色,呈现一种诗意化的审美意象。

中国传统青绿山水的色彩观与阴阳五行说有密切关系,有丰富的概括性与象征性,蕴含着中国传统的哲学思想。常朝晖在继承传统色彩观念的基础上,不断推陈出新。他的山水画将“色”与“墨”分开而论,一是不以“复古”为目的,墨画要抓住线稿和墨色的基本功;二是提倡“以情运色”,将感情注入到色彩渲染之中。

常朝晖参加第十三届美展进京展览的作品《在希望的田野上》是其代表作,描绘了新时代新农村的美好景象,蕴含了新时代的生态观念与文化气息。画面以水墨勾染与小青绿晕染相结合,突破了传统意义上的“随类赋彩”,呈现出新的视觉图式与语言形式。这幅画不仅承载了传统山水画怡情悦性的审美功能,更多的是体现了画家内心对田园生活的眷恋。

泰山四季之春(国画)180×98cm 2023年 /常朝晖

常朝晖重笔墨之韵,他追求青绿山水的尚简风格,认为“玄色”是造化自然的最本质颜色,其作品保留了水墨本色,以小青绿为点缀。他以墨韵归纳山石的层叠变化,以浓淡干湿表现物象层次。与中国传统小青绿山水不同的是,《在希望的田野上》以中国传统水墨观为基础,融入西方的色彩理念。整幅画面不仅运用石青、石绿还原自然山水的意境之美,而且结合山石的结构,施以重彩,诸如赭石、朱红等色彩的晕染,使得画面呈现出鲜亮夺目、气势磅礴之气。常朝晖画中的敷色多有“厚重”“浑整统一”“色墨交融”的效果。画面的山树多运用湿染法,以墨色渲染为主,遂用青绿逐层渲染,最终融为色墨一体。在染色的过程中,他按照山体结构层层晕染,设色是在墨色基础之上进行平涂式的装饰,并不伤及墨色的表达。

常朝晖非常注重墨稿的严谨度,强调“笔力”的重要性。其笔法和皴法均以墨为主,尤其在画山林树木时,在继承前人的基础上,不断融合变通,重新建构笔墨与敷色的关系。他首先在笔墨结构上强调勾勒与轮廓线,突出线条的走向与虚实关系。另外,他不断融合皴擦的厚度,尤其体现在山石的表现手法上。画面中的山石以干枯笔略勾勒,追求线条与色彩的巧妙融合。他以“空勾无皴”的创作技法,用墨线勾勒石头、树干、山峦的结构,不刻意添加皴法,用墨色的厚重表现出树干的苍老和厚润。

创作《在希望的田野上》时,画家在感知自然万物时达到一种“虚静”的状态。面对自然山川的景色,他更强调“人”的自觉。诸如宋代郭熙提出的“身即山川而取之”一样,常朝晖在创作这幅作品的时候先后几次深入美丽乡村进行生活体验与写生创作,观察乡村自然的景色以及老百姓的生活状态。他对以田园自然的讴歌,源于儒家文化的生态观念,从田园自然之间寻找一种内在精神生态,体现出一种栖居家园的生态情怀。

泰山四季之夏(国画)180×98cm 2023年 /常朝晖

三、 栖居家园的生态情怀

《在希望的田野上》的创作源于一首耳熟能详的歌曲:“我们的家乡,在希望的田野上,炊烟在新建的住房上飘荡,小河在美丽的村庄庞流淌,一片冬麦,一片高粱,十里荷塘十里果香……我们的未来,在希望的田野上,人们在明媚的阳光下生活,生活在人们的劳动中变样。”《在希望的田野上》中描绘是一种诗意化的生活是,人与自然达到“栖居自然”的理想。若想描绘出这种理想状态需要画家在创作中注入一种内观的自然精神。

常朝晖在创作《在希望的田野上》时,以“观”的方式处理自然山水,“观”与宇宙万物相互联系,隐含着观察四时天象与四时自然哲学之意味。他以中国古代文人的独特体悟方式,通过“观”山水呈现心中之“象”,追求意味深远之意境。他在“观”自然山水之时,不是随意地看或见,而是综合了眼、身、心与自然保持一种自由状态。他赞美的是本真的自然和天地万物的内在精神,而不是纯粹的自然现象。

家 山(国画)45×35cm 2023年 /常朝晖

常朝晖这里的“观”是一种沉浸式审美体验,他笔下的万壑千山是在日积月累的游历与沉浸式体验中生成的。画家通过描绘树木、房舍、山居、乡村人家,营造清幽静谧的氛围,表达了一种“仁爱自然”与“敬畏生命”的自然生态观。他认为天与地之间的自然景色都是生命共同体的组成部分。他赞同董仲舒在《春秋繁露·深察名号》中提出“天人”与“气”的合而为一。他把天与地视为自然之根本,画面中的云气、水流、田地、小路、农舍都是依存关系。画面以朱砂晕染山石,以赭石、土黄颜色晕染田地,以青绿设色点缀山峦,画面蕴含着人与自然共生共荣的景象,展现了一种天与地气韵相通的生态均衡状态。

常朝晖创作的《在希望的田野上》顺应并融入中国传统自然生态观规律,将天地万物的自然状态通过“道”的体现,达到一种“无为”的“常自然”。这种“常自然”是具有一种“虚静朴素”和本真不加修饰的自由状态。在创作中,他突破传统意义上的“随类赋彩”,提炼和吸收西方的色彩观和运笔方式,将画面中的迤逦山路、稻田麦地运用统一的块面渲晕,运用不同色块之间的融色与破色产生一种未知的色彩碰撞。他借助色彩观照内心的真实,表现出自然物象鲜活的生命力,让观者通过色彩的变化去领会大自然的内在精神和生命体悟。

结 语

从《在希望的田野上》可以看出,常朝晖的青绿山水画观照传统的同时,也紧随时代步伐,画中的自然山水折射出人与自然息息相通的和谐关系,他将内心的生态自然观付诸笔下的“山水精神”,描绘出一片“青山冉冉,碧水澄鲜”的静谧优美的自然山水。常朝晖的小青绿山水在继承传统的基础上,不断挖掘新时代的精神风貌与笔墨语言,让古老的丹青焕发新时代的光彩,为青绿山水注入新的生命力。

(作者系济南大学美术与设计学院教师)

常朝晖

山东省政协常委,现任山东画院院长,山东省美术家协会副主席,一级美术师,中国国家画院研究员,中国传媒大学研究员,中国致公画院副院长,中国艺术研究院特聘硕士研究生导师,山东师范大学美术学院特聘硕士研究生导师,国家艺术基金评审专家,第五批齐鲁文化英才。

责任编辑:张月霞

编辑:画界 邢志敏