首页>书画>画界杂志>2024年第三期

“有窗户的画室——潘玉良、周思聪、肖惠祥艺术作品展”前言

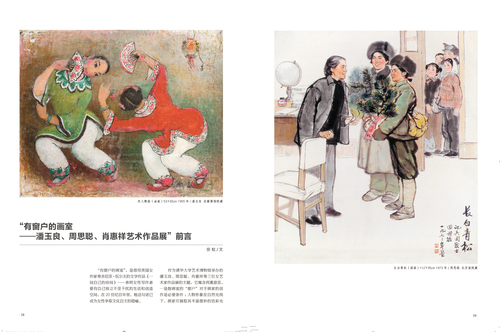

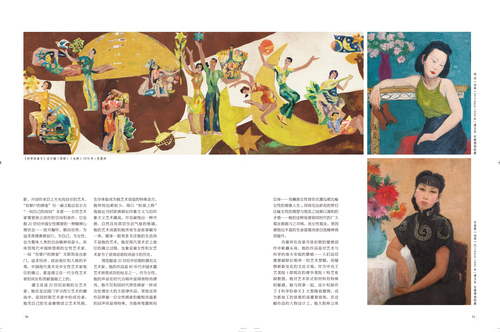

双人舞扇(油画)53×65cm 1955年 /潘玉良 安徽博物院藏

“有窗户的画室”,是借用英国女作家弗吉尼亚·伍尔夫的文学作品《一间自己的房间》—表明女性写作者要有自己独立不受干扰的生活和创造空间。在20世纪百年里,她这句话已成为女性争取文化自主的隐喻。

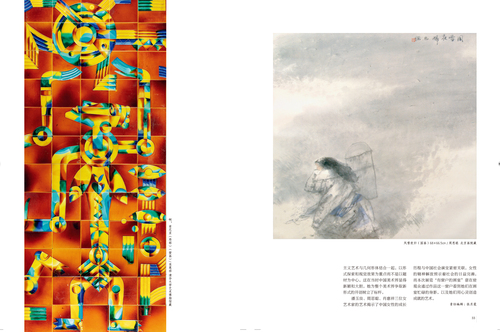

长白青松(国画)112×95cm 1973年 /周思聪 北京画院藏

作为清华大学艺术博物馆举办的潘玉良、周思聪、肖惠祥等三位女艺术家作品展的主题,它寓含两重意思,一是指画室的“窗户”对于画家的创作是必要条件:人物形象在自然光线下,画家可捕捉其丰富微妙的色彩光影,并创作来自上天光亮启示的艺术。“有窗户的画室”另一涵义贴近伍尔夫“一间自己的房间”本意—女性艺术家需要独立创作的空间和条件。它也指20世纪中国女性需要的一种精神心理状态—放开胸怀,朝向世界,为追求真理勇敢前行。为自己,为女性,也为整体人类的自由精神而奋斗。具体到现代中国转型期的女性艺术家,一间“有窗户的画室”关联到走出家门,追求经济、政治地位和人格的平等。中国现代美术史中女性艺术家地位的确立,就是建立在一代女性艺术家的成长和贡献基础之上的。

《科学的春天》设计稿(局部)(水粉)1979年 /肖惠祥

潘玉良是20世纪前期的女艺术家,她在走出国门学习西方艺术的潮流中,是同时期艺术家中的成功者。她凭自己的生命激情创立艺术风格,生存体验成为她艺术创造的特殊动力。她传统包袱较少,得以“轻装上阵”地接近当时欧洲画坛印象主义与后印象主义艺术潮流,并且展现出一种开朗、自然且有真切生活气息的格调。她的艺术成就和她传奇生命故事融为一体,媒体一般更多关注她的生活而不是她的艺术。她在现代美术史上地位的确立过程,也象征着女性和女艺术家为了获得话语权而奋斗的历史。

纳 凉(油画)54×46cm 1939年/潘玉良 安徽博物院藏

周思聪是20世纪中后期的著名女艺术家,她的作品是80年代中国水墨艺术转型成功的标志之一。作为女性,她的声音在时代合唱中显得独特而清亮,她不仅和同时代男性画家一样成功处理宏大的主旋律作品,更使这些作品带着一位女性画家的敏锐而温柔的回声而显得特殊。当她将笔墨转向自身—用彝族女性背负沉重包袱比喻女性的艰难人生;用荷花出淤泥的梦幻比喻女性的理想与现实之间难以调和的矛盾……她的这种角度使同时代的广大观众都能与之共鸣,而女性观众,更因感悟出丰富的生命意蕴而使自我精神得到提升。

自画像(油画)90×64cm 1940年/潘玉良 安徽博物院藏

肖惠祥在改革开放初期的壁画创作中崭露头角,她的作品是对艺术与科学的春天来临的歌唱—人们迫切需要破除长期单一的艺术禁锢,而憧憬崭新变化的文化天地。作为中央工艺美院(即现在的清华美院)特艺系副教授,她对艺术形式和材料有特殊的敏感,她与同事一起,设计和制作了《科学的春天》大型陶瓷壁画,成为新竣工的首都机场重要装饰。在这幅作品的人物设计上,她大胆将立体主义艺术与几何形体结合一起,以形式探索和视觉效果为重点而不是以题材为中心,这在当时中国美术界显得新颖和大胆。她为整个美术界争取新形式的开创树立了标杆。

啊,肯尼亚(局部)(壁画)/肖惠祥 清华大学艺术博物馆藏

风雪夜归(国画)68×66.5cm /周思聪 北京画院藏

潘玉良、周思聪、肖惠祥三位女艺术家的艺术揭示了中国女性的成长历程与中国社会演变紧密关联,女性的精神解放预示着社会的日益完善。而本次展览“有窗户的画室”意在使观众通过作品这一窗户看到她们在画室忙碌的身影,以及她们用心灵创造成就的艺术。

责任编辑:张月霞

编辑:画界 邢志敏