首页>专题>第二时间

治理体育圈“饭圈病”,亟须矫正“畸形的爱”

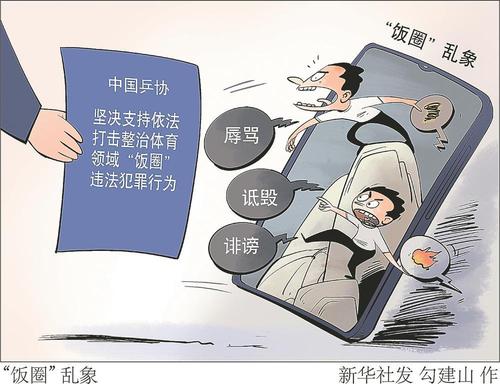

从社交媒体上粉丝之间互撕谩骂、刷量控评,到线下追星时的围追堵截、恶意攻击,再到观赛过程中的“长枪短炮”、声嘶力竭……部分极端且失控的“饭圈”行为,正严重影响着运动员的比赛、训练甚至日常生活。

如何让体育事业回归本质,让运动员心无旁骛地参加比赛,让观众真正欣赏到体育的魅力,还体育一个清朗的空间?北京市政协经济委员会副主任、振兴国际智库理事长李志起在接受记者采访时进行了解读。

体育圈如何染上“饭圈病”?

“‘饭圈文化’原本起源于娱乐圈,是粉丝对偶像的一种过度崇拜和支持行为。然而,近年来这种文化现象逐渐渗透到体育界,带来了一系列负面影响。”李志起表示,这种趋势不仅影响了运动员的个人发展,也破坏了体育精神的本质,即公平竞争和尊重对手。

那么,“饭圈病”因何找上体育圈?李志起表示,一是社交媒体的快速发展使得信息传播速度加快,粉丝能够更容易地接触到运动员的私人生活,从而加剧了“饭圈文化”的渗透。二是体育产业的商业化运作也推动了这一现象。运动员被包装成明星,他们的形象、言论甚至私生活都被当作商品来推销,这进一步激发了粉丝的狂热追捧。部分粉丝对于偶像的崇拜甚至达到了极端的程度,他们渴望与偶像建立更紧密的联系,甚至试图干涉偶像的私人生活。在这种心理驱使下,不良的“饭圈文化”得以滋生。“同时,应该看到,体育界和相关部门在应对‘饭圈文化’侵蚀方面还缺乏有效的监管措施,也导致了一些不良行为的蔓延。”

越来越多的案例说明,畸形“饭圈文化”对运动员身心健康成长、运动队为国争光能力、体育事业可持续发展都极为不利。比如干扰运动员的比赛和训练、影响运动员的心理健康等。“特别是持续的舆论压力和负面言论,给运动员带来了巨大的心理压力,影响他们的竞技状态,甚至让运动员承受不必要的情感负担。”李志起说。

李志起进一步表示,种种饭圈乱象严重背离了“更高、更快、更强、更团结”的竞技体育精神。“‘饭圈文化’的渗透使得体育竞技不再是单纯的实力比拼,而是掺杂了过多的娱乐化和商业化元素。粉丝对运动员的过度追捧和盲目维护,容易让运动员迷失方向,忽略了对体育精神的追求。”

李志起还指出,粉丝之间的拉踩引战、恶意揣测裁判和教练等行为,破坏了体育界的公平竞争环境,严重破坏了体育生态,不利于体育事业的长期健康发展。

体育界苦“饭圈文化”久矣!在李志起看来,“饭圈文化”涉及多个领域和层面,包括社交媒体、体育产业、粉丝组织等,监管难度较大,其背后是“粉丝经济”带来的巨大经济效益,更是体育商业化的大命题。

治理体育界“饭圈”化亟须补齐短板

近日,公安机关网安部门果断亮剑,依法严厉打击涉体育领域“饭圈”乱象。相关平台已多次发布公告,对体育赛事中带头拉踩引战的账号进行集中处置。同时,“清朗”行动持续推进,对各类有害信息进行清理,以清晰的规则红线纠偏“流量至上”。

“监管不断加强,期待营造出一个更加清朗、健康、积极的竞技体育环境。同时也应该看到,治理体育界‘饭圈’化问题,还有一条很长的路,需多方形成合力。”李志起表示。

李志起建议,一是加强法律法规建设:完善相关法律法规,明确界定“饭圈文化”中的不良行为,并加大处罚力度。二是强化监管措施:体育界和相关部门应加强对社交媒体平台的监管,及时发现并处理违规行为。建立跨部门协作机制,形成合力共同打击“饭圈文化”中的不良现象。三是推动体育产业健康发展:加强体育产业的规范化管理,推动体育产业与“饭圈文化”脱钩,让体育回归本质。四是提升运动员自我保护能力:加强对运动员的教育和培训,提高他们的自我保护意识和能力,减少外界干扰对他们的影响。

“还有一个很重要的问题就是矫正‘畸形的爱’,引导粉丝走上理性追星之路,共同传播体育精神的正能量。”李志起建议加强媒体宣传,树立正确导向,多报道公平竞争、尊重对手、团结协作的体育精神,多报道运动员为了取得佳绩而付出的艰辛努力,引导粉丝关注运动本身而非仅仅是个人崇拜。建立粉丝组织自律机制,规范粉丝行为,拒绝参与任何与体育精神相悖的活动。

“只有通过综合施策、多管齐下,才能有效遏制‘饭圈文化’对体育界的侵蚀,促进体育事业的健康发展。”李志起表示。(记者 周佳佳)

编辑:周佳佳