首页>春秋>热点背后

承德避暑山庄忆故人

——朱家溍的承德避暑山庄情怀

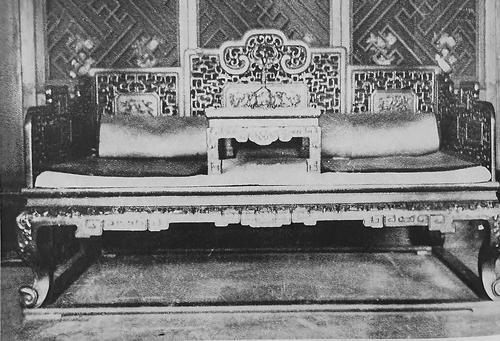

朱家溍先生捐赠给承德避暑山庄的清乾隆紫檀雕三围板透雕螭纹大榻

1983年本文作者(立者)与朱家溍先生在避暑山庄学术研讨会

今年是九三学社著名成员、故宫博物院文物专家朱家溍诞辰110周年。朱家溍先生与我是忘年之交。我从1983年在承德市文物局任副局长、1985年任局长时,就与朱家溍结下了不解之缘。当年朱家溍一行在布置避暑山庄博物馆的展览时,我在文物局古建筑设计室工作,我的工作与布展也有直接的关联,与朱家溍一行有了初步接触。

结缘——源于避暑山庄博物馆

朱家溍先生是浙江萧山人,为宋代理学家朱熹的第25代孙。1941年毕业于辅仁大学国文系。

抗战胜利后,朱家溍正式到故宫博物院工作,任故宫博物院研究员、从文物藏品的提集、编目、陈列、库房整理,到后来的研究鉴定、服务于全国各省、市博物馆,成了他毕生的事业。朱家溍曾任国家文物局文物鉴定委员会委员、中央文史馆研究馆员、九三学社社员,是我国著名文物专家和历史学家。

1971年,承德避暑山庄和外八庙得到了国务院和中央领导的关怀和重视,文物保护工作被提到了议事日程上,避暑山庄博物馆的复原陈列工作也随之开启。

尽管承德市文物局有几位从河北文化学院毕业分配到文物局工作的专业人员,但要完成宫廷复原陈列展览的工作,在技术和物质上仍是困难重重。

时任承德市文物局副局长田野首先想到的是求助故宫。田野是热河省撤销时接管文化工作的老干部,他与故宫的老先生们一直有着密切的联系。由他出面,邀请到了朱家溍、杨伯达、徐启宪等几位刚刚从五七干校回到北京的故宫文物专家,请他们来承德主持避暑山庄博物馆的复原展览。

康乾盛世之时,皇帝每年有半年时间在承德避暑山庄处理朝政。最盛之时,山庄各殿内陈设珍宝多达40多万件。辛酉之变后,清帝几次裁撤承德避暑山庄内的陈设,多达20余万件。民国时期,承德避暑山庄内的文物遭到军阀的盗吞和日寇的肆意掠夺,山庄内的文物岌岌可危。

展览的关键是文物藏品。他们从陈设档案中详查了每个殿座的陈设目录,并按照清单从故宫的库房中调回了山庄的文物:澹泊敬诚(楠木殿)的地屏、宝座、两厢的大龙柜、架几案;四知书屋梢间的炕床围屏、东梢间的炕床上陈设;烟波致爽明间的钟表、多宝格、珐琅水果缸;西暖阁炕床上的坐垫、迎手、咸丰皇帝签订“北京条约”时用的炕桌和文房以及各殿座内的书画、皇帝的条幅和臣字款的帖落、挂屏等重要文物,在故宫专家的关注下,不断地从北京故宫运到山庄。当然,这些都离不开中宣部和国家文物局的支持。

因为当年承德文物局正处在困难时期,先生一行就住在避暑山庄的招待所里。招待朱家溍一行是每天的小米粥、贴饼子、面条、馒头、白菜熬豆腐这些承德的粗茶淡饭。但是他们认真负责、一丝不苟的工作态度、他们付出的精力及展览成果,得到了文物局全体员工的尊重。

心缘——朱家溍全家对山庄的捐赠

在承德工作期间,朱家溍与承德文物工作者建立了浓厚的情感,1976年由朱家溍提议并征得二位兄长同意,将明代紫檀、黄花梨木器和清乾隆的数十件家具以及名砚、宣德炉等多达42件古器物捐给了避暑山庄博物馆。

那一年,朱家将两万册善本古籍捐给了社会科学院历史研究所。

朱家溍捐赠给避暑山庄博物馆的藏品一共42件,其中有31件为一级文物,9件为二级文物,2件为三级文物。

捐赠给避暑山庄博物馆的这些珍贵文物,都属于王府以上官宦人家的文物。可以说都是皇家及皇亲的东西。朱家溍分别于1976年和1983年将全部的家藏明清黄花梨、紫檀家具和文房四宝,铜炉捐献给承德避暑山庄博物馆。其中砚台9件,铜炉8件,家具25件。其中一级文物就有31件,二级文物9件,三级文物2件,二级以上都属于国家珍贵文物。其中四知书屋梢间的清乾隆紫檀雕螭纹大榻是国家一级文物,应该是全国目前唯一的紫檀雕螭纹大榻,是朱家溍祖上从乾隆时期怡王府流落到民间的文物中购置的。乾隆紫檀嵌玉背宝座也是祖上从北京文物商人手中收购的。

友缘——我与先生的情缘

1983年,我担任避暑山庄肇建280周年学术研讨会秘书长,开始与朱家溍有了更深的接触。从此,凡有研究宫廷的难题便会当面请教他。他每次都从史料研究和亲身经历两方面给我讲解。在我主持承德市文物局工作期间,得到了他大量的教诲和支持。

1985年,承德避暑山庄为朱氏家族捐赠文物举办了专题展览,此展在承德产生了很大的影响,当时我还专门请教了他展览内容的设计。朱家溍每次来承德,我是当仁不让的接待人员,每每相见,他的渊博知识都让我受益匪浅。我们交谈的话题除故宫宫廷之事外,更多的是听他讲承德的历史和满族历史人物,还有就是承德与北京的风情、戏剧和小吃、民俗等。

戏剧是朱家溍的终身爱好,在纪念山庄肇建280周年的晚会上,年近70岁的他,以发自丹田的洪亮声音、抑扬顿挫、十足京腔京韵的一段京剧念白,显露出他深厚的京戏功底,念白之后,一片掌声,至今每每想起当年的场景,那铿锵有力的念白都会在我耳边萦绕。

当年,每到秋季,我总会挑一些这种叫罐梨的果子摘下,装到用蒿草铺埋的大花篓子之中,经过十几天的捂封,这些罐梨又甜又软,呈一包水的状态。每年我都要把即将捂好的罐梨用小纸箱封好,专门送给朱家溍和单士元先生每人一小箱,这是承德最具地方特色的果子,也是两位老先生最喜欢的果子,每每先生收到后都要电话告之。

那一年,先生赴河南省审定全省一级文物,外出月余,回京后吃了我送去的罐梨,特意给我写了封信,字里行间散露出他的内心享受,全文如下:

益香老弟,足下久违甚念,我在河南鉴定全省一级文物工作一个月有余,回家后始知老弟见惠罐梨一箱,已为子女们吃了多半箱,幸尚有二十余枚,甜美异常,谢谢专此,即候迎佳。朱家溍拜。

朱家溍与我是忘年之交,但仍称我为老弟,多年来,先生的音容笑貌一直在我的脑海之中。在先生住院期间,我与志雄去医院探望,正赶上先生全家团聚,我俩到后,先生十分高兴,谈笑风生。他的大女儿朱传移告诉我俩,这是老爷子入院以来最高兴的一天。尽管在病中,我与先生谈论的仍是文物保护工作……

朱家溍先生辞世已21年之久,每每想起,特别是遇到自己无知之时,仍在盼想先生和他渊博的学识。

(本文作者系中国文化遗产研究院研究员、原总工程师)

编辑:廖昕朔