首页>书画>画界杂志>2024年第五期

水彩杂想

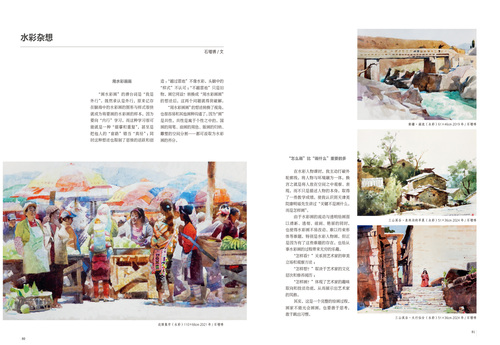

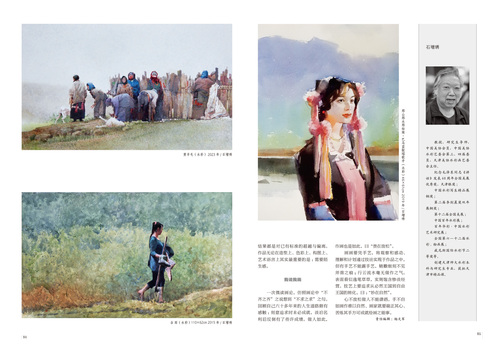

边陲集市(水彩)110×66cm 2021年 /石增琇

用水彩画画

“画水彩画”的潜台词是“我是外行”。既然承认是外行,原来记存在脑海中的水彩画的图形与样式很快就成为将要画的水彩画的样本,因为要向“内行”学习,而这种学习很可能就是一种“描摹和重复”,甚至是把他人的“套路”错当“真经”;同时这种想法也限制了思维的活跃和创造:“越过雷池”不像水彩,头脑中的“样式”不认可;“不越雷池”只是旧物,画它何益?转换成“用水彩画画”的想法后,这两个问题就得到破解。

“用水彩画画”的想法转换了视角,也很容易和其他画种沟通了。因为“画”是共性,共性是寓于个性之中的。国画的用笔、油画的用色、版画的归纳、雕塑的空间分割……都可汲取为水彩画的养分。

新疆·湍流(水彩)61×46cm 2019年 /石增琇

“怎么画”比“画什么”重要的多

在水彩人物课时,我主动打破外轮廓线,将人物与环境融为一体,换言之就是将人放在空间之中观察、表现,而不只是描述人物的本身。取得了一些教学成绩。使我认识到天津美院康明瑶先生讲过“关键不是画什么,而是怎样画”。

由于水彩画的流动与透明给画面以清新、透彻、滋润、艳丽的同时,也使得水彩画不易改动、难以约束形体等难题。特别是水彩人物画。但正是因为有了这些难题的存在,也给从事水彩画的过程带来无穷的乐趣。

“怎样看?”关系到艺术家的审美立场和观察方法;

“怎样想?”取决于艺术家的文化层次和修养阅历;

“怎样画?”体现了艺术家的趣味取向和技法功底,从而展示出艺术家的风格。

其实,这是一个完整的绘画过程,画家不能光会画画,也要善于思考,敢于跳出习惯。

三山溪谷·鱼林沟的早晨(水彩)51×36cm 2024年 /石增琇

我喜欢中国画论

“中国画论”不应该只是单一的关于中国画的论说,而应该是中国画家画画的理论。如用笔、用墨以及提倡的“谢赫六法”与“似与不似”的论说,鄙视邪、甜、俗、赖之病与闺阁、俗媚、草率、匠、黑、火之气。这些评价标准完全可以用在对水彩画的批评。不光是画,书法与金石同样具有中国画家自己的讲究。如:欲上先下、欲左先右、无垂不缩,无往不收、计白当黑、分朱布白……等等。

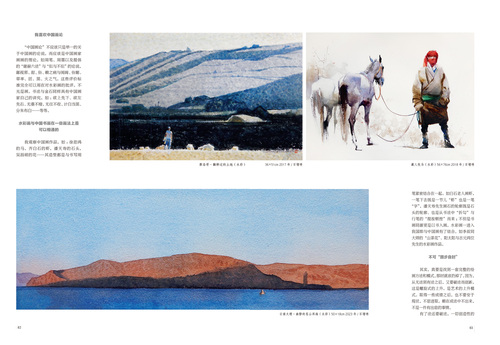

三山溪谷·太行仙女(水彩)51×36cm 2024年 /石增琇

水彩画与中国书画在一些画法上是可以相通的

我观察中国画作品,如:徐悲鸿的马,齐白石的虾,潘天寿的石头,吴昌硕的花……其造型都是与书写用笔紧密结合在一起。如白石老人画虾,一笔下去既是一节儿“虾”也是一笔“字”,潘天寿先生画石的轮廓既是石头的轮廓、也是从书法中“折勾”与行笔的“提按顿挫”而来;不但是书画同源更是以书入画。水彩画一进入我国即与中国画有了结合,如李叔同大师的“山茶花”、阳太阳与古元两位先生的水彩画作品。

摩洛哥·翻耕过的土地(水彩) 36×51cm 2017年 /石增琇

不可“固步自封”

其实,真要是找到一套完整的绘画方法和模式,那时就该扔掉了,因为,从无法到有法之后,又要破法而创新。这是螺旋式的上升,是艺术的上升模式。取得一些成绩之后,也不要安于现状,不思进取。赖在成法中不出来,不是一件有出息的事情。

有了法还要破法。一切创造性的结果都是对已有标准的超越与偏离。作品无论在造型上、色彩上、构图上、艺术语言上其实最重要的是:需要陌生感。

藏人牧马(水彩)56×76cm 2018年 /石增琇

我说我画

一次偶读画论,仿照画论中“不齐之齐”之说想到“不求之求”之句。回顾自己六十多年来的人生道路颇有感触:刻意追求时未必成就,淡泊名利后反倒有了些许成绩。做人如此,作画也是如此,曰“贵在放松”。

画画要凭手艺,将观察和感动、理解和计划通过技法实现于作品之中。但有手艺不能露手艺,精雕细刻不见斧凿之痕;行云流水毫无做作之气。表面看似逸笔草草,实则饱含惨淡经营。技艺上要追求从必然王国到自由王国的转化,曰:“妙在自然”。

心不放松做人不能潇洒,手不自如画作难以自然、画家就要端正其心、苦练其手方可成就绘画之能事。

云南大理·幽静的苍山洱海(水彩)50×18cm 2023年 /石增琇

剪羊毛(水彩) 2023年 /石增琇

谷 雨(水彩)110×62cm 2015年 /石增琇

那山那水那姑娘·巴马蓝靛瑶歌手(水彩)46×61cm 2019年 /石增琇

石增琇

教授、研究生导师,中国美协会员,中国美协水彩艺委会第三、四届委员,天津美协水彩画艺委会主任。

纪念毛泽东同志《讲话》发表60周年全国美展优秀奖、天津银奖;

中国水彩写生精品展铜奖;

第二届李剑晨奖双年展铜奖;

第十二届全国美展;

中国百年水彩展;

百年华彩·中国水彩艺术研究展;

全国第六—十二届水彩.粉画展;

威尼斯国际水彩节二等奖等。

创建天津师大水彩本科与研究生专业,获批天津市精品课。

责任编辑:杨文军

编辑:画界 邢志敏