首页>书画>画界杂志>2024年第五期

学画随想

我喜欢看山,也看过很多山,但非常遗憾没有看过西藏的山。我梦想着有一天能坐在唐古拉山口……苍雄博大、耸入云天;刚猛壮烈而又神秘旷远;晶莹、圣洁而又迷幻神奇。大自然生命之魂魄,会给人带来一种异乎寻常的豪迈与振奋,又会使人陷入一个神游不着边际的梦境,一个有着无数可能的变化的、可感、可知的崇高。

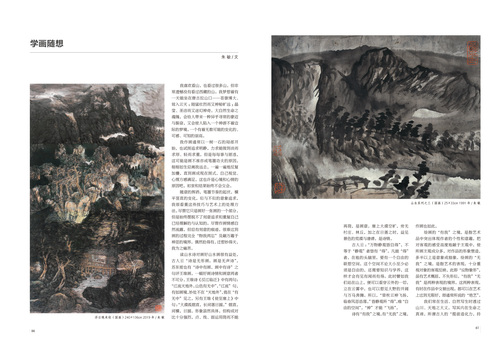

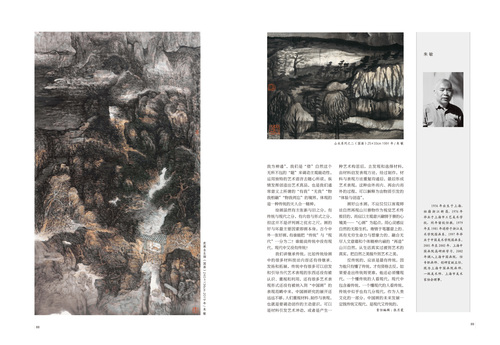

浮云晚来收(国画)240×136cm 2019年 /朱 敏

我作画通常以一树一石的局部开始,也试图追求明静,力求能做到淡而求厚、轻而求重。但是每每事与愿违,这可能是画不准亦或笔墨功夫的原因,栩栩如生总离我远去,一遍一遍地反复加叠,直到画成现在图式,自己视觉、心理方感满足,这也许是心境和心情的原因吧,初衷和结果始终不会交会。

随意的挥洒,笔墨节奏的起伏,横平竖直的变化,似与不似的意象追求,我很看重这些技巧与艺术上的处理方法。尽管它只是画好一张画的一个部分,但是始终摆脱不了刻意追求和重复自己已经理解的与认知的。尽管作画情感自然流露,但总有刻意的痕迹,很难达到画的过程完全“物我两忘”及融万趣于神思的境界。偶然拾得有,迁想妙得天,我为之痛苦。

山水系列之三(国画)25×33cm 1991年 /朱 敏

读山水诗对画好山水画很有益处,古人云“诗是无形画,画是无声诗”,苏东坡也有“诗中有画,画中有诗”之句评王维画。一幅好画诗情和画意两者不可分,王维诗《汉江临泛》中有两句:“江流天地外,山色有无中”,“江流”句,有如画境,妙处不在“天地外”,竟在“有无中”见之。另有王维《使至塞上》中句:“大漠孤烟直,长河落日圆。”烟直,河横,日圆,形象虽然具体,但构成对比十分强烈,点、线、面运用简而不能再简,是画意。塞上大漠空旷,旁无村庄、林丘,加之在日落之时,益见景色的荒漠与凄清,是诗情。

古人云:“万物静观皆自得”,不等于“静观”者皆有“得”。凡能“得”者,在他的头脑里,要有一个自由的联想空间,这个空间不论大小至少必须是自由的,还需要知识与学养,这样才会有见有闻而有得。此时譬如我们站在山上,便可以看穿云外的一切,立在云雾中,也可以想见大野的开阔与万马奔腾。所以,“望秋云神飞扬,临春风思浩荡。”皆静观所“得”,唯“自由的空间”,“神”才能“飞扬”。

诗有“有我”之境,有“无我”之境,作画也如此。

夜寒水生烟(国画)240×136cm 2019年 /朱 敏

绘画的“有我”之境,是指艺术品中突出体现作者的个性和意趣,把对客观的感受高度地融于主观中,使所画主观成分多,对作品的形象塑造,多半以上是意象或抽象。绘画的“无我”之境,是指艺术的表现,十分重视对象的客观反映,此即“应物象形”,虽有艺术概括,不失形似。“有我”“无我”是两种表现的境界。这两种表现,有时在作品中交替出现,都可以在艺术上达到无限好,即通常所说的“绝艺”。

我们常在生活、自然写生时透过山川、天地之大义,写其内在生命之真谛。所谓古人的“揽彼造化力,持我为神通”,我们是“借”自然这个无所不包的“题”来调动主观能动性,运用独特的艺术语言去随心所欲,纵情发挥创造出艺术真品,也是我们通常意义上所谓的“有我”“无我”“物我相融”“物我两忘”的境界,体现的是一种传统的天人合一精神。

山水系列之二(国画)25×33cm 1991年 /朱 敏

绘画虽然有主张新与旧之分,有传统与现代之分,有内容与形式之分,但这并不是评判画之优劣之尺,画的好与坏最主要因素即画本身。古今中外一张好画,有谁能把“传统”与“现代”一分为二?谁能说传统中没有现代,现代中又没有传统?

我们讲继承传统。比如传统绘画中的很多材料技法内容还有待继承、发扬和拓展,传统中有很多可以启发和引导当代艺术表现的东西还没有被认识、重视和利用,还有很多艺术表现形式还没有被纳入到“中国画”的表现范畴中来,中国画研究的展开还远远不够。人们重视材料、制作与表现,也就是要调动创作的主动意识。可以是材料引发艺术冲动,或者是产生一种艺术构思后,去发现和选择材料,由材料启发表现方法,经过制作,材料与表现方法重复沟通后,最后形成艺术表现。这种由外而内、再由内而外的过程,可以解释为由物质引发的“体验与创造”。

画好山水画,不应仅仅以客观师法自然再现山川景物作为视觉艺术终极目的,而应以主观意兴融情于景的心境美—“心画”为起点,用心灵感应自然的无限生机,寄情于笔墨意上的、具有无穷生命力与想象力的、融合无尽人文意蕴和个体精神内涵的“再造”山川自然。从生活真实过渡到艺术的真实,把自然之美提升到艺术之美。

反传统的,应该是最有传统。因为他只有懂了传统,才有资格去反,如果要走出传统则更难,他还必须懂现代。一个懂传统的人看现代,现代中包含着传统,一个懂现代的人看传统,传统中似乎也有几分现代。作为人类文化的一部分,中国画的未来发展一定既传统又现代,是现代又传统的。

朱 敏,1956年出生于上海,祖籍浙江新昌。1976年毕业于上海市工艺美术学校,同年留校任教。1979年至1981年进修于浙江美术学院国画系。1997年毕业于中国美术学院国画系。2001年至2002年,上海中国画院高研班学习。2002年调入上海中国画院,任专职画师、创研室副主任。现为上海中国画院画师、一级美术师、上海市美术家协会理事。

责任编辑:张月霞

编辑:画界 邢志敏