首页>春秋>热点背后

在车、马、邮件都慢的从前,书信是人们沟通情感、交流思想的重要方式

五封时光之信

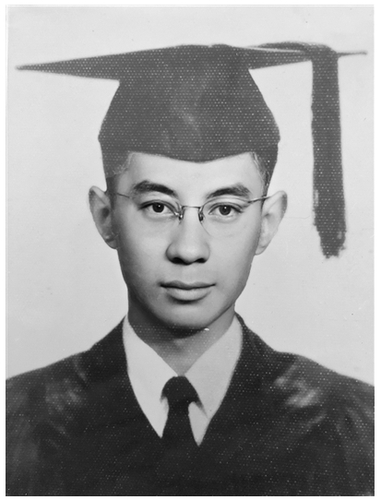

马龙章毕业照

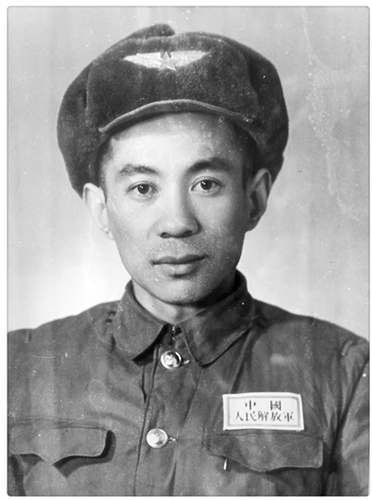

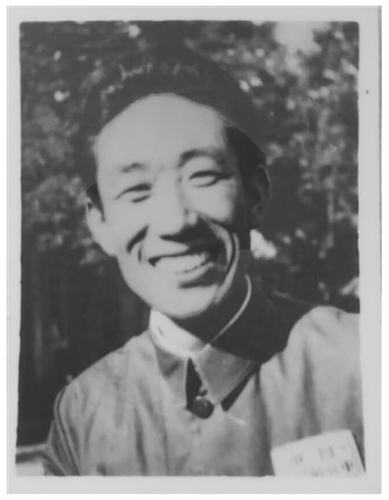

马龙章从军照

这张照片的背面写着:九大队混合中队教员,1949.9,长春南湖畔,左一为马龙章

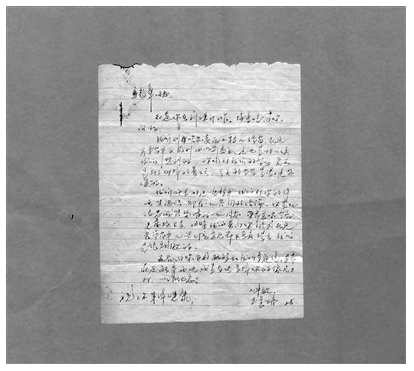

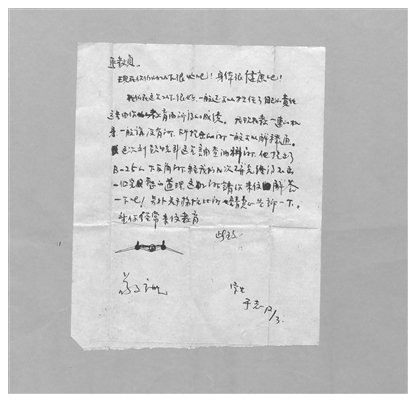

仲敏、王金瑞写给马龙章的信

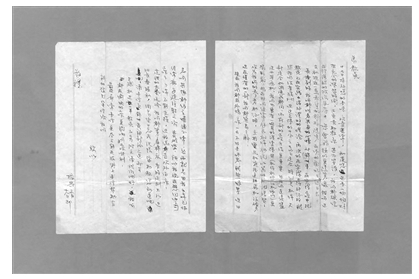

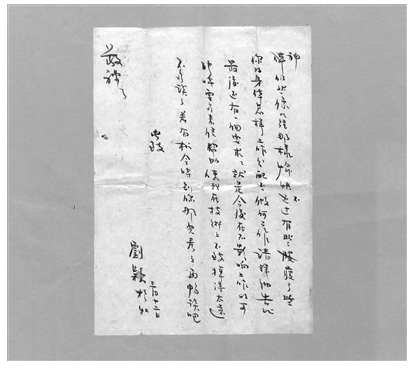

(张)振兴写给马龙章的信

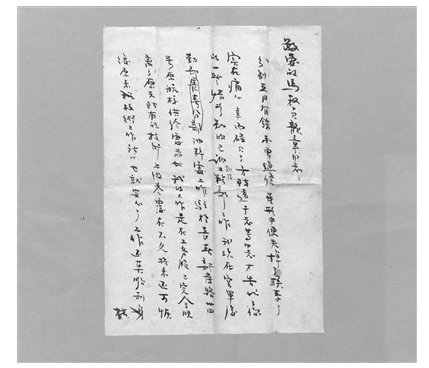

于志写给马龙章的信

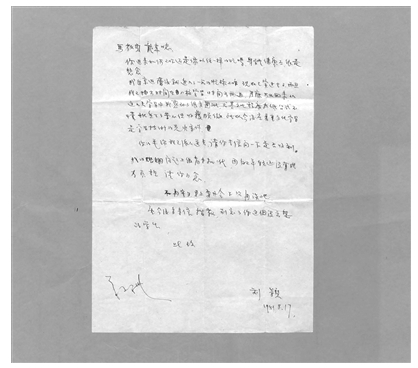

刘颖写给马龙章的信

刘颖写给马龙章的信

刘颖写给马龙章的信

会打毛衣的方华,牺牲于1949年6月28日。

最近整理马龙章(马叙伦之子)的遗物,发现几封原东北老航校美械班学员毕业后写给他的信,它们如同时光的碎片,拼凑出一幅幅往昔的画面。

这些泛黄的信纸,穿越了时间的隧道,记录下了中国人民解放军空军成立初期时,人们对于知识、技术与进步的追求与渴望,承载着温暖的情感与故事,将我们带回到那个激情燃烧的岁月……

第一封信:

“你是个很忠诚与热情的同志”

1949年11月11日,中国人民解放军空军成立,东北老航校美械班的学员大都被分配到人民空军各机关、部队、航校,成为机务及后勤保障方面的骨干力量。教员马龙章也接到调令:去空军训练部任训练参谋。

美械班的学员和教员各赴新程后,他们之间仍然通过一封封书信来传达信息、表达情感、维系关系。遇到技术问题时,他们仍然愿意向“马教员”请教,同时,也时刻关心着这位“新兵”的健康与进步。

马龙章同志:

知道你在训练部工作,特写信向你问好。

我们到哈尔滨后又转入了学习,在这段学习中实感到比以前容易,这也是对口使我们想到的,你们对我们的帮助。若不是打下那样的基础,今天的学习是很难想像(象)的。

我们师生的这一过程中,我们对你的评价与认识都有一个共同的结论,你是个很忠诚与热情的一位同志,希望你今后更发扬下去。同时,我们并向你征求在这段学习中有些什么意见希不客气提出,我们是很感激的事。

最后,向你要求能够和我们多通信,并希望最近能寄两张或多张多样你的像(相)片才好。

祝你身体健康!

仲敏 王金瑞

仲敏和王金瑞在来信中说:“我们师生的这一过程中,我们对你的评价与认识都有一个共同的结论,你是个很忠诚与热情的一位同志,希望你今后更发扬下去。”“能寄两张或多张多样你的像(相)片才好,祝你身体健康!”简单的话语中蕴含着对“马教员”的深切关怀和对未来的美好祝愿,亦师亦友的情谊跃然而出。

第二封信:

“在党的关怀下赶上去!”

作为一名非党参谋,马龙章参与制订了空军极机密的训练计划、教学提纲,并最早接触到新的技术。空军召开首届英模代表大会,他被借调去空军组织部参加筹备工作,参与审查代表资格和英模事迹。这让马龙章充分感受到了党对非党知识分子的信任。

在训练部,除了日常参谋业务,马龙章还承担《人民空军》航空知识专栏和总政《八一杂志》特种兵讲座中航空兵部分的特约连载撰稿工作,工作十分繁忙。

不管工作多么繁忙,“马教员”总会抽出时间写信给美械班的学员,学员们也常常给“马教员”来信,交流工作、学习、生活的情况。

马教员:

十七日接到您的来信,欢喜甚常。知道您近来一切均好,有充分的学习时间,又负责助教工作,甚为紧张,我们都确信在那样强烈的政治气氛中,您会迅猛的更进步,像我们过去和现在一直希望的那样进步。在党的关怀下赶上去!长春别时,我们都代(带)着兴奋的心情到锦州来。在实际工作中把教员已在实践中得到澄明的理论再次在实际工作中得到证明。虽然我们没有搞P-51,但过去学的十分之七以上适合,特别是机体大部分适合。…………

现在我们都在外场工作,一天不回来休息。虽然很累,但同志们兴趣都很高,情绪正常。然而就是因我身体已坏,经常病,每周注射三次,真难受,所以我现在想回空司工作了。身体不能支持。…………

请来信交锦州黄海部队二连即可。

王斌和丘一平教员不另附文,请代问他好,我们都在愉快的工作并祝他们工作顺利。

最后希望常来信,并尽可能在技术上来信帮助,有新的发现写信给我们。

致以

敬礼

(张)振兴

三月十八日即

“我们都在外场工作,一天不回来休息。虽然很累,但同志们兴趣都很高,情绪正常。我身体已坏,经常病,每周注射三次,真难受,身体不能支持。但我说喜欢外面的工作。”这是当时艰苦条件的真实写照。东北老航校时期的办学、训练和生活条件极其艰苦,尤其在外场维护中:缺少飞机零部件,就东拼西凑,把几架同型号飞机上的器材集中使用;缺少飞机机轮和螺旋桨,就采取轮换的办法,几架飞机合用;飞机加油,没有加油车,就用小铁桶一桶桶地灌;机轮充气,没有冷气瓶,就用自行车打气筒,由许多人轮流打气,东北气温低,发动机起飞需要加温,没有加温炉,就烧劈柴加温;每天飞行前要启动发动机,没有启动车,就用手摇摇把启动……

要想把一架架飞机送上万里蓝天,机务人员就要全天候地充当飞机的“保姆”和“医生”。当时,飞行员能驾着那些“丁零当啷”的飞机飞上天,“鲁班部队”功不可没。

张振兴信中所描述的,正是这些“鲁班们”真实的精神状态和各航校繁忙的训练景象。

第三、四封信:

“要多来信帮助,使我在技术上不致掉得太远”

美械班学员毕业时,已经初步了解了现代飞机构造,具备了维护知识、技能,但他们深知距离党和人民的要求还相差很远。所以转岗后他们积极适应新的要求,继续努力钻研业务。尽管星散各地,学员们仍然希望第一时间把自己的近况向“马教员”汇报,他们在信中最常讨论的就是技术问题。他们坦诚“学习中感到了很多困难,尤其文化程度太低,公式不懂,虽然下了苦心但收获颇微,所以今后应着重文化学习,是学习技术的先决条件”。

马教员:

现在你们的工作很忙吧!身体很健康吧!

我们在这里工作很好,一般还可以担任了自己的责任。这是由你们的教育而所得的成绩。我现在教一连的机身,一般讲没有问题,所提出的问题一般可以解释通。这次刘颖同志到这里调查油料问题,她提出了B-25的下反角问题,经我们几次研究终得不出一个完整的道理,这个问题请你来信解答一下吧!另外关于汽比器问题也请费心告诉一下。

望你经常来信教育。

此致

敬礼

学生 于志

敬爱的马教员,龙章同志:

分别五月有余,未曾通信无形中便失掉了联系了,实在痛心,幸而碰见了方致远、于志等同志才告知了你的一些情形,知你调到训练部工作。我现在空军后勤部油料处工作,驻于长春新发路三十四号原航校供给处前址,我的工作是在工务股,已完全脱离了原先所有技术,上级答复在不久将来还可恢复原来技术工作,所以也就安心了。工作还算顺利,精神仍然像以往那样愉快,不过有些瘦了些,你的身体怎样?工作分配否?做何工作,请详细告知。

最后还有一个要求,就是今后在不影响工作的可能时,要多来信帮助,使我在技术上不致掉得太远。不多谈了,若有机会时到你那儿看看再畅谈吧。

此致

敬礼

刘颖于牡(丹江)

三月十二日

在实际工作中遇到知识、技术的盲点,美械班的学员们仍然希望马教员“来信解答一下”。还希望能接触到最新技术的马教员“今后在不影响工作的可能时,要多来信帮助,使我在技术上不致掉得太远”。在信件的结尾,学员们总是不忘表达对马教员的感激之情。

这种对知识的渴望和对进步的追求,是那个时代青年的共同特征。

第五封信:

“冰窝子里论蓝天”

师生之间,除了分享彼此的工作和学习经历,还有生活上的交心和关怀。刘颖的婚姻问题被马教员记挂在心上;刘颖也一直记着胃病在身的马教员,天凉了,给他寄去了毛线:

马教员、龙章同志:

你近来如何,工作还是像以往一样的忙吗?身体健康否?很是想念。

我自京返沈后,就进入了一段忙碌工作,现在已突过去了,而且我已抽出时间在八校学习,时间多两周,月底可以回来。从这几天学习中我感到了很多困难,尤其文化程度太低,公式不懂,虽然下了苦心但收获颇微,所以今后应着重文化学习,是学习技术的先决条件。

你的毛线我已派人送去,请你去信问一下是否收到。我的婚姻问题上级尚未批准,因自己年轻还没有成为负担,请你勿念。

不再写了,马上要开会,下次再谈吧。望今后多来信指教,别忘了你这个没出息的学生。

此致

敬礼

刘颖

1951. 8.17

信中提到的“你的毛线我已派人送去”,透露了一个细节:东北老航校的很多教员和学员都会打毛衣。

这里有一个故事。1947年东北老航校的八一建军节纪念大会,军龄最长的方华上台发言。他说:有的同志看到我会打毛衣,感到好奇,其实1936年四方面军第二次过雪山前,朱总司令就号召大家自己动手捻毛线、打毛衣,自助御寒,那时我就学会打毛衣了。航校现在困难重重,我们要用红军精神顶过去。

方华12岁参加游击队,16岁当上师政治部主任,是从新疆航空队调到东北老航校的,1949年6月28日牺牲。他打毛衣的手艺,很多老航校人都会。

男人也会打毛衣,从一个侧面反映了东北老航校办学条件的艰苦。1946年底,航校从牡丹江北迁到穆棱河畔的东安(今密山),东南不足50公里便是中苏边界的兴凯湖。

那段时间,“全校上下都是用骨头活着”:教室里没有地笼、火墙,全靠汽油桶改成的“憋里气”烧炉取暖,温度只能维持在零下18摄氏度,手冻得像被猫咬,脚冻得麻木了,钢笔冻得不下水,只好边上课,边跺脚、唱歌,用各种各样的方法让身子发热了再接着上课。

夜里气温低至零下40摄氏度,奇冷无比。外面大雪纷飞,北风呼啸,门缝瓦隙间透进斗大的风。大家住在一个破旧榨油房的二楼上,睡通铺。炉子半夜就熄了,大家在被窝里冻得缩成团,自噱为“团长”。冻得实在睡不着就爬起来原地跑步。用被子蒙头睡觉,第二天早晨,呼出的热气在被头上结了一层厚厚的冰霜。

如此艰苦,大家还赋诗寄情:“长夜风雪吼欲狂,衣单被薄镀银光;冰窝子里论蓝天,当个‘团长’入梦乡。”这样的办学条件下,“自己动手、丰衣足食”成为航校人的“标配”:出生和成长在南方的马教员不仅学会了织毛衣,还学会了裁剪衣服和绣花。

若干年后,马教员成了家,有了孩子,他给孩子们制作玩具和各种飞机模型,手把手教小女儿绣花、织毛衣,还亲手缝制了一条花裙子和努克服,让女儿参加欢迎诺罗敦·西哈努克亲王(柬埔寨国父、前国王)的活动……

触摸曾经年轻的心跳

我就是马教员的小女儿。

70多年后,展读已经泛黄的信笺,没有华丽的词藻,只是简单地记录了个人的所思所感,却如同历史的缩影:我看到了那个时代人们的生活状态和精神风貌,他们对祖国的忠诚、对工作的热情、对学习的渴望、对未来的憧憬,以及对彼此的关心和思念,正是这种精神力量推动着人民军队在逆境中不断成长壮大。这些信笺不仅是他们个人情感的流露,更是那个时代精神的体现;不仅是学员与教员之间情感交流的见证,也是新中国航空事业发展的历史见证。

展读父辈留下的五封信,我仿佛穿越了时空,呼吸着东北严冬里清澈的空气,沐浴着乌拉草床垫上遗留的阳光,感受着汗湿的头发间氤氲的浪漫。螺旋桨搅起的斗志,蓝天中飞扬的激情,裹带着英雄气的硝烟、油污和铁锈散发出无限的思绪;我仿佛触摸到那个时代的脉搏,听到了那些曾经年轻的心跳。

(本文作者系辽宁省沈阳市政协教科卫体委员会主任)

编辑:廖昕朔