首页>春秋>热点背后

巴金《海行杂记》手稿的故事

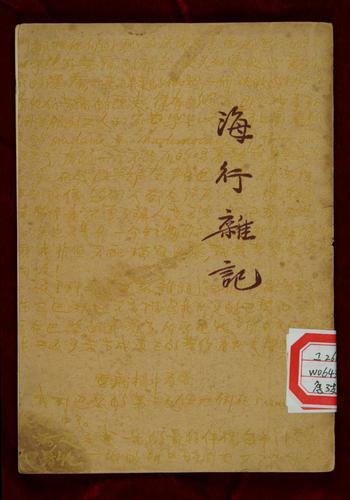

开明书店1935年版《海行杂记》,中国现代文学馆藏。

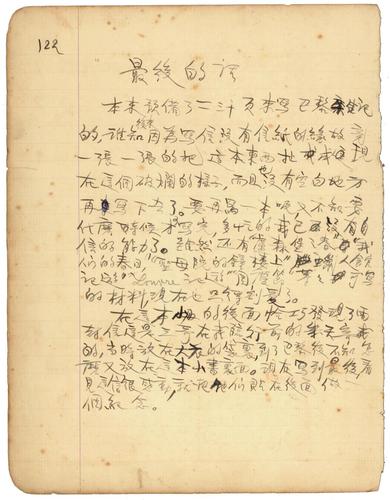

巴金《海行杂记》手稿第122页,中国现代文学馆藏。

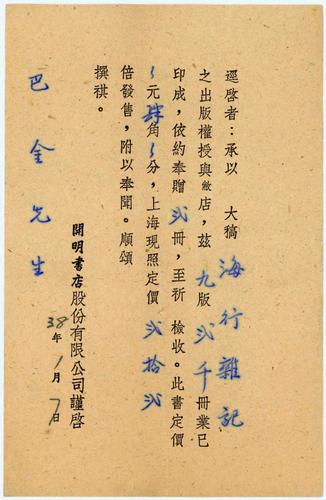

开明书店致巴金《海行杂记》样书通知单,中国现代文学馆藏。

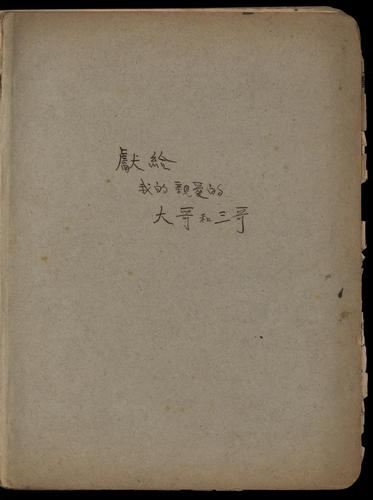

巴金题字

作为中国现当代文学的代表作家,巴金的文学创作及翻译作品达1300万字。他的文学之旅并非一蹴而就,其起点可追溯至他的第一部散文集《海行杂记》。这部作品可以说是巴金文学创作的起点,其手稿背后有着一段段不为人知却又动人心弦的故事。

创作背景与初衷

1927年1月15日,23岁的巴金和朋友卫惠林一起登上了“昂热号”邮轮,前往法国留学。34天的航行途中,巴金开始记录下自己的所见所闻、所思所感,这些记录成为了《海行杂记》38则的雏形,它们不仅是对旅途的记录,更是巴金内心世界的抒发。

巴金在旅途中,面对大海的波澜壮阔和船上形形色色的旅客,内心涌动着各种情绪。他刚刚从旧家庭的束缚中挣脱出来,对外面的世界既充满了好奇与期待,又带着些许迷茫与不安。海上航行的漫长时光,给了他充分的思考空间,也让他有机会将内心的情感倾诉于笔端。

巴金创作《海行杂记》的初衷,并非为了发表成名,而是为了纪念他的大哥。在他的成长过程中,大哥对他有着深远的影响。巴金自幼在旧家庭中感受到压抑和束缚,而大哥是他在这个家庭中为数不多的温暖与支持。他希望通过这些文字,让大哥了解他在海上的经历,分享他的所见所闻,同时也为自己留下一段难忘的记忆。“我为我的两个哥哥写这本游记,使他们明白我怎样在海上度过了一些光阴,并且让他们也领略一些海行的趣味。”巴金在《海行杂记》里说。

手稿的流转

在“昂热号”邮轮上,巴金在一本法国学生用的作业簿上,开始书写自己的故事。他的笔触细腻而真实,记录下了海上的日出日落、海浪波涛,以及船上旅客的百态。抵达法国巴黎后,巴金继续对这些记录进行增补和完善,使《海行杂记》的内容更加丰富。

1927年10月19日,巴金完成了《海行杂记》的初稿,并在当天写下了自序。随后,他将手稿寄给了在北平念书的三哥李尧林:“亲爱的哥哥,不仅这本书要你保存,便是我的生涯的一部分也要你保存了。寄你这本书,我的心也放在里面寄与你了。”在那个通信不便、书籍珍贵的年代,手稿成为了巴金与三哥之间传递情感和思想的重要纽带。

三哥收到手稿后,怀着激动和期待的心情阅读着弟弟的文字,他能从这些手稿中感受到巴金在航海途中的艰辛与收获,以及巴金在文学创作上日益成熟的风格。

三哥李尧林深知大哥李尧枚对巴金的关心与牵挂,也明白这份手稿对于大哥的重要意义。于是,他很快将手稿转寄给了在成都的大哥李尧枚。

在《海行杂记》的手稿中,巴金多次表达了对哥哥们的思念和感激之情。他在文中回忆了与哥哥在一起的点点滴滴,那些温暖的时光成为了他在旅途中最珍贵的回忆。而哥哥在阅读手稿时,也仿佛能感受到巴金的孤独与坚强,他为弟弟的成长和进步感到无比欣慰。在手稿的最后,巴金以他那热烈的笔触写道:“在这本小册的后面恰巧发现了两封信,这是三哥在我临行前的几天寄我的,当时放在大衣的袋里,到了巴黎后不知怎么又放在这本小书里面。现在写到最后,看见这信很感动,就把他们贴在后面,做一个纪念。”

手稿在兄弟之间的流转,见证了他们之间深厚的情感。这种情感,不仅是亲情的温暖,更是文学与心灵的共鸣。在那个动荡不安的时代,手稿成为了他们心灵的慰藉,让他们在相隔千里的地方,依然能感受到彼此的关爱和支持。

1993年9月8日巴金将手稿捐赠给中国现代文学馆,右侧扉页还用蓝色钢笔字写着:献给我的亲爱的大哥和三哥。

出版的故事

1932年,为了纪念去世的大哥,巴金决定将《海行杂记》结集出版。经过精心整理和修改,他将手稿交给了新中国书局。新中国书局在接到手稿后,迅速进行了排版和校对工作。

同年12月,《海行杂记》正式出版,成为了巴金的第一部散文集。这本书一经问世便受到了广大读者的关注。读者们被巴金在书中所描绘的海上风光和内心世界所吸引,纷纷购买阅读。新中国书局版的《海行杂记》,采用了简洁大方的装帧设计,纸张质量也较好,为读者提供了良好的阅读体验。

1935年,开明书店将《海行杂记》列入“开明文学新刊”,并对其进行了重新排版和印刷。开明书店版的《海行杂记》在封面设计上更加精美,采用了当时流行的艺术风格,吸引了更多读者的目光。

在内容方面,开明书店版与新中国书局版基本一致,但在一些细节上进行了优化。例如,对书中的一些错别字进行了修正,对部分语句进行了润色,使文字更加流畅自然。开明书店版的《海行杂记》一经推出,便受到了读者的热烈欢迎,多次再版印刷。

《海行杂记》的版本不断变迁,每一个版本都反映了当时的出版环境和读者需求。这些版本的流传,不仅让更多的读者有机会阅读到巴金的作品,进一步扩大了巴金的影响力。也为研究巴金的文学创作提供了重要的资料。他的作品以真挚的情感、深刻的思想和细腻的描写,打动了无数读者的心,成为了当时文学界的一股清流。

手稿的文学价值

《海行杂记》手稿是巴金个人心路历程的最真实记录。从手稿中,我们可以清晰地看到巴金在青年时期对人生、对社会、对文学的思考。例如,在描写海上日出时,他写道:“太阳从海面上升起来,将金色的光芒洒在海面上,那一刻,我感受到了生命的力量和希望。”“有时候天边有黑云,而且云片很厚,太阳升起来,人就不能够看见。然而太阳在黑云背后放射它的光芒,给黑云镶了一道光亮的金边。后来,太阳慢慢透出重围,出现在天空,把一片片云染成了紫色或者红色。这时候,不仅是太阳、云和海水,连我自己也成了光亮的了。这不是伟大的奇观么?”望着海上的繁星时,他说:“望着星天,我就会忘记一切,仿佛回到了母亲的怀里似的。”“在星的怀抱中我微笑着,我沉睡着。我觉得自己是一个小孩子,现在睡在母亲的怀里了。”

在旅途中,巴金遇到了各种各样的人和事,这些经历都对他的思想产生了深远的影响。他在手稿中记录了自己对不同文化的观察和思考,以及对社会现实的关注和反思。这些记录,为我们了解当时青年知识分子的思想状态提供了珍贵的资料。

从文学创作风格的角度来看,《海行杂记》是巴金早期创作的代表作品之一。手稿中的文字风格较为质朴,巴金以细腻的笔触描绘出了一幅幅海上生活的画面。他善于观察生活中的细节,将平凡的事物描绘得生动有趣。

手稿中,深深浅浅的墨迹、青年巴金舒畅奔放的笔迹一览无余,在欣赏内容的时候,这书法的美也令人沉醉。在写到他的朋友杨之爱介绍巴黎的红天时,巴金写道“在他向我叙说的巴黎的许多特点中最令我惊奇的便是他说巴黎晚上的天是红天!”手稿中,在“许多特点”后,巴金加了一个括号,里面补充的内容为“也许可说是令人讨厌的地方”,如实记录着当时的情景,讲给亲爱的哥哥听,一种青春的活力跃然纸上。但这句话被蓝色油笔删掉了,应该是出版或者再版时巴金的做法。

《海行杂记》手稿不仅是巴金个人文学遗产的重要组成部分,也是中国现代文学宝库中的一颗明珠。手稿中所蕴含的文学精神和创作理念,为后人提供了宝贵的启示。

(作者单位:中国现代文学馆)

编辑:廖昕朔