首页>书画>画界杂志>2025年第一期

生命何为——艺术创作之我思

卢梭认为“人生而自由,却无往不在枷锁之中”。生命个体在红尘浮世中会面对各种各样的束缚与诱惑,每每在抗争中又显得如此无奈,在条条框框的金箍咒中迷失。而艺术创作是我试图表现迷雾中的自我,探索罗素所说的“生命何为”。

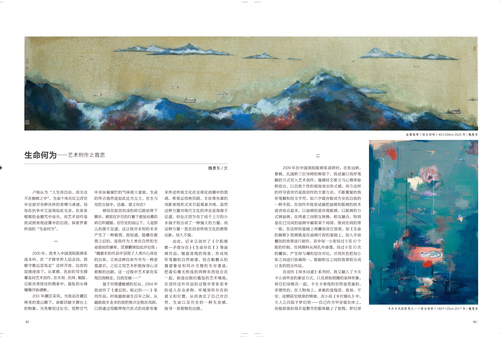

金碧港湾(综合材料)40×200cm 2024年 /魏惠东

一

2000年,我考入中国美院版画系读本科,在“才情学养人品志向,居敬守勤近思笃志”这样开放、包容的氛围浸淫下,从素描、色彩的写生描摹走向艺术创作,在木刻、丝网、铜版、石版各类技法的摸索中,混乱的头绪慢慢开始清晰。

2001年藏区采风,当我站在藏区神圣的雪山脚下,亲眼目睹天葬台上的物象,当秃鹫划过长空,荒野空气中夹杂着腐烂的气味使人窒息,生命的终点竟然是如此化为尘土。在生与死的交接中,活着,意义何在?

曾经在故宫坑洼的砖石路前停下脚步,被那在岁月的打磨下愈显沧桑的砖石所震慑。在历史的高山下,人是那么的微不足道,这让我对未知的未来产生了一种敬畏,我知道,隐藏在敬畏之后的,是我作为人类在自然和生命面前的谦卑。匡景鹏曾如此评论我:“魏惠东的作品中呈现了人类内心深处的自卑,又将这种自卑升华为一种悲观意识,之后又用艺术积极探寻心灵救赎的出路。这一过程中艺术家在实现自我蜕变,自我发展……”

卡夫卡式的哲思之一(综合材料)180×120cm 2017年 /魏惠东

基于对周遭敏感的反应,2004年我创作了《遗忘的,铭记的……》系列作品。时值越剧诞生百年之际,从越剧故乡走来的我把焦点定格在戏剧,以图通过用略带现代形式的皮影形象来传述传统文化在全球化浪潮中的困惑,希望运用林风眠、关良等先辈的戏影表现形式来引起观者共鸣,虽然这种力量对现代文化的冲击显得微不足道,但也正因为有了成千上万的小水滴才组合成了一种强大的力量,而这种力量一直在启动传统文化的推陈出新,经久不衰。

由此,后来又创作了《夕阳挽歌—矛盾存在》《生命存在Ⅰ》等油画作品,随意泼甩的线条,形成线形笔触的自然密度,结合骷髅头的寓意象征和风沙戈壁的生存遗迹,把看似毫无相连的两种东西结合在一起,制造出貌似尴尬的艺术境地。在创作这件作品的过程中更多思考的是人在众多物、环境里所存在的意义和位置,从而表达了自己对自然、生命以及历史的一种无奈感,探寻一条救赎的出路。

从西寻东·海丝千年呓语(综合材料)200×450cm 2021年 /魏惠东

二

2009年在中国美院版画系读研时,在张远帆、蔡枫、孔国桥三位导师的帮助下。我试着以线形笔触的方式切入艺术创作,强调经文要义与心理体验相结合,以自我个性的视角突出形式感。而今这样的符号语言仍是我创作的主要方法,不断重复的线形笔触和经文字符,如六字箴言般成为安抚自我的一种手段。在创作中我尝试着把油画和版画的技术语言结合起来,以油画的语言做版画,以版画的方式画油画,在两者之间相互转换,相互融合,特别是在已完成的油画中截取某个局部,做成丝网的第一版,在这样的基础上再叠加其它效果。如《生命的枷锁》组画就是在油画片段的基础上,加入手绘叠加的效果进行制作,其中每一小张经过9至10个版的印制,丝网颜料从网孔中渗透,经过9至10次的叠加,产生厚与薄的层次对比,并用灰色把每小张之间进行协调统一,根据相互之间的效果组合成12张的组合作品。

在创作《拜水问道》系列时,我又融入了卡夫卡小说甲虫的象征方式,以及原始图腾的崇拜形象,将它们杂糅在一起。卡夫卡表现的世界是荒诞的、非理性的,在人物身上,承载的是惶恐、孤独、不安、迷惘甚至绝望的情绪。在小说《乡村婚礼》中,主人公沉陷于梦幻里——自己作为甲虫留在床上,而他那装扮得衣冠整齐的躯体踏上了旅程。梦幻里的自我分裂体现了理想与现实之间难以克服的冲突,是其无法摆脱的生存危机的映射。人变甲虫,从生理现象看,是反常的、虚妄的、荒诞的;而从某种角度上讲又是可能的。我试着借鉴卡夫卡那荒诞的想象、真实的细节,寓言式地显示出荒诞的真实、平淡的可怕。基于这样的理念,在每一小张的组合创作中,我又加入了“拜水都江堰,问道青城山”的图腾崇拜的形象,融入古人“拜水问道”的精神,产生一种既遥远又当下的矛盾辩证感。并且,在制作的第一道工序中,先用淡墨把手工皮纸喷洒几次,正因为手工皮纸自然的纤维感与淡墨接触,形成或均匀、或偶成的肌理效果,增加空白处润韵的墨味,丰富画面的层次和深度。

问道传统之一(综合材料)160×170cm 2017年 /魏惠东

在《向弘一法师致敬》油画系列作品中,我运用高密度的线形笔触把弘一法师完整的形体进行分割破坏。传统的印章、随意的泼洒、细腻的背景、斑驳的地貌拼接出特有的绘画语言,梵文字符的组构更增添悟禅的气息,使作品在深化精神品格的同时营造出别具一格的视觉禅意。

线形在字符连接点和面的过程中,构建出形态各异的画面结构,而线形笔触的导向、密度、隐喻始终影响和决定着画面形式,使不可见的力本身成为可见,作为运动和时空的痕迹,呈现出四维的空间,以及作品潜在的隐喻和精神。台湾云门舞集的掌门人林怀民如是说:“把一种东西做到极致就是美,重复真的可以产生力量。”当同一元素一而再、再而三地地重复时,还是能直扣人心的。这些年来我一直在尝试、研究线形笔触和经文字符的结合,沉浸于这片线符的“网”之中,那种孤寂之后的愉悦感为释放来自现实生活支离破碎的淤积提供了种种可能。

三

2017年,我进入中国国家画院求学,在胡伟先生的教导下,对综合材料绘画进行系统的学习和研究,西北采风之行,领略了敦煌、榆林、克孜尔等石窟艺术,生长的艺术、生长的古典、生长的美,使得我对从当下进入古典、从古典回到当下有了“心向往之”的可能。

伴随着多年阅读的习惯,从余华、春上春树、昆德拉之类,我又追溯到对他们产生重要影响的西方现代文学之父——弗朗茨·卡夫卡,沿着他们的笔迹回到自我内心的思考,并且与东方传统形成2000年的对话与延传,至此开始创作《当庄子遇见卡夫卡……》系列作品。

《逍遥游》是《庄子》的首篇,追求一种绝对自由的人生观,作者认为,只有忘却物我的界限,达到无己、无功、无名的境界,无所依凭而游于无穷,才是真正的“逍遥游”。卡夫卡的《变形记》是人“非人的”思想变形。当人的“个体性”与自我心灵被忽视时,就不可避免与人产生“公共性”矛盾而导致毁灭。人自然异化成了“非人”,成了身不由己的物,人成了物的“奴隶”,展示了现代人的社会命运,即无法摆脱蒙受异化之苦的丧失自我的悲哀与寻找“自我”的徒劳挣扎。

《当庄子遇见卡夫卡……》将艺术与文学、哲学相结合,努力呈现“让艺术杀死技术”。左边是代表东方文学与哲学结合典范的庄子,运用活字印刷的手法把庄子逍遥游叠印在皮纸上,上方是代表庄子与惠子对话的凹凸斑驳的古化石鱼,这是2000多年来的经典延传。在创作手法上我特地运用从敦煌采集来的风化石研磨成颜料,一层一层进行十多次的渲染,赋予它时间的痕迹和厚度,让古典走到今天,产生现代的美感。右边是西方现代文学之父——卡夫卡,运用手抄经书的方式把德文版《变形记》的内容抄写在上面,以及文字上方《变形记》里流血、束缚、受困的甲虫,《变形记》里主人公变形为甲虫,以甲虫的视野观察世界。东方的《逍遥游》与西方的《变形记》,有异曲同工之妙,两者都是以自我处世的体验切入社会观照,在此,东西方经典产生了一种时空的碰撞与对话。在文化复兴的中国当代,中国传统文化释放出的优秀思想与现代西方以技术为核心的异变意识,走到了一起,最终留给抑或引领人类的会不会是华夏文明的老庄?

南怀瑾先生曾说:“九万里悟道,终归诗酒田园。”艺术最后总要归结到哲学和宗教上来,我一直以来的艺术创作如心灵吟唱的一个音节,在不断重复的过程中让自己静下心来,修炼自我。这是心理体验的过程,在这样的过程中人会脱离世俗的烦躁,进入止观、定慧的福祉。

2019年10月20日

魏惠东

1979年生于浙江嵊州,一级美术师,中国美术家协会综合材料绘画艺委会委员,国家艺术基金评审专家,浙江省美术家协会主席团委员,浙江省版画家协会副秘书长,浙江省美术高级职称评审委员,宁波美术馆副馆长,宁波市美术家协会副主席兼秘书长,民盟华夏书画学院宁波分院副院长。

入选第二批浙江文艺名家培养对象、首批浙江省宣传思想文化青年英才、浙江省视觉艺术青年人才培养‘新峰计划’,宁波市宣传思想文化领军人才。曾获第三届中国美术奖银奖(综合材料绘画最高奖)、第十三届全国美展获奖提名、第六届全国青年美展全国美展直送作品(最高奖)、首届全国综合材料绘画双年展优秀作品(最高奖)。

责任编辑:张月霞

编辑:画界 邢志敏