首页>书画>画界杂志>2025年第一期

从我的创作实践谈对“师造化”的三层理解

“张璪说‘外师造化,中得心源’,谁知道造化是什么意思?”刚上美院那年,老师在课上向一脸懵懂的我们提出了这个问题,问了一圈,碰巧我刚在书上看过,便答:“是自然万物吗?”老师点头。当年我觉得这话很好理解,不就是通过对客观世界的观察和学习,结合主观感受进行个性化表达嘛,都说烂了的。然大道至简,多年之后再看,我发现“师造化”实践起来实则复杂而深刻。我日常的创作以中国画工笔为主,风格较为写实。工笔画的写实技法发展至今已极为成熟,在图像采集越发方便、信息网络日益发达、抽象艺术和数字艺术百花齐放的今天,单纯用画笔复刻某个图像的难度和价值早已大不如前,写实绘画存在的意义也受到了一些人的质疑。如今,从事着写实工笔这种制作性较强、创作周期较长的画种,我在动笔之前不禁问自己:写实绘画的艺术性从何体现?附加值在哪里?我从造化那里究竟学到了些什么?

在中国文化、特别是传统书画艺术中,“形”“神”“意”通常被作为审美感知的三个有联系的阶段。我想不妨借这三个字,作为向自然学习的三个层次,来浅谈一些我对“师造化”的粗浅理解。

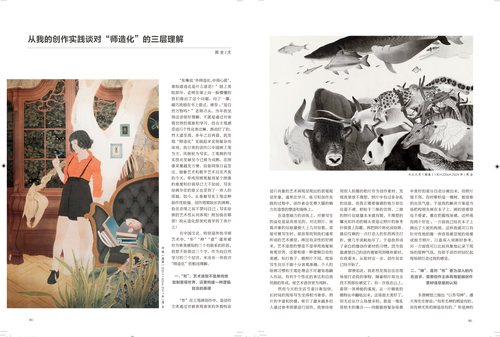

对 视(国画)200×130cm 2017年/周 全

一、 “形”,艺术造型不是单纯地复制客观世界,还要构建一种逻辑自洽的美感

“形”在工笔画创作中,是创作主体通过对被表现客体的外貌特征进行具象的艺术再现呈现出的直观视觉形象。通常在学习、练习和创作实践的过程中,创作者会花费大量的精力在造型的塑造和提炼上。

在造型能力的训练上,对景写生的益处是显而易见的。对比照片,客观对象的信息量要大上几何倍数。直接对景写生时,很容易找到我们通常所说的艺术感觉,画出有灵性的好画来。艺术造型的塑造不是单纯地复制客观世界,还要构建一种逻辑自洽的美感。和打格子、描照片不同,现场写生往往不能十分客观准确,个人的绘画习惯和主观处理会不可避免地融入作品,有利于个性化的表达和自我风格的形成,使艺术语言更为纯粹。

然而今天的生活节奏日渐加快,长时间的现场写生变得相当奢侈,照片的丰富和快捷,吸引了越来越多的人通过参考图像进行创作。我曾经使用别人拍摄的相片作为创作素材,发现效果很不理想,照片中有过多杂乱的信息,而真正需要强调的地方却往往看不清。相较于三维的世界,二维的照片信息量本来就有限,不理想的曝光和抖动的镜头更是让照片的参考价值雪上加霜,再把照片转化成绘画,最后仅剩的一点打动人的东西再次打折,便几乎消耗殆尽了。于是我养成了亲自拍摄创作素材的习惯,因为我最清楚自己的创作需要用到哪些素材。在我看来,从取材这一步,创作其实已经开始了。

即便如此,我依然发现往往在现场很打动我的事物,隔着照片却完全找不到那份感觉了。有一次我在山上,看到一条神秘的溪流,从一片精致的植物丛中蹦哒出来。这场面太美好了。但无论从什么角度来拍,都是一堆乱草枯木的集合——肉眼能将复杂场景中美好的部分自动分离出来,但照片做不到。有时哪怕是一棵树,都很难拍出其气息。于是我的解决方案是当场把构图先画在本子上,画的很潦草也不要紧,重在把握现场感。这样做有两个好处:一方面我已经在本子上画出了大致的构图,这样我就可以有针对性地拍摄一些容易被忽视的角度或细节照片,以备深入刻画时参考。另一方面我可以比较具象地记录下现场的那种气氛,有助于创作时回忆起现场那打动过我的感觉。

大江之灵(国画)130×200cm 2024年/周 全

二、 “神”,是对“形”更为深入的内在追求,需要创作主体具有超越创作素材信息量的认知

东晋顾恺之提出“以形写神”。潘天寿先生曾说:“有形无神的画是有的,而有神无形的画是没有的。”形是神的外在表达,神是形的内在延伸。传神的造型可以传达出物象的本质,确切来说,对于“神”的追求,是对“形”更加严格的要求。同样的,这种高要求依然不仅仅是准确的再现自然。

人们对自己身边熟悉的事物都比较敏感。我曾经照着朋友提供的照片画他养的猫狗,本以为自己擅画猫狗,不料几经修改,朋友还是觉得画得不像自家养的那只,而我自始至终都无法感知到此中的微妙区别。人在面对自己熟悉的事物时,敏感度会高得多。我想我和朋友之间差的那一点微妙的感觉,可能就是“传神”之所在。

再回到前文所说的用照片作为素材进行创作的情况,照片因为信息量不及实物,在方法和认识不足的情况下,即使对着照片也很难把对象画准确,这在一些学生作品中体现得尤其突出,即所谓的“抄都抄不像”。相反,对表现对象进行了多角度观察、有了全方位了解后,照片便只是一个参考,哪怕模糊不清,甚至没有照片,创作者依然可能把对象表现得生动传神。总结原因,我认为这是创作者本身的认知和学识弥补、甚至超出了素材本身的信息量,赋予了作品更丰富的内容。

绘画从单纯模仿自然中走出来已经很久了,描摹技术早已不是评判一张画好坏的主要标准。虽然我认为对物象进行深入细致的观察,采集尽可能多的信息,有利于更从容地表现对象,但是有时候想要表现得更为传神,则需要对物象的一部分信息进行取舍、夸张和提炼,并且主动弱化或忽略另一部分。假设要画一头牛,当比例、塑造,刻画都到位了,牛的骨骼、肌肉构造都了解了,牛的运动规律和具有张力的动作都掌握了,那么便达到了对“形”的要求。在此之后,抓住瞬间的戏剧性,表现出牛的性格甚至情感。通过这种复杂的内在处理后,落在纸上或许就剩简单几笔,但通过上述步骤产生的几笔,其表现力和感染力,或许能达到传神的要求,远非单纯摹写照片可比。

猫蝶花卷(国画)35×139cm 2019年/周 全

三、 “意”,自然界的规律是相通的,从“造化”之中可以意会到很多画理

“意”的概念比较抽象,可以是意趣、意志、意境,可以是一种感觉。这里我不想从传统画论的角度来谈“意”,在对“造化”的认识和学习过程中,我认为很多自然界的规律和生活、创作的一些内在逻辑是相通的。我有自然博物的爱好,接触到一些动物学知识,给了我很多启发。“外师造化,中得心源”,于我而言,这并不是一种比喻,大自然是我真正的老师。此处的“意”从我的角度来说有“意会”的意味。

回想刚从美院毕业后的那段时期,我曾对自己的艺术之路感到迷茫。从事的工作还是与国画无关的平面设计和商业插画,好像往任何方向走都可以,但往哪走都看不到头。

一天我在组装完一件哺乳动物的骨架标本时,发现多出几颗芝麻一般的小骨头无处安放,后来得知它们叫做“籽骨”,是许多哺乳动物都会有的一种小骨。人类也有,膝盖上的髌骨就是人体上最大且唯一恒定的一对籽骨。哺乳动物的籽骨数量和位置随不同个体而有所区别,它们除了具有强化肌腱的作用以外,还有一个容易被人忽视的作用——为物种的演化提供了可能性。

在中国有一个生动的例子可以解释籽骨的意义,那就是大熊猫手腕上的一颗籽骨。大熊猫一生几乎只吃竹子,抓握竹子是熊猫爪子最重要的功能之一。作为熊科的一员,大熊猫和其它熊一样,五根手指平行往前,不具备对握功能,而要让一根拇指演化成类似人类那样的对握结构,其过程极其复杂。而熊猫巧妙地通过一颗现成的籽骨走了演化的捷径——将桡骨一侧的一颗籽骨变成一个略长的弯钩,取代大拇指配合其余五指发挥了抓握的能力。这只是一个案例,其它动物身上存在的籽骨,也在演化之路上留下了无限可能。籽骨给我的启示,是在艺术之路上不能过于一心一意和急功近利,应该怀着一颗包容开放的心,多埋下一些可能性,说不定在某个契机下,能发挥出巨大的作用。

狗肖像(之三)(国画)25.5×32cm 2024年/周 全

籽骨解决了我的方向问题,还剩下一个风格问题。我认为个人艺术风格的形成需要一个自然且漫长的过程。我大学师从的国画老师们都是十分优秀的名家,然而我在向他们学习的过程中却一直警醒自己,避免画风和某位老师过于接近。像我这样一个从创作方法到认识水平都相当浅薄的学生,如果不先从老师那里模仿一套立等可用的表现手法,实际上是相当不方便的,作品在同学中也显得稚嫩晚熟,但我坚持从“师古人”和“师造化”学起。因为我相信个人风格和时代的关系,与自然界的一个概念有些类相似,那就是生物的“特化”。

“特化”指的是一些物种为了适应某种特殊的生活环境,局部器官演化的特别发达的一种现象。如剑齿虎、长喙天蛾等物种都是高度特化的案例。高度特化的器官会给物种带来极大的便利和实惠,但当环境发生突变的时候,这些物种往往很容易灭绝。例如长喙天蛾的长喙专为吸食大彗星风兰的花蜜而存在,这使得长喙天蛾不存在其它的竞争者,然而这一对组合中的任何一方如果消失,另一方也会灭绝。我们有时候看到部分新锐艺术家或者潮流艺术家会突然走红,风口一过便又迅速沉寂。又或是当我们观赏几十年前的名家作品时发现,其中一部分时隔多年都毫不过时,而另一部分却显出明显的时代局限性,已经不符合今天的审美。我想可能是因为其中一些艺术家比较注重审美的本质和共性,而另一些则更关注时代风尚的原因吧。

结语

以上是我对“师造化”的一点主观理解。自然带给我的感悟还有许多,不能一一赘述。艺术创作是一个无比开放的领域,师古人也好、师造化也罢、师生命里遇到的一切事物,都是为了把一切吸收为自己的养分,创造出隽永动人的艺术作品。人可以从自然里提高认知,也会因提高认知而重新认识自然。在一个审美较为多元、标准相对无序的时代,师法自然,真诚创作,才是一个艺术工作者最响亮的语言。

2024年11月1日

周 全

1987年生于上海,祖籍浙江绍兴。2009年毕业于南京艺术学院中国画系,2012年结业于上海中国画院高级研修班。中国美术家协会会员,上海美术家协会会员,上海中国画院画师。

责任编辑:张月霞

编辑:画界 邢志敏