首页>春秋>政协历史

我与陈锦华的特殊交往

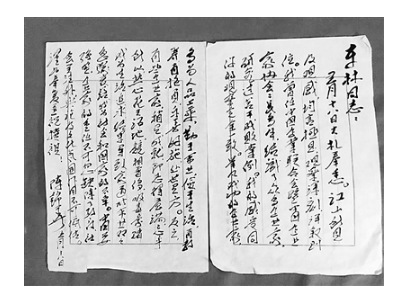

收到本文作者赠送的《江山儒商王寿昌》一书后,陈锦华的复信。

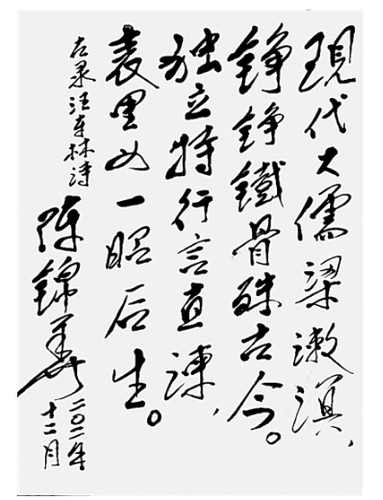

陈锦华书写赠送本文作者的一幅墨宝。

2011年下半年,我主编的《江山儒商王寿昌》一书,由中国文史出版社正式出版。拿到第一批新书之后,我就在这些书上签名并写信投寄给我所认识的部分高中层领导干部和新闻文化界的人士,没有想到,一个月内收到不少鼓励和支持的复信,第九届全国政协副主席陈锦华的复信,是最早的一封。

“真是无巧不成书”

在1998年3月召开的中国人民政治协商会议第九届全国委员会第一次会议上,陈锦华当选为第九届全国政协副主席,来到新建成不久的全国政协办公大楼工作。

那时的全国政协办公楼主楼,一共11层。主席、副主席、秘书长和副秘书长都在此办公,还有各专委会办公室。最底下一层是公共活动场所,有若干大小会议室,还有一个多功能厅,面积最大。

当时,我从人民政协报社调回政协机关专委会办公室任职。我所在的办公室也在这个楼,因此常有机会见到主席、副主席。但除了分管某专委会办公室工作的副主席,与其他副主席并没有交谈相熟的机会。只是由于一楼多功能厅面积很大,每天午餐后常有不少工作人员在此“饭后百步走”,轻声细语聊聊天,但对有时也在此饭后漫步的副主席一般不主动打招呼交谈。

我也有饭后短暂散步的习惯,曾多次看到陈锦华也在此散步,但从未交谈过。有一天,陈锦华的秘书小跑过来问我:“听说你是在政协机关工作时间最久的老同志,又是政协委员,陈副主席想同你聊聊天,可以不?”我立即随他走到陈锦华身边,同他握手问好。

陈锦华先问道:“你是什么时候到政协机关工作的?我想打听一个人。”我就自报家门:“我1962年调入政协机关,那时是第四届全国政协,现在是第九届了,这么一算,已有40年了……”

陈锦华被我的快言快语逗乐了,说:“你是机关的老同志了。我只想打听一个人,好几年前,我看过一本题为《梁漱溟问答录》的书,印象深刻。记得作者是政协机关的一位老同志,名字想不起来了。你知道这本书和作者的名字吗?我想见见他。”

我听到后一愣,紧紧握住他的手说:“陈主席,真是无巧不成书,这本书的作者就是我本人。”在场几人都禁不住哈哈大笑起来。陈锦华对我说:“今天没有时间了,你把电话号码告诉我秘书,等有时间,请到我办公室坐坐。”

送书《民主人士》

几天后,我进了陈锦华的办公室。他开门见山地对我说:“讲真话、不讲假话,这是我们党的一贯主张,多年来需要做好却并没有做好。假话瞒上欺下、祸害无穷。真话不一定都对,但实话实说,对错都有重要参考价值。几年前我看你的书,就对梁潄溟先生坚持‘独立思考,表里如一’讲真话的精神表示敬佩。这使我联想到彭德怀同志,他也是坚持讲真话、不讲假话的人。因此,党内的彭德怀、党外的梁漱溟,我都敬重他们。我想听听你写作、发表、出版关于梁潄溟这本书的简要过程,因为我估计会遇到不少困难,可以吗?”

我马上接过话头,讲了我的写作过程及遇到的各种难题,但在梁漱溟本人和党内外若干位老同志的鼎力支持和鼓励下,各种困难迎刃而解,在党的十一届三中全会精神的引领下,完成了这桩事。

陈锦华说:“这叫天下无难事,只怕有心人!”交谈个把小时后,他问我近几年有没有出版类似的新书,有的话再给他一两本,他有兴趣阅读。“不敢不敢。”我自然一口应承。

又过了不久,当代中国出版社出版了我的综合性名人传记《民主人士》一书。关于梁漱溟的书,除了《梁潄溟问答录》,还有《梁潄溟与毛泽东》《“反面教员”梁潄溟》《一九四九年后的梁漱溟》3本。我考虑到陈锦华工作太忙,送给他会占他太多时间,而《民主人士》写的是老一辈爱国民主人士的群像,以十世班禅大师、赵朴初大居士两篇开头,中短篇都有,还包括了程思远、于树德、章乃器、章伯钧、溥杰、杜聿明、宋希濂、黄维、沈醉、董竹君等十多位知名人士的故事,而且都是以亲历、亲见、亲闻为主。送他这本新书,有新鲜感又节省时间。考虑好后我给陈锦华的秘书打电话,并交代他让首长先抽空看看,有宝贵意见再安排时间面谈。他很客气地表示谢意。

一封简短的推荐信

没有想到也就过了个把星期,陈锦华就又招我去他办公室了。更没有想到,他不只是鼓励了我一番,而且还写了封短信,把拙作《民主人士》推荐到《北京青年报》,请他们选登连载。

陈锦华笑容可掬地说:“你这本书内容新颖,清一色是老一辈爱国民主人士,他们从旧中国到新中国,都是有影响力的知名人物,有的长期同我们党合作,是我党统一战线的重要成员。有的虽然几经沉浮,但最后仍殊途同归,也成了党的统一战线的成员。而且内容大部分是你自己亲历亲见亲闻。不讲别人,至少是我本人读书不多,是第一次看到集中了这么多知名人士故事的书籍。”

陈锦华又问我,这本书出版前有没有在报刊上发表过?我答:只有一部分在政协统战系统的报刊上发表过。他说:“那就好。”边说边拿出一封很短的推荐信给我,又说他认为这种内容的书更应该让今天的青年人知道。“你拿我的信再附一本《民主人士》寄到北京青年报社去。”他笑了笑接着对我说,“在全国范围内,《北京青年报》是青年报刊中发行量最大的报纸之一。有我的推荐信,他们可能会考虑的。”当我正不知道如何回答深表感谢时,他又拿出自己刚刚出版的新书《开放与国家盛衰》签名赠我,边签边说:“今天还有别的事,有话留着下次再谈吧。”我只得起身告辞了。

半个月后,《北京青年报》就有回音了,他们十分重视!第一,在该报连载,精选了《民主人士》一书中六个人物传记,连续刊登了两周;第二,他们约请了中国社科院文学研究所著名评论家陈骏涛,为《民主人士》写了一篇书评;第三,在《北京青年报》编辑部对我的作品有所了解后,又以一个“私人别传”的专版发表了我的长文《从〈李宗仁归来〉到〈梁潄溟问答录〉》。《北京青年报》对《民主人士》一书如此分量颇重的处理,完全出乎我的意料。

当《民主人士》精选人物传记第一篇在《北京青年报》刊发时,我带着那一期报纸去拜访陈锦华。见面时我除了感谢还是感谢,努力控制自己的情绪。陈锦华也喜形于色,说:“很好很好,让青年一代全方位地知道我们党的真实历史,是我们老一代的责任。”

正是这次见面,我主动带了一首不成格律的、写给自己看的、称道梁漱溟先生的诗,请陈锦华留下墨宝作纪念。他念了一遍,当场就铺纸一挥而就,递给我。

2016年陈锦华因病辞世,我人在美国,得知噩耗时,悲痛万分、伏案痛哭!我至今仍在深深地怀念他——这位把普通干部当成知心朋友的领导人!

(作者系第八、九届全国政协委员,人民政协报社原副总编辑、高级记者,全国政协民族和宗教委员会办公室原副主任、巡视员)

编辑:廖昕朔