首页>春秋>热点背后

毛泽东欢迎卫立煌归来

作者在卫道然(卫立煌之子)家中复制。另图见《团结报》2005年3月19日第3版。

中央档案馆藏

1955年3月15日,卫立煌在前国民党高级将领中,率先归来。

3月14日,在有关方面缜密安排下,卫立煌和夫人韩权华自香港九龙秘密抵达澳门。次日天刚放亮,卫立煌一行从拱北(今珠海)码头踏上祖国大陆。稍事休息后,卫立煌一行换乘汽车,经中山、顺德,于下午4时到广州。

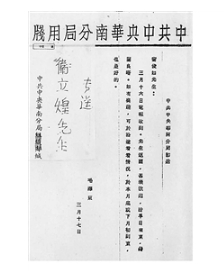

毛泽东电稿与电报送达件

1955年3月16日上午,卫立煌在广州接待前来采访的新华社、中新社记者,公布了他事先准备好的《告台湾袍泽朋友书》。随后他致电北京,向毛泽东主席报告自己已安然回归。

3月17日晨,“卫立煌返回人民祖国”这一爆炸性新闻以新华社通稿形式,刊登在《人民日报》《光明日报》和香港各大报纸的第一版上。

同日上午9时许,中共中央华南分局副书记林李明派秘书小方给卫立煌送来毛主席的复电:

中共中央华南分局即送

卫俊如先生:

三月十六日电报收到。先生返国,甚表欢迎,盼早日来京,藉图良晤。如有兴趣,可于沿途看看情况,于本月底或下月初到京,也是好的。

毛泽东三月十七日

上左图系套图,笔者叠加。“中共中央华南分局用笺”文头上的毛泽东电文为大图,打字机打印。左上角“中共中央华南分局组织部缄”专用信封为小图,上写“专送卫立煌先生”。林李明可能认为这不是组织部的事而是华南分局的事,或者他刚由组织部长升任副书记,用的还是组织部信封而把“组织部”划掉了。林李明附上上午9时写的短函并加盖印章,内有“主席意见,请您考虑后并盼告我们,以便襄助”。

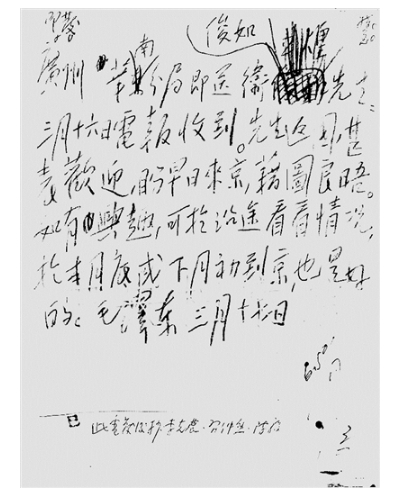

上右图为现藏中央档案馆的毛泽东亲笔拟写的电报原稿。毛泽东习惯夜间工作,用黑色铅笔书写,时间为17日晨6∶50,有“即发广州”,又用蓝色铅笔加“特急”“此电发后抄李克农、习仲勋、陈毅”。工作人员加盖的“已”字戳,表示已当即办妥。特别指出的是,毛泽东电文的抬头,在俊如、立煌、俊如间字斟句酌反复权衡,最后还是用了卫立煌的字“俊如”(旧时不直呼其名以称字为尊)。

毛泽东上述电文,距今已经70年。

览羊城再赴京“沿途看看”

我曾在京、皖多次采访卫立煌之子卫道然(第七、八、九届北京市政协委员),并收藏大量卫立煌资料,包括北京《人民日报》《光明日报》《大公报》《人民画报》《中国少年报》和香港《文汇报》《大公报》《新晚报》等数十份曾经报道卫立煌归来的报刊。其中1955年3月19日香港《大公报》头版以《卫立煌连日游名胜》报道:

【本报广州十九日电话】 前国民党高级将领卫立煌偕同夫人韩权华女士返回祖国后,连日在广州游览风景名胜,至为愉快兴奋。

卫氏夫妇十六日(即到广州第二天)上午乘车赴岭南文物宫,参观宫内现正举行的“广东省工矿交通运输企业技术革新展览会”,以及各馆。对展览会及各馆所陈列的展品赞口不绝。十七日赴越秀山参观了建筑雄伟的大运动场及游泳池、五层楼历史博物馆、标准植物园,下山后又参观了中山纪念堂、海珠公园和海珠桥。十八日参观先烈路附近的工人新村及黄花岗,并在黄花岗前摄影留念……然后到农民运动讲习所参观。

卫立煌夫妇还赴南方大厦参观国产商品展览会,游览北郊橡胶园,到中山纪念堂观看桂剧演出,还接连欣赏了京剧、汉剧和歌舞节目,逛了百货公司,“那公司规模好大啊,卖的尽是国货”。中共中央华南分局书记兼广东省委第一书记陶铸会见并宴请了卫氏夫妇。

卫立煌归来后,香港《大公报》以《访问卫立煌夫妇漫记》为题推出“本报广州专讯”连载。《大公画刊》4月17日整版刊发《回到祖国的卫立煌夫妇》,配照片7幅,内有“卫立煌夫妇参观广州造纸厂”“在花塔前留影”“参观实习农场的果树作物”“在石牌农学院”“卫立煌夫妇以驰名的新会甜橙和潮州柑招待客人”“卫立煌夫人韩权华在寓所看他们在广州游览时所摄的照片”等。远在美国和加拿大的华文报纸也刊登了中新社记者采写的专访。

根据毛泽东主席的意见,卫立煌选择了“沿途看看情况”再到北京的安排。他们夫妇经杭州、上海到无锡时,4月4日接到中共江苏省委转来的周总理电报,谓将于7日启程赴印度尼西亚出席亚非会议,希望行前能和卫立煌在北京相见。于是他们夫妇提前结束在南方观览的行程,翌日匆匆北上。4月6日上午到北京,暂住北京饭店。当天下午周恩来接见卫立煌,随后和邓颖超设宴款待卫氏夫妇。毛泽东、刘少奇、朱德等也先后接见。

5月29日,卫立煌全家迁入修葺一新的北京麻线胡同2号宅院。

牵线人和联系人

1983年10月18日,笔者在南京市北京西路10号采访了卫立煌原贴身随从柴春生。

据柴春生回忆,最早牵线促使卫立煌归来的是汪德昭,他是卫立煌夫人韩权华的大姐韩俊华的女婿(后任中国科学院声学研究所第一任所长、第五、六届全国政协常委)。

汪德昭于1949年4月到达香港,在卫立煌与中共党组织之间架起了联系的桥梁。卫立煌随即携柴春生到铜锣湾半山拜访时任中共香港工委书记张铁生。

柴春生此后当了5年“信使”,包括在开国大典后替卫立煌送电报稿给香港工委,请他们转达北京,对毛泽东当选中央人民政府主席“敬电驰贺”。毛泽东回电请“张枫转卫立煌将军”表示感谢,张枫即饶彰风,时任中共香港工委书记。1949年4月至1955年4月,香港工委书记为张铁生、张枫、黄作梅。

1955年3月,黄作梅拟定了卫立煌经澳门回归的方案,经周恩来批准后实施。4月,黄作梅奉派参加万隆亚非会议,所乘“克什米尔公主号”因台湾特工安装定时炸弹,起飞约5小时后爆炸,不幸牺牲。

最初与卫立煌接触的是张铁生,他1927年在上海大夏大学加入中国共产党。两年后经党组织批准留学德国,在柏林大学研究院专攻哲学。课余为国内商务印书馆和世界书局翻译哲学名著,其中最著名的是康德的《实践理性批判》。

抗战全面爆发后,张铁生回国,成为《抗战三日刊》《全民抗战》《世界知识》《国际新闻通讯》编辑和撰稿人,1941年春奉派在香港创办《青年知识》周刊。

抗战胜利国共和谈破裂后,1946年秋奉周恩来指派,中共谈判代表团中的张铁生和乔冠华、龚澎夫妇同时离开上海马思南路“周公馆”赴香港。龚澎主编《中国文摘》。张铁生接手《世界知识》和《青年知识》,不久,又继章汉夫、乔冠华后任中共香港工委书记。后完成专著《近代国际关系史》。

新中国成立后,张铁生兼任政务院接收在港资产代表团副团长。曾代表大陆方面负责与卫立煌保持联系。

张铁生既是隐秘战线的无名英雄,又是知名学者,曾任全国政协委员。

(作者系安徽省文史研究馆馆员、合肥市政协原副秘书长)

编辑:廖昕朔