首页>社会>聚焦

银发一族有了智能陪护——

科技如何重塑温情养老?

智能陪护开启温情养老新篇章

4月的山城,春光明媚。

重庆市第一社会福利院内,智能陪护机器人“裴裴”被老人们围在中间。它轻轻转动头部,用温柔的语调提醒:“张爷爷,今天阳光好,我陪您去小花园散步吧?”

张爷爷还未回应,86岁的王奶奶捧着相册凑过来说:“裴裴,你看我年轻时候这张,在解放碑拍的!”机器人眼中闪过一道蓝光,随即“笑”着回应:“您年轻时真时髦!这条碎花裙现在穿也好看。”旁边的李爷爷笑着说:“它嘴巴甜得很,哄得大家天天找它耍!”

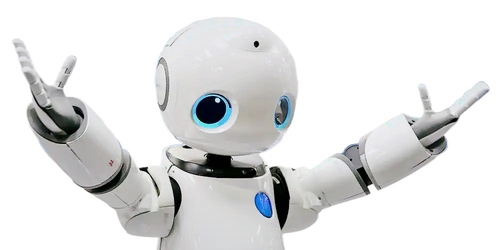

圆润可爱的白色机身,1.2米的身高刚好与坐着的老人平视,这位福利院里的“新员工”谈吐不凡,从养生知识到时政新闻侃侃而谈,能娓娓道来重庆的老街故事、经典戏曲,还能即兴来段川剧变脸表演。

更难得的,是它温柔体贴的性格与极富耐心的倾听能力。当张阿婆说起子女时,“裴裴”总会适时地附和;当陈爷爷回忆往事时,也能静静地“注视”着老人,时不时点头回应。

“‘裴裴’已经成了院里最受欢迎的‘开心果’。”护工们笑着说,除了“能读心、会哄人”,这款机器人还能实时监控老年人身体状况,包括心率、血压、体温等关键指标,长期监测老年人心理状态和情绪变化,并提供音视频娱乐、棋牌以及认知类游戏、健身操等“一站式”的情绪陪护体验。

全国政协委员、中国科学院自动化研究所研究员赵晓光在调研中发现,目前,越来越多的养老机构通过引入智能科技,正在实现从传统照护模式向智慧养老的转型升级,“银发一族”有了“智能陪护”。

在江苏无锡,某科技企业研发的智能养老机器人,能随时关照老人吃药、吃饭和休息,还能播放新闻、帮忙网购;在上海一家社区看护中心,一位护工穿戴上腰部外骨骼,就能轻而易举地将患脑瘫的老人抬上病床;在北京,长者陪伴机器人“小丽”集日程提醒、聊天、放歌、查菜谱、紧急呼叫等多种功能于一身,为老年人提供全方位的生活陪伴……

“从供给端来看,高强度的工作负荷与相对偏低的薪资水平,导致行业陷入‘招人难、留人难’的困境;从需求端来看,随着养老观念的升级,现代老年人已不再满足于基础生活照料,而是追求涵盖身心健康管理、社交娱乐、自我价值实现等多元化的高品质养老服务。”赵晓光表示,“科技﹢养老”的创新模式不仅让养老机构焕发出智慧新活力,更能通过提升服务效率和质量,为应对日益严峻的人口老龄化挑战提供切实可行的解决方案。

从“基础照料”到“心灵呵护”

近年来,依托大数据、云计算、人工智能等技术,护理型、康复型和陪伴型养老机器人初具雏形,使用舒适度与安全性能不断提升。

去年9月,腾讯Robotics X实验室发布第五代机器人“小五”,具备四腿轮足复合设计、大面积触觉皮肤、多指灵巧手及安全人机交互能力,定位为通用人居环境机器人。

“此前,技术团队专程到养老院等地调研,发现在养老领域,包括巡检、分餐、协助挪移、防止跌倒、搬运重物、辅助翻身洗澡等方面存在难点。”腾讯首席科学家、腾讯Robotics X实验室主任张正友告诉记者,开发“小五”的目的正是协助挪移,它能够帮助老人从床上起身、抱到轮椅上,还可以推着老人散步,甚至完成取快递等任务,解决许多养老场景的实际痛点。

“我们还在加强‘小五’的触觉、操作能力和各方面的感知能力,持续迭代升级产品。未来的养老机器人,会拥有更灵巧的双臂与智慧型大脑。”张正友表示,从技术和应用场景来说,目前的养老机器人比较像“大哥大”,日后有望进化成“智能手机”。

在他看来,从企业的创新研发,到养老机构和长者家庭的选择、应用,科技的温度正在重新定义“老有所依”。从实验室走向养老院等人居生活场景,养老机器人的应用落地需要实现人机协同、机机协同、环境协同,最终目标是帮助当代老年人拥有新型养老生活方式,让养老机器人从单纯的功能性工具,进化为具有人文关怀的智慧养老伙伴。

“人工智能在养老领域的真正价值,在于通过技术赋能实现人机协同。借助AI处理日常护理中的程式化工作,不仅提升了服务效率,更释放了护理人员的专业潜能。”全国政协委员、安徽芜湖机器人产业发展集团董事长兼总经理许礼进认为,养老机器人可以在辅助行走、健康护理、家务协助、情感陪伴、紧急呼叫等方面发挥作用。这种技术赋能,让护理团队将有限的时间和精力,聚焦于更需要情感共鸣、个性化关怀和人性化沟通的照护工作。

赵晓光观察到,许多照护家庭都面临着一个难题:需要将体重约50~60公斤的老人从床上转移到轮椅上,再推至户外活动。这项看似简单的日常照护工作,往往给照护者带来巨大的体力负担。

“正是基于这样的实际需求,开发养老机器人的价值才显得尤为重要——通过技术创新,为这类高频、高强度的照护场景提供更安全、更省力的解决方案,从根本上减轻照护者的工作压力。”许礼进坦言,智慧养老的核心要义不是用机器取代人,而是通过科技手段优化人力资源配置,让护理人员能够为长者提供更有温度、更具价值的陪伴服务,实现从“基础照料”到“心灵呵护”的服务升级。

从“看护型”转向“智护型”

去年1月,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出强化老年用品创新,打造智慧健康养老新业态,推广应用智能护理机器人、家庭服务机器人,大力发展康复辅助器具产业。

除了政策支持,我国人工智能技术的日渐成熟也令人充满信心。全国政协委员、中国科学院计算技术研究所研究员张云泉表示,从产业基础来看,我国已经具备了发展养老机器人的良好条件,而家庭养老机器人应是重中之重。

“当前政策资源更多向医疗属性强的机器人倾斜,家庭及社区场景应用面临政策‘冷热不均’的问题。”张云泉提出,尽管康复类机器人研发取得显著进展,但实际应用仍面临双重挑战:一方面,产品在家庭和社区场景的普及应用存在落地障碍;另一方面,人机交互、环境感知等多项关键技术仍需持续攻关。

“这种需求与供给之间的结构性矛盾,正凸显出养老机器人产业化进程中的关键突破点。”他进一步解释说,养老服务的特殊性对机器人产品提出了高要求:既要满足个性化服务需求,又要确保操作安全便捷。这种高标准直接推高了研发成本,使得终端产品价格居高不下,形成了“研发投入大—市场价格高—市场接受度低—研发投入受限”的产业闭环。

1个多月前,国际电工委员会(IEC)正式发布由我国牵头制定的养老机器人国际标准——《互联家庭环境下使用的主动辅助生活机器人性能准则》。

“针对老年人的生理和行为特点,从设计、制造、测试和认证等方面为养老机器人立好了‘规矩’,不仅涵盖可用性、可靠性、无障碍等通用要求,还特别关注了健康监测、生活辅助、移动支持、数据管理等方面。”赵晓光表示,该标准的出台标志着养老机器人行业迈入规范化发展新阶段,同时能够对世界机器人养老产业发展起到引领和带动作用。

在她看来,可通过建立统一的技术规范和质量基准,从三个维度推动行业升级:首先,为制造商提供明确的产品研发指引,确保产品在安全性、功能性等方面达到行业基本要求;其次,通过建立权威的检测认证体系,既提升行业整体技术水平,又增强消费者的购买信心;最后,标准的实施有助于形成良性的市场竞争环境,从而促进产业向高质量发展转型。

“如今,智能机器人逐渐活跃于社会生活的方方面面,也正在跑出科技助老‘加速度’。”采访中,委员们期待着不久的将来,养老能够从“看护型”转向“智护型”,科技“新护工”真正走进寻常百姓家,让幸福养老不再遥远。(记者 赵莹莹)

编辑:廖昕朔