首页>统一战线>民族宗教

护边员肉孜·萨地克:守边护边是“家训”,要代代相传

临近5月,海拔4000多米的别迭里山口渐渐暖起来。比天气更暖的,是一个好消息——57岁维吾尔族护边员肉孜·萨地克荣获2025年新疆维吾尔自治区劳动模范荣誉称号!当被问起获奖感受,肉孜大叔略带羞涩地反复说“激动”“开心”。淳朴的他说不出更多华丽的词语来表达内心的喜悦,工作生活还是一如既往。

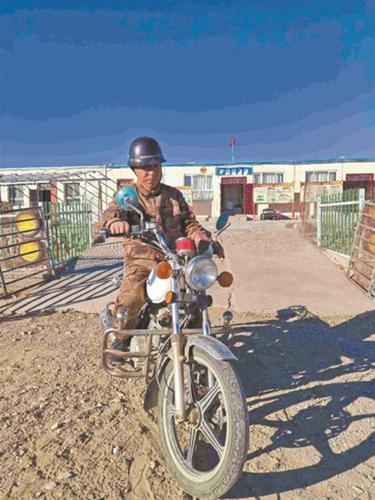

4月27日,当清晨第一缕曙光来临,肉孜便起了床。匆匆洗漱、早饭后,他便推出心爱的摩托车,驶上日复一日的巡逻路。这条路,肉孜一家三代已经走了75年。

肉孜的执勤点位于新疆维吾尔自治区乌什县亚曼苏柯尔克孜族乡,距离边境线35公里。维护祖国边境的安全,是生活在这里的各族群众融入骨血的使命。肉孜·萨地克从小就知道,守边护边是“家训”,要代代相传。“没有边境的安宁,没有祖国的稳定,哪来的幸福生活?”肉孜说,这句话爷爷说给爸爸,爸爸又说给他们兄弟三人。

爷爷的护边往事肉孜没有很深的印象,但是父母驻扎在山上守边护边的30余年,他耳濡目染、历历在目。“那时候条件很艰苦,爸爸出去巡逻,手里只有一个木棍。既防备不法分子,也防备野兽。出去巡逻,想吃饱穿暖都困难。但我从没有听过父母喊苦。”

后来,父亲走了,三兄弟接过父亲的接力棒,成为山上为数不多的亲兄弟护边员。

肉孜的工作范围,就是“护边员之家”周围方圆20公里的区域。他穿梭于山地、河谷、洞穴,常常很晚才回来。由于海拔高,山间气候恶劣,“早穿皮袄午穿纱”是常态,也常常遇到一分钟前艳阳高照转瞬就暴雨倾盆的天气。即便如此,肉孜也总说,比起老一辈护边员,自己幸福很多——有“护边员之家”,这是专门的办公区域,他和同为护边员的妻子就住在一旁“质量很好”的抗震房里;有专用摩托车,再也不用骑马或徒步;还有望远镜、手电筒等专用的工具。更重要的是,在党的富民好政策下,他把家里的放牧养殖事业经营得红红火火,从曾经的“贫困户”成为自治区“脱贫攻坚先进个人”。

走进“护边员之家”,肉孜的奖状贴满了一墙:“优秀护边员”“优秀共产党员”“民族团结进步模范个人”“抗洪抢险先进个人”……一张一张看过去,居然还有他为海南、甘肃、西藏等地赈灾捐出善款的证书。这些地方对肉孜来说非常遥远,但他说,“没去过不要紧,出了力就高兴。”

“我是党员,现在生活这么好,都是党给我的。作为一名护边员,我的收入虽然有限,力量很小,但全国各族兄弟姐妹人数很多,谁有了困难,大家相互帮帮忙,困难很快就过去!”

附近的护边员执勤点流传着一句话——“有困难找肉孜”。因为他曾在暴风雪中救助过12岁的柯尔克孜族牧羊女孩,也曾单枪匹马帮助不相识的牧民赶回走失的100余只羊。还有一年秋天,河水上涨,一辆外地车辆困在河水中,肉孜二话没说跳到冰凉的河中帮忙推车。车推上岸,肉孜的鞋子却彻底坏在河里……

在护边工作中,肉孜也遇到过危险。

有一年春天,肉孜在巡逻时发现了3名以收购牲畜为名的陌生人,他敏锐地感觉到不对劲,立刻派其他队员下山报信。边境派出所民警赶到后确认,居然是3个试图偷越边境的不法分子!

“护边员之家”中厅里,一行大字格外醒目,分别用汉语和维吾尔语写着“从古至今新疆都是祖国领土不可分割的一部分”;门外展板上,又有另外一行大字“边疆有我,祖国放心”。有客人来访,肉孜会用异常简朴的话语简单讲解,但他的目光中却是满满的自豪。

如今,肉孜巡逻时常带上儿子,一路教着如何熟悉山口的路、判断陌生人是否可疑、有了突发情况如何处置等。“我老了后,希望儿子继续守好这片土地。哪怕我不在了,他也要把边境看好。”肉孜说,守边护边的任务就要代代相传。(本报记者 李寅峰)

编辑:董雨吉