首页>社会>聚焦

国家卫生健康委等七部门发文协同推进托育服务普惠扩容,委员建言——

给“最柔软群体”以最坚实的守护全国政协委员刘菊娇:

须建立供需精准对接机制

1个多月后,北京宝妈阮筱梅即将把女儿送进幼儿园。

回顾过去3年,这位职场妈妈向记者用“挺过来”形容这段育儿历程,“1000多个日夜的托育难题,终于要翻篇了”。

和众多双职工家庭面临同样困境,阮筱梅与丈夫因工作繁忙难以兼顾育儿。“方圆3公里内,我们跑遍了所有托育机构,不是价格超出预算,就是排队要等半年。”她无奈地说。

最终,年过六旬的母亲不得不从郑州老家北上驰援。60平方米的小房子里,开始了三代同堂的生活。

阮筱梅的境遇,是当前普惠托育服务的一个微观缩影。全国政协委员、江西省教育厅原一级巡视员刘菊娇在调研中发现,像阮筱梅这样“被迫家庭化育儿”的案例并非个例。

“城区核心地段托育机构一位难求,部分新建社区配套托育中心却因地理位置偏远、服务时间不灵活等原因而乏人问津,面临招生难题。”在她看来,其背后折射出普惠托育服务“结构性矛盾”的现实挑战,更是家长们“托不起”“不敢托”“不愿托”“不便托”等多重困境的集中体现。

统筹考虑经济发展、人口结构和托育实际需求等因素,国家卫生健康委联合发展改革委、教育部等七部委,于近日共同出台《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》(以下简称《意见》)。

《意见》首次提出,加快构建“1﹢N”托育服务体系,即以托育综合服务中心为枢纽,把托育机构、社区嵌入式托育、幼儿园托班、用人单位办托、家庭托育点等,“编织”成一张家门口的托育网络。

“通过优化空间布局和服务供给破解发展瓶颈,急需建立供需精准对接机制。”刘菊娇坦言,这意味着未来将通过统筹政府引导、市场参与和社会支持等多方力量,建立需求导向的动态供给机制,实现托育资源精准配置与高效利用。

她进一步解释说,应充分整合利用已有的托育机构、幼儿园、妇幼保健医院及医疗机构、社区公共空间等资源,通过政策引导、财政补贴等方式,让“1﹢N”网络中的每个节点都能充分发挥效能,真正实现“15分钟便民托育服务圈”的建设目标。

平衡了服务可及性,“价格高”也是不少年轻父母选择托育机构时难以跨越的一道“槛”。

为了让托育价格“降温”,《意见》提出多举措协同发力:托育机构用水、用电、用气、用热全部按居民生活类价格执行;社区托育可享免费或低收费场地;民办普惠托育收费实行政府指导价或设置参考区间;机关、事业单位和国企也被点名“带头办托”,相关费用可从职工福利费、工会经费中列支。

目前,中央预算内资金已支持建设托育综合服务中心项目347个,为各地加快构建“1﹢N”托育服务体系、提升公办托育服务能力、增加普惠托位供给提供有力支撑。

刘菊娇期待,以托育综合服务中心为核心平台,通过其示范带动作用,为区域内各类托育机构提供专业支持和资源赋能。

“重点突出优质服务的标杆效应,充分发挥中心在家庭科学育儿指导和婴幼儿早期发展促进方面的专业优势,从而全面提升区域托育服务的质量和水平。”刘菊娇说。

全国政协委员贺丹:

可逐步构建“托幼一体”融合发展模式

《意见》在总体要求中提出,2025年,实现每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数4.5个,新增普惠性托位66万个。这一目标的实现,离不开各地因地制宜的创新实践。

“在各地积极探索托育服务新模式的同时,幼儿园开设托班正成为普惠托育体系建设的重要突破口。”全国政协委员、中国人口与发展研究中心主任贺丹注意到,《意见》创新性地放宽了幼儿园托班的年龄限制,明确提出“鼓励有条件的幼儿园开设托班,提供托育服务”。

在她看来,依托现有学前教育资源,开展面向2~3岁幼儿的全日托、半日托等多元化托育服务,不仅能充分发挥幼儿园的专业优势,更能精准填补当前社区托育服务的结构性缺口。

这一创新模式,正在从理念转化为实践成果。2024年秋季新学期,北京普惠托育学位大幅扩容。据北京市教委数据,全市753所普惠幼儿园开办995个托班,为2~3岁幼儿提供19817个优质普惠托位。

在快速推进普惠托育服务落地的同时,贺丹还注意到,《意见》明确提出要解决好场地、设施、师资等条件保障。

“与3~6岁学前儿童相比,托班幼儿自理能力较弱,需要更细心的呵护和更高的安全保障。”她进一步解释说,推进有条件的幼儿园提供托育服务,相应的环境创设、设施配置及人员配备,应当严格遵循0~3岁婴幼儿的身心发展特点与成长规律,科学规划托育服务供给规模,杜绝盲目扩张导致的安全隐患和服务质量下滑,尤其要防止将3~6岁学前教育模式机械照搬至托育班级的做法。

“建议县级及以上教育部门加强幼儿园开设托班的条件评估和日常管理,同级卫生健康部门做好卫生保健等方面的业务指导。”贺丹提出,当前亟须配备专业师资、独立活动空间和符合低龄幼儿的照护标准,同时要建立常态化的督导检查机制,确保各项托育服务标准得到切实落实。

她认为,在落实国家统一规范的基础上,各地可结合区域实际,通过科学评估托育资源供给能力,有序扩大服务覆盖面,将2~3岁幼儿纳入普惠服务体系,逐步构建“托幼一体”融合发展模式,实现优质托育服务的可持续供给。

同时,着眼于“一刻钟托育服务圈”,聚焦近家、近单位这两类重点区域,挖潜社区嵌入式资源,鼓励有条件的机关、企事业单位、大型工业园区为职工提供福利性托育服务,并向周边居民开放。

全国政协委员谢文敏:

加快构建托育人才长效发展机制

随着《意见》等政策红利的持续释放,不仅勾勒出普惠性托育服务体系建设的清晰蓝图,更让无数像阮筱梅这样的双职工家庭看到了希望——孩子既可以获得专业照护,又不会过度加重家庭经济负担。

身为人母,阮筱梅特别期待通过建立专业人员持证上岗、服务流程规范化等制度保障,切实提升托育服务质量,让每个家庭都能安心托付、放心托育。

令人欣慰的是,最新出台的《意见》从制度层面回应了家长们的关切。

《意见》将支持高等学校、职业学校开设托育相关专业,加强婴幼儿托育学科专业建设。推行“岗位需求﹢技能培训﹢技能评价﹢就业服务”项目化培训模式,加强托育人才培养培训,建设托育实训基地,提升托育从业人员实操能力。

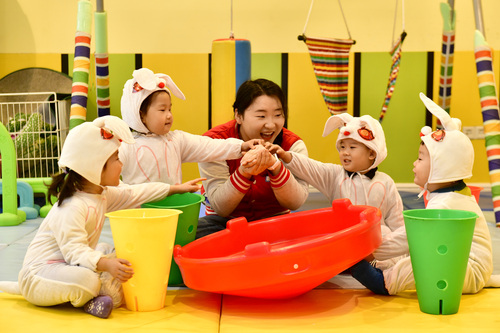

“0~3岁婴幼儿是‘最柔软的群体’,正处于身心发展关键期,托育服务必须兼具专业性与人文关怀。”全国政协委员、湖北首义律师事务所主任谢文敏表示,在推进托育专业人才培养过程中,应当注重将专业技能培养与人文素养培育有机结合。

她提出,在课程设置中增加婴幼儿心理学、早期教育原理等基础理论课程,同时强化实践教学中的人文关怀能力训练,使从业人员既能掌握科学的照护技能,又具备尊重婴幼儿个体差异、理解家长需求的职业素养。

“从家庭独自承压,到政府、园区、机构共筑支撑网,通过更好的托育保障、更精准的托育服务供给,给‘最柔软群体’以‘最坚实的守护’,‘托’起今日的‘幼苗’,‘托’起家庭的希望。”为实现这一愿景,谢文敏呼吁加快构建托育人才长效发展机制,通过完善职业资格认证、优化薪酬待遇、拓宽晋升通道等系统性举措,打造一支稳定的专业化托育服务队伍,真正实现“引得进人才、留得住人才、用得好人才”的良性发展格局。

以专业护航成长,用爱心守护未来。在谢文敏看来,当政策保障、人才培养、质量监管形成闭环,才能真正让每个孩子都能享有公平且有质量的早期发展机会,让每个家庭都能感受到“幼有所育”的民生温度,共同托举起民族未来的希望。(记者 赵莹莹)

编辑:廖昕朔