首页>专题>铭记历史 缅怀先烈>与委员同访·看今昔巨变

沈阳“九·一八”历史博物馆国歌墙——

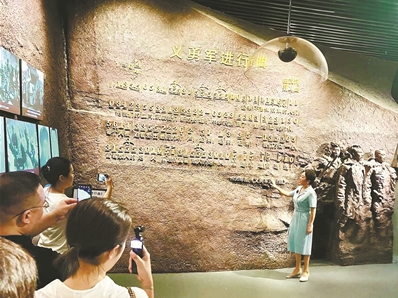

聆听白山黑水间的历史回响肖迪委员(右)在沈阳“九·一八”历史博物馆国歌墙前清唱《义勇军誓词歌》。

“起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉,筑成我们新的长城……”辽宁沈阳“九·一八”历史博物馆内,一面长8米、高4米的国歌墙赫然矗立于展厅内,1935年版的《义勇军进行曲》曲谱与抗日英雄群体浮雕像镌刻其上。每当观众走近这面墙,庄严而激昂的国歌声就会从这里传来,仿佛将人们带回那段热血沸腾的抗战岁月……

1931年9月18日22时20分左右,沈阳城原本平静的夜空被一声沉闷的爆破声划破——日军蓄谋炸毁南满铁路柳条湖段路轨,随后反诬中国军队所为,借此向辽宁北大营发起进攻。

这一声炮响,揭开了中国人民十四年抗战的序幕。

“辽宁是抗日战争的起点,而义勇军作为人民自发组织起来的反帝爱国武装,正是在辽宁率先举起了反抗日军入侵的大旗。”站在庄严肃穆的国歌墙前,沈阳“九·一八”历史博物馆社教部副主任季宁对记者说,由田汉作词、聂耳作曲的《义勇军进行曲》,就是以九一八事变后中国人民保卫家园、抗击日本侵略者为背景,以东北抗日义勇军的形象事迹为原型创作的。

九一八事变后,不甘沦为亡国奴的东北民众拒绝执行国民党当局发布的“不抵抗”命令。在中国共产党地下组织的领导与协助下,自发组建起的义勇军、自卫军、救国军等抗日武装,统称东北抗日义勇军。他们用简陋的大刀长矛对抗敌人的机枪大炮,用血肉之躯鏖战全副武装的侵略者。

“义勇军战士们的战斗热情恰似燎原之火,迅速燃遍了东北的林海雪原。”季宁介绍,1932年,辽宁抗日义勇军已经发展成了58路军,总人数超过20万。据义勇军史著名研究者孔令波先生考证,东北抗日义勇军在1932年夏秋之际发展至鼎盛,总人数为55万人左右。

从辽河两岸到松花江畔,从长白山到兴安岭,抗日义勇军的足迹遍布东北的白山黑水。“辽宁抗日义勇军的抗战历史,奠定了国歌的词曲架构与基调,义勇军的爱国主义精神更是为国歌创作提供了灵感。”原辽宁省政协文史委副主任赵杰介绍。

九一八事变后,东北地区相继沦陷。为抵抗日军入侵,辽宁抗日义勇军的战斗异常艰苦。为激发战士们的抗战热情,一首首激昂的军歌与一篇篇热血的誓词应运而生。“‘起来!起来!不愿做亡国奴的人们’,这句话来源于辽宁黑山人‘老梯子’高鹏振组织的‘东北国民救国军’誓师抗日时宣誓的誓词,与《义勇军进行曲》的歌词十分相似。此外,辽宁清原孙铭武、孙铭宸等人组织的血盟救国军所唱《血盟救国军军歌》的歌词,以及本溪桓仁民众自卫军《告武装同志书》中的部分表述,也都为《义勇军进行曲》的创作提供了丰富的语料素材。”赵杰表示,上海慧冲影片公司曾于1933年2月赴热河东北义勇军驻地,拍摄抗战纪录片,辽宁义勇军奋起抗日的战绩和长城抗战的悲壮场面,激发了田汉和聂耳的创作激情和灵感,孕育了《义勇军进行曲》的诞生。“所以说,辽宁是当之无愧的新中国国歌素材来源地。”

如今,先辈们不屈外侮的抗战精神已凝结为国歌墙上的斑驳曲谱,无数观众在此驻足聆听。一面国旗墙,仿佛一条时间纽带,连接起了往昔的硝烟与今朝的和平。鲜为人知的是,这面国歌墙的落成,正是源于辽宁省各级政协的大力推动。

“1998年,辽宁省政协八届一次会议结束不久,时任省政协主席孙奇就专门作出指示,要把义勇军和辽宁抗战这一重大专题任务抓好,并将其列为八届辽宁省政协文史委员会的主要调研题目。”赵杰表示,通过实地考察调研,委员与专家学者注意到,关于义勇军在辽宁地区抗日斗争纪念设施的建立,缺少在全省范围内的整体构想与规划,尤其是辽宁文化建设与国歌的联系,一定程度削弱了内在意义的发挥。

在充分挖掘史料、实地论证的基础上,2000年,赵杰与其他9名省政协委员一起,向省政协提交了《关于在“九·一八”历史博物馆建立“国歌墙”,提高精神文明水平》的提案,该提案也被评为省政协优秀提案。

2001年,适逢九一八事变爆发70周年暨义勇军创建70周年之际,国歌墙于沈阳“九·一八”历史博物馆正式落成。“国歌是国家的骄傲,更是国家的象征。”赵杰感慨道,“每当国歌响起,身为政协人,想到自己曾为弘扬国歌精神尽了一点绵薄之力,内心还是十分自豪的。”

在国歌墙前,辽宁省政协委员、沈阳师范大学教授、梅兰芳艺术研究所所长肖迪饱含深情地为我们清唱起了《义勇军誓词歌》。她深有感触地说,文艺作品与时代紧密相连,今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,作为一名辽宁省政协委员,保护抗日义勇军文化遗产、弘扬民族精神,是义不容辞的责任。

肖迪表示,将进一步挖掘抗战英雄事迹,并将其与京剧这一中华优秀传统文化相融合,创作更多爱国主题的文艺作品。“我们要用鲜活的英雄人物故事拉近与青少年的距离,让红色血脉永续流淌,让伟大抗战精神代代相传。”(本报记者 邢佳璐 李敏杰 徐康辉 满达呼)

编辑:李敏杰