首页>专题>铭记历史 缅怀先烈>抗战记忆

抗战记忆丨血色芷江,见证山河重光

今年是抗战胜利八十周年。十四年抗战,中国军民伤亡超过3500万人。我们这个古老民族,在国家生死存亡之际,总有一大批英雄儿女,以骨为笔,以血为墨,书写下不屈的誓言。我们永远不能忘记,也不应该忘记那些为国家民族捐躯的忠烈。前段时间,我怀着崇敬的心情来到芷江抗战胜利受降遗址遗迹纪念地,深切缅怀为抗战而牺牲的英烈。

芷江,是湖南西部的一座小城,地处湘、黔、川交通要冲,素有“滇黔门户、西楚咽喉”之称。芷江是湘西会战的战略总部,也是中国军队对日反攻的前哨阵地。1945年4月,日军发起“芷江作战”,妄图夺取芷江机场,打通西南交通线,遭到中国军队迎头痛击。小小的芷江城,是抗战时日军无法逾越的铜墙铁壁,成为抗战精神的重要象征。选择芷江为受降地,既是对中国军民十四年抗战的肯定,也标志着从“抗战堡垒”向“和平起点”的历史转变。同时,芷江位于重庆、昆明、南京三地中心点,不仅驻有大量陆军,还有着当时远东第二大机场,是中国空军最重要的基地,可以防止日本残余顽抗势力作祟,保证受降仪式的安全。

在通往纪念广场的石桥两侧,那醒目的红色标语“庆五千年未有之胜利,开亿万世永久之和平”,如同历史的呐喊,让人心潮澎湃。回溯往昔,苍穹悲恸垂泪,山河泣血含殇。中国人民经过艰苦卓绝的浴血奋战,终于取得了抗日战争的伟大胜利。这是中华民族近代以来抗击外敌入侵的第一次完全胜利,堪称“五千年未有之胜利”。而胜利之后,人们对和平的向往与追求,便凝结在“开亿万世永久之和平”这句充满期许的话语中。这座石桥连接着过去与未来,走过它,仿佛穿梭在历史的长河里。

图为受降纪念坊(芷江县委宣传部供图)

沿着石桥前行,怀着愈发崇敬与激动的心情,那承载着无数荣光与历史记忆的芷江受降纪念坊,便逐渐映入眼帘。纪念坊四周,翠绿的松柏直指苍穹,洁白的鸽子飞翔其间。纪念坊造型独特,采用四柱三拱门的形式,宛如一个巨大的“血”字,又似一座凯旋门,寓意着正义战胜邪恶。这是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利的重要历史见证。石坊的正反面都镌刻着多副对联和题词,每一句都在诉说着当年那段振奋人心的历史,彰显着艰苦抗战后的伟大胜利与荣光,记录着中华民族不屈不挠、抵御外敌的坚韧精神。

站在广场,凝视着纪念坊,心中百感交集,仿佛还能听到当年胜利的欢呼与喜悦,泪水模糊了我的双眼。一百多年前,《马关条约》的屈辱墨迹未干,旧中国在列强的坚船利炮下被迫敞开国门,山河破碎、主权沦丧,谈判桌上的每一个字都浸透着血泪,将民族尊严碾作尘泥;而此刻,脚下的土地见证了侵略者低头缴械的历史时刻,中国军民以血肉筑起的长城,终于换来侵略者的屈膝投降。从被迫割地赔款到昂首接受投降,从丧权辱国到扬眉吐气,两种场景的碰撞,是一个民族从屈辱走向复兴的沧桑史诗。指尖抚过冰冷的石碑,仿佛触摸到了先辈们不屈的脊梁,泪水既是对往昔苦难的铭记,更是为今日山河无恙、国富民强而迸发的震撼与自豪。我的家族也在这段血色历史中留下深深的伤痛。我爷爷就是在日本鬼子的飞机轰炸中不幸丧生的。我父亲常常给我讲述这段往事。他说,日本侵略者的飞机掠过村庄,无情的炸弹夺走了无数无辜的生命,包括我那从未谋面的爷爷。每当父亲回忆起这些,我都能感受到他那种刻骨铭心的痛,以及对日本侵略者的无比仇恨。

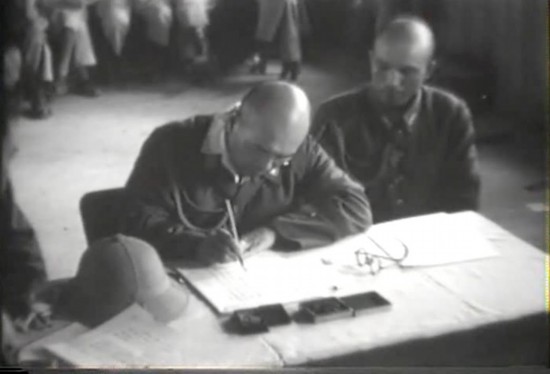

1945年8月21日侵华日军投降代表今井武夫在投降备忘录上签字(芷江县委宣传部供图)

带着对胜利丰碑的震撼,我踏入承载历史细节的中国人民抗战胜利受降纪念馆。1945年8月21日,在中外各界人士和记者的见证下,日本投降代表今井武夫在此垂头丧气地代表日本政府,在投降书上签字并盖章,芷江因此成为名扬中外的抗战受降名城。馆内记录了自1931年九一八事变到1945年日本投降期间,中国人民艰苦卓绝的抗战历程。纪念馆里陈列着大量珍贵文物,如降书、来往电文等,还有丰富的图文史料,生动再现了那段波澜壮阔的历史。它不仅是缅怀先烈、铭记历史的重要场所,更是弘扬伟大抗战精神,增强民族凝聚力和自信心,警示后人珍视和平的重要基地。我还参观了中国战区受降典礼会场旧址。这个看似普通的建筑,承载着重大的历史意义。会场内,两张长桌相向而置,桌上摆放着规整的文件,受降代表席上的笔墨纸砚仿佛还留存着当年签署文件时的凝重气息;墙上悬挂着的作战地图,虽已泛黄,但仍能让人想象到当年激烈的战争局势。芷江受降伸张了人类正义,让中华民族在经历了漫长的苦难后,重新找回了自信与自豪。“日落芷江”,这简单的四个字背后,是无数中华儿女浴血奋战的身影。它承载着那段无法忘怀的历史,成为了我们民族的精神坐标。

中国人民抗日战争胜利受降纪念馆(芷江县委宣传部供图)

参观临近尾声,我站在纪念馆门前广场上,久久凝视着一块被岁月浸润的石碑。上面是

芷江的胜利,是人民的胜利。它告诉我们,只要我们团结一心,就没有克服不了的困难。回首历史,是为了更好地走向未来。今天,我们要铭记先辈们的英勇与牺牲,更要传承和弘扬抗战精神,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。(作者周效华系常州市政协原秘书长)

编辑:彭子钰