首页>春秋>政协历史

《文史资料选辑》的七个坐标

《文史资料选辑》是全国政协主办的一本老品牌连续出版物,主要刊登政协委员及其联系的各方面人士对重大事件、重要人物的回忆资料,以“亲历、亲见、亲闻”的“三亲”性与统战性为主要特色。其创办及发展历程,是人民政协文史资料工作的一个缩影。自1960年1月创刊,至今出版到第180辑,笔者从中撷取有特殊意义的7辑介绍品评,其背后的年份正是其办刊方向、内容时限、展现形式等的重要转折点,以此文纪念该出版物的65载春秋。

第一批文史专员合影:溥仪(前右二)、杜聿明(前右一)、宋希濂(后左三)、王耀武(前左一)、杨伯涛(后左二)、郑庭笈(后右一)、周振强(后左一)。

1960年创刊:从0到1

《文史资料选辑》(以下简称《选辑》)诞生于人民政协文史资料工作开创初期。1959年4月29日,在全国政协三届一次会议闭幕会后的茶话会上,时任全国政协主席周恩来发表了倡导文史资料工作的讲话,提出“希望过了60岁的委员都能把自己的知识和经验留下来,作为对社会的贡献”。

之后,全国政协迅速筹划开展文史资料工作,组建机构、充实队伍。5月12日,周恩来主持召开全国政协三届一次常委会会议,通过了成立全国政协文史资料研究委员会的决定,由时任中国科学院近代史研究所所长范文澜担任主任委员,李根源、王世英、杨东莼、申伯纯、顾颉刚5人任副主任委员,王伯祥、章士钊、吕振羽等40人为委员,无一不是社会各界名流或史学界名家。

资料征集工作有组织有计划地进行,全国政协文史资料研究委员会组织了国民党军事组、国民党政治组、北洋组、文教组、东北军组、西北军组6个业务组,拟定了145个历史事件和61个历史人物的参考题目。工作迅速开展,来稿源源不断。

文史资料井喷式汇集,《选辑》应运而生。截至1959年底,全国政协文史资料研究委员会已收到各类资料200多万字,决定编印《选辑》。1960年1月,第1辑《选辑》由中华书局出版,内部发行。行政14级(县团级)以上干部须凭县级以上领导机关的公函订阅,可谓“一书难求”。

《选辑》的编辑队伍非同寻常。文史办公室首任主任是米暂沉,曾任杨虎城将军的办公室主任。文史办公室在副秘书长、副主任委员申伯纯的直接领导下,负责文史资料的日常征集和编辑工作,其中有旧时的军政官员和爱国人士王式九、王述曾、王毓超,有著名报人和记者万枚子、彭子冈、浦熙修,还有蔡锷将军的子嗣蔡端等。其中几位在1957年被错划为右派分子,在周恩来、邓颖超等人的关怀下辗转安排在文史办,做审稿、编稿的工作。

1961年春,文史资料委员会下设的文史专员室成立。新中国成立10年后,解放战争中的国民党战犯陆续完成教育改造,其中一些人特赦后被聘为文史专员。他们撰写、征集、审阅“三亲”史料,并协助编辑出版文史资料读物,这使得《选辑》的编辑队伍更加壮大。

周恩来一直关心并具体指导文史资料的征集和整理工作,几乎每辑《选辑》出版他都看,当他发现有的文章有低级趣味等问题时,便及时提出意见:“不要哗众取宠,故作惊人之笔。”“文史资料的工作方向要对,要存真,要实事求是。”

截至1966年5月,共征集文史资料约1亿字。出版《选辑》55辑、493篇、约860万字。

《文史资料选辑》第1辑封面

1978年第56辑: 从封存到新生

“文革”期间,根据周恩来指示,全国政协机关从1966年8月30日起停止办公,并封存了全部文史资料,绝大部分全国政协征集的文史资料得以保存。《文史资料选辑》从此停刊长达12年。

1971年,全国政协开始恢复部分活动,文史资料工作属于最早恢复的工作之一。1973年,全国政协文史资料研究委员会办公室开始整理封存史料。1975年编辑《选辑》第56辑(试样本),基本采用的是“文革”前征集的资料,但未正式出版。

1978年年初,全国政协五届一次会议通过了修订后的政协章程,把“收集、整理、编写中国现代史、革命史资料”规定为各级政协组织的一项重要任务。新一届政协文史资料研究委员会成立,主任由时任全国政协副主席王首道兼任。面对“人亡史佚”的状况,及时提出“抢救”史料的口号,迅速组织业务组及办事机构,加紧文史资料的征集出版工作。

刚刚恢复工作的第五届全国政协容纳了很多党内同志,副主席、常委、委员中,中共党员比例较高,所以这一时期征集到的文史资料中,中共老同志回忆革命史的稿件占到1/3以上。

1978年8月,出版了全国政协恢复工作后第一本《选辑》,即第56辑,但没有采用1975年编辑的内容,而是全部选录写于1978年8月的中共党史资料,书中包括《南昌起义》和《秋收起义》两篇资料,均为“原中国人民解放军军政大学编写组编写”,与此前出版的《选辑》体例差别较大。当时中共党史征集研究机构尚未恢复,政协暂时承担了革命史征集的任务,直到1980年中央党史委员会成立后,下设党史研究室,直接负责党史资料的收集、研究、编写工作。

自此,中共党史委员会与政协文史资料研究委员会有了明确分工,党史资料由党史委员会征集,文史资料研究委员会除继续征集晚清和民国的史料外,革命史部分只征集统一战线和群众运动方面的资料。

1985年第101辑:从内部到公开

1980年1月,经国家出版局批准,全国政协成立文史资料出版社,与文史委办公室“一个机构、两块牌子”,负责《选辑》的出版发行。1984年6月19日,文史资料研究委员会召开会议,由杨成武副主席主持,此次会议决定将《选辑》内部发行改为公开发行。

1985年,文史资料出版社改名为中国文史出版社。1985年6月,《选辑》从第101辑开始公开出版发行。发行方式和范围的扩大,使《选辑》从内部读物变身公共历史读物,文史资料读物的出版进入了一个新阶段。省级和副省级政协的文史资料也陆续由过去的内部编印交流,变为当地出版社出版。

1982年及之后历次修改政协章程,均将文史资料工作规定为人民政协的一项经常性工作。1982年11月,全国政协五届五次会议通过的《中国人民政治协商会议章程》第16条规定:“中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。”

现行的政协章程是2023年全国政协十四届五次会议通过的,除了把“中国近代史、现代史资料”改为“中国近代以来文史资料”外,这一条40余年始终未变。

1988年第114辑: 港澳台及海外史料的拓展

党的十一届三中全会后,邓小平提出按照“一国两制”解决台湾和港澳问题的构想,中国政府决定在1997年收回香港地区。在改革开放实施和统一战线扩大的背景下,第六届全国政协将台胞联谊会和港澳同胞列入政协的参加单位。第四次全国文史资料工作会议上也提出了新的任务:征集和交流港澳台及海外文史资料。

1984年5月,全国政协文史资料研究委员会港澳台及海外征集组成立。其任务是:向港澳台及海外各界人士征集我国近现代史资料,了解海外出版中国近现代史资料的情况和有关人士撰写史料的动向,对其中史料著述提出推荐意见和引进措施。1985年5月,全国政协港澳台及海外征集组派员到香港、澳门考察,征集和交流港、澳、台的文史资料,港澳及海外史料征集工作陆续在全国展开。

1988年4月出版的《选辑》第114辑,副标题是“港澳台及海外来稿专辑”,刊载了刘敬宜、李汉魂、谢冰莹、徐英、韩素音、李侠文、关文清等身居海外或港澳台的统战人士撰写的,关于两航起义、英商太古洋行、抗战时期的大公报等内容的回忆资料。体现了改革开放后港澳台及海外史料征集工作的成果,通过“以文会友”,增进同胞情谊,做好团结统战的工作。

1994年第128辑:征集时限后延

1994年12月出版的《选辑》第128辑,副标题为“建国后史料专辑”,是《选辑》历史上第一本新中国史料专辑,标志着文史资料的征集时间的下限后延到中华人民共和国成立之后。

文史资料征集工作从开创以来,上限很明确——“戊戌以来”即清末,下限有过几次拓展。1959年7月,文史资料研究委员会第一次会议通过的委员会工作办法规定,征集时限“以清末到全国解放前这一时期为主”。下限最初定为新中国成立前。1980年第三次全国文史资料工作会议提出,征集时限可以顺延到“文革”结束。第六届全国政协文史资料研究委员会提出,征集时限为“文革”前。

随着改革开放进程的推进,党和国家的工作重点逐渐转移到以经济建设为中心上来。1989年,是中华人民共和国成立40周年,也是文史资料工作开展30周年。这之前的文史资料中政治、军事史料约占60%~70%,有关经济、工商、科技、教育和文化方面的史料较少。尽管史料时限做了适当后延,但此时新中国成立后的史料几乎是空白。

为了适应社会主义现代化建设、改革开放和祖国统一大业的要求,1989年8月,全国暨地方政协文史资料委员会主任会议在北戴河召开。会上提出的“三加强一开拓”的方针对文史资料的发展影响深远。即:加强对经济、科技、教育、文化方面史料,对港澳台及海外史料,对民族地区史料的征集,开拓新中国史料征集新领域。从此,文史资料征集下限后延到新中国成立之后,并不再规定下限。

1989年北戴河会议至1995年,全国政协和各地方政协征集新中国成立后史料6亿多字,发表2亿多字。从1960年至2002年,全国政协共出版《文史资料选辑》150辑、3000万字。

2009年第153辑: 音像口述拓展征集手段

文史资料征集除了作者自己撰写,还可以由作者口授、政协文史工作人员协助记录整理。从传统的纸笔记录,到采取录音手段,大大提高了效率。随着现代技术的发展、西方口述史经验的引入,文史资料也开始采用录像等现代技术手段进行资料采集,不仅可以保留受访人的声音,还可以保留其影像;不仅拍摄访谈内容,还可以拍摄受访人工作生活场景环境、语气表情、档案实物等,保留下更丰富的史料信息。

全国政协2008年建立文史资料音像库,开始有组织有计划地开展音像口述史料的采集。采用国际口述历史的通行做法,与受访人签订访谈协议和伦理声明,访谈前拟订采访提纲,最终取得视频、音频、文字、图片等成果。目前,已完成历届政协委员近400人的口述音像资料拍摄。中国文史出版社、中国政协文史馆、人民政协报社等单位也在探索音像口述史料的采集,取得了一些成果。

2009年出版的《选辑》第153辑,第一篇徐匡迪的《我亲历上海经济体制改革的几件大事》,即从2008年8月对他进行的音像口述访谈后整理形成的,这是《选辑》历史上第一篇以音像口述采集方式整理的史料。

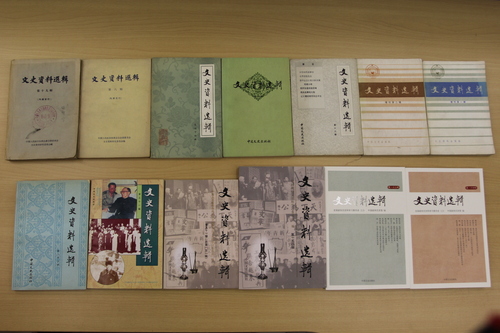

《文史资料选辑》曾使用过的封面

2025年第180辑: 专题聚焦新时代国家记忆

2012年9月,全国政协为使文史资料得到更好的收藏保管、征集研究、展览展示,成立了中国政协文史馆。《选辑》从2013年第163辑起由全国政协文史委主办、中国政协文史馆编辑。中国政协文史馆设置了《选辑》编辑部,逐步建立了稳定专业的编辑队伍。开展编辑工作之初,即召开座谈会征求近现代史学界和读者代表的意见,2013年对《选辑》进行改版,保持“三亲”特色,在继承中创新。通过重设栏目、增加手稿彩页、更新装帧设计等,使《选辑》面貌焕然一新。每辑稳定在20万字、210页左右,图文并茂。常设栏目有:特稿、口述、人物、纪事、委员履职、杂忆、手稿珍藏等。

进入新时代,文史工作的历史方位和时代背景都在发生深刻变化,作为全国政协的老品牌连续出版物,必须深刻把握时代要求,以“三亲”史料全方位、多角度展现党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革。一方面继续做好各个阶段老史料的抢救挖掘整理;另一方面侧重征集改革开放以来特别是党的十八大以来,政协委员及其联系的各方面人士对重大事件、重要人物的回忆资料,进一步讲好中国故事、政协故事、多党合作故事。

近年来,《选辑》围绕党和国家中心工作,配合重要历史事件、重大历史时刻纪念节点,通过加强主题策划、组织专辑或设置专栏等形式,突出史料的时代价值。如策划出版了第171辑纪念五一口号发布70周年专辑、第173辑庆祝人民政协成立70周年专辑、第175辑民法典编纂专辑、第176辑抗击新冠肺炎疫情专辑、第180辑庆祝人民政协成立75周年专辑等;设置过纪念抗日战争胜利70周年专栏(第168辑)、香港回归20周年专栏(第170辑)、文史资料工作开创60周年专栏(第174辑)、改革开放专栏(第177辑、179辑)、脱贫攻坚专栏(第177辑)等。

《文史资料选辑》第180辑庆祝人民政协成立75周年专辑封面

2024年是中华人民共和国成立75周年,也是人民政协成立75周年,为庆祝这一历史时刻,将《选辑》第180辑策划为人民政协成立75周年专辑,于2025年出版。当代人写当代史,作者全部为历届政协委员、委员后人和政协工作人员,政协委员作为各领域的领军人物,是改革开放伟大实践的参与者和见证人,他们的经历反映了新中国成立75年来各方面的伟大成就和蕴含其中的政协力量,为新中国史、人民政协史留下了一份鲜活的第一手资料。

65载春秋倏忽,岁月川流。1960年至2025年,《选辑》共刊载2959篇文章、3251万字。历史的车轮滚滚向前,烟尘遮蔽了来路,幸有一方碑碣,将往事的体温、先辈的跫音、时代的脉搏,悉数收存。

凡被铭记者,永不被时光湮没。

(本文作者为中国政协文史馆研究部副编审、《文史资料选辑》执行主编)

编辑:廖昕朔