首页>收藏·鉴宝>资讯资讯

互联网巨头抢食数字博物馆

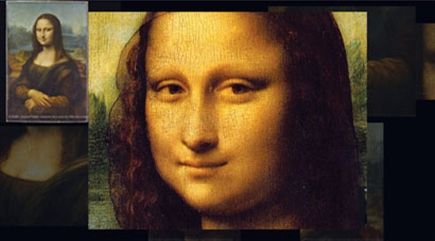

图为卢浮宫博物馆官方网站上的《蒙娜丽莎》页面。

来源:文汇报 作者:方翔

经过3年多的筹备,上海中国画院数字博物馆近日正式上线。在数字化的今天,博物馆、美术馆的虚拟数字化已经不是什么新闻。上海中国画院数字博物馆不仅以特殊的高科技手段通过高清图片展示自成系列、数目庞大的院藏藏品,而且用户可以通过“注册”的功能,然后上传自己的作品,请上海中国画院的专家进行点评,实行互动交流,着实让人们眼前一亮。

数字博物馆的发展,从最初仅仅是将收藏品数字化,到现在增加互动交流功能,其对于人类社会的意义也在发生明显的变化。

数字展馆在全世界遍地开花

仅仅在20多年前,数字博物馆似乎还是欧美发达国家大型艺术机构的“专利”。如今,数字博物馆在全世界遍地开花。不少发展中国家也建立了各具特色的数字博物馆。

美国的数字博物馆建设领先于全球。有关资料显示,1990年,美国国会图书馆启动“美国记忆”(American Memory)计划,将图书馆内的文献、手稿、照片、录音、影像等藏品进行系统的数字化处理和存储,并编辑制作成系列的专题。1995年美国正式建成博物馆互联网系统,将美国国内诸多博物馆的馆藏信息数据库纳入网络传播系统,使得博物馆藏品的信息突破了时空的限制。

欧洲的数字博物馆技术基本上也是在同一时间开始发源。从已披露的公开信息中得知,早在1994年,大英博物馆就已经着手建立多媒体馆藏数据库,到了1997年,推出一个多媒体藏品查阅系统,从2000年6月开始,观众可由大英博物馆网站的访问,获取馆藏5000件重要藏品的相关信息。而欧洲的另外一大博物馆卢浮宫则在1995年,着手准备开放官方网站。到了2004年,观众已能看到3.5万件馆内公开展示的藏品以及13万件库藏绘画作品。而亚洲的日本、印度、香港、台湾等国家和地区的数字博物馆的水平也十分高。

从中国内地的情况来看,1998年8月,河南博物院网站第一次出现在互联网上。1999年5月,国家文物局在河南博物院专门召开了博物馆文物信息标准化研讨会。从那以后,中国数字博物馆的建设开始加快步伐,北京故宫博物院、国家博物馆、上海博物馆、成都博物院等越来越多的博物馆开通了网上博物馆,观众可以通过网络参观博物馆。

博物馆数字化是一回事,数字化博物馆又是另一回事

博物馆数字化是一回事,数字化博物馆又是另外一回事。随着越来越多的博物馆拥有自己的网站,究竟如何使数字博物馆的吸引力更大?让更多的人通过网站了解博物馆的藏品,并进而能够踏入实体博物馆,已经成为了各大博物馆所关注的重心之一。

数字博物馆的发展脚步,实际上与数字技术的发展密不可分,特别是虚拟3D技术的出现,已经能够让博物馆的参观方式,从传统的实地观赏进入虚拟用户体验阶段。线上结合线下的浏览方式,高科技的交互应用,让人们参观博物馆更加便捷。二维码微信导览功能,让观众只要通过手机,就能拥有一个经验丰富的“导览者”。如国家博物馆官方微信公众平台于2012年12月21日开通,之后在不到一年的时间,国家博物馆官方微信订阅人数已突破1.3万,微信语音导览信息查询数量超过16.3万。目前,国家博物馆还开通了“微网站”,广大观众还可借此获取参观、展览和各种活动的信息。

从上海的发展来看,中华艺术宫数字博物馆是我国国内首次实现并提供全场景虚拟浏览的博物馆官方网站。据中华艺术宫相关人士介绍,在拍摄取景过程中,有关机构对数据采集的精度和品质作了深入研究,在遇到较低照度区的图像采集模糊、无法展现展品细节这一技术难题时,展览场景数据采集特别按照区域内不同照度分别采集后进行拼合,将高反差的图像进行优化,尽可能保证图像的清晰细腻。此外,馆方还按照馆内参观路线,将参观范围内的所有空间勾连起来,几乎把实体中华艺术宫全部搬到了网上,观众可以循着参观路线模拟在中华艺术宫的现场观摩。中华艺术宫将高精度的图像、全场景虚拟浏览以及大数据容量三大观众体验层面纳入艺术史框架内,具备了成为真正意义上的“数字博物馆”的基本要素。

从国外的技术来看,英国伦敦皮特里埃及文物博物馆在创建藏品的3D影像和开发交互式3D技术方面走在世界的前列。皮特里埃及文物博物馆有约8万件藏品,是世界上陈列埃及文物最多的博物馆之一。为吸引游客、增强游客的体验度,皮特里埃及文物博物馆与伦敦大学学院合作,借助3D激光扫描技术,制作出高品质的3D藏品影像。博物馆还将3D影像带来的立体视觉效果与动作识别技术相结合,力图让游客实现“不仅看得到,更能摸得到”的双重体验。观众只要在手上佩戴特殊的装备,既可以通过头戴装备看到3D影像,同时手上又可以感觉到这件物体的质感。

多元交互信息借网络实现博物馆服务的智能化

许多互联网巨头虽然并不是艺术机构,但是依托强大的技术资源以及资金实力,通过合作的方式,让数字博物馆也成为了自身的重要组成部分。如谷歌于2012年4月宣布公布了一系列数据,展现了谷歌“艺术计划”的发展进程。参与到这个计划的艺术机构遍布40多个国家和地区;艺术门类由单一的绘画作品拓展至纺织品、玻璃制品和陶瓷制品等多种门类。据谷歌透露,在这里,你可以细致入微地欣赏到世界级艺术作品,揣摩梵高在《向日葵》中的运笔,研究司母戊方鼎上岁月的痕迹,探究台北故宫博物馆中的翠玉白菜的纹路,甚至进入白宫,欣赏华盛顿和林肯的肖像……互联网时代虚拟博物馆让更多热爱艺术的人不再受时空的限制欣赏艺术作品。

实际上,谷歌的“艺术计划”的核心并不在于广泛呈现艺术品,而是通过对于访问的数据的分析,产生有价值的大数据资源。举个例子来说,当统计了用户花在“艺术计划”页面观赏某一博物馆收藏的油画的平均时间,就可以与其他数据进行比较,发现当前环境下,观众对于哪类艺术品更加有兴趣,这对于博物馆策展或者引进相关展览,会有非常大的参考价值。虽然在传统意义上来说,博物馆只是持有展品,但其本身也存储了大量的与这些物品相关的用以吸引公众的信息和数据。

根据国内有关博物馆在加入谷歌“艺术计划”之后的数据监测,其境外观众的访问量大幅上升,这也在一定程度上会使得博物馆的藏品能为更多的人所了解,吸引更多的观众前来实地访问参观。这对于博物馆来说,是非常具有吸引力的。比如湖南省博物馆加入谷歌“艺术计划”之后,网站访问量提升了175%,平均每次访问的浏览量和持续访问时间均有不同程度的提高。非中文访问者数量更是得到显著的提升,英文用户是此前的4倍,日文用户是以前的6倍,有将近半数的访问者来自海外。

目前,我国已有博物馆4165家,馆藏文物约3505万件,每年举办展览约2万多项,接待观众人数达6亿人次。如果从国内的博物馆现状来看,这已经是非常可观了。但是如果置身于全球来看,这个数字还是有相当的发展潜力。当数字化引领世界各国的博物馆能够互联互通,了解不同博物馆的同类艺术品,将使得观众的参观带来革命性的变化。而对于博物馆来说,则会使得其经营以及布展发生划时代的变革。

这种变革其实在海外的一些博物馆中已经开始出现。如在数字化手段的帮助下,威尔士国家博物馆已经开始尝试“游击展览”,来证明他们并不需要花这么长时间来准备一次专题陈列。数字化提供了“物、人、数据”三者之间的双向多元信息交互通道,借助物联网、云计算、大数据,实现以人为中心的信息传递模式,从而实现博物馆服务、保护和管理的智能化自动控制与优化。

实体博物馆是数字博物馆无法替代的

对于数字博物馆的发展,很多人都担心这是否会导致实体博物馆被取代?对此,国内一家博物馆的馆长表示,实体博物馆是数字博物馆无法替代的。首先,实体博物馆蕴含着个人记忆和集体记忆。其次,实体博物馆为人们对未知事物探究提供了创造的源泉和动力。从记忆这个层面来说,博物馆就是一种“物证”,包含了很多人文的体验、感受及人类与大自然亲近的渴望。从另一个层面来说,博物馆有着创造性的功能,以博物馆为载体的一些科研机构及教育机构就承担了这种功能。这些都是数字博物馆所无法取代的。

应该说,公众通过数字博物馆了解藏品,从而被进一步吸引去体验实体博物馆,二者互动成为不可阻挡的趋势。从这个角度来说,数字博物馆不仅仅是简单地将实物“拷贝”到虚拟世界,更应该是能够引起观众共鸣、激发观众灵感和推动创新的重要来源。通过数字博物馆,人们不仅可以了解到丰富的馆藏品,更为重要的是能够对于自己的日常生活、兴趣爱好有更深的认识。从这个角度来说,上海中国画院数字博物馆所设计的观众上传自己的作品,请上海中国画院的专家进行点评这个互动交流功能,颇具创意。

由此,我们可以大胆想象,今后的数字博物馆会否有一个虚拟的主持人,其可以对于观众提出的各种问题进行充分应答交流。一个无法向观众提供多方位、多层次信息的数字博物馆,是无法做到令观众满意的。如果数字博物馆能够提供给观众“视觉的、感官的、娱乐的、社交的、学习的”等各种体验,其所要表达的信息将会在各种各样的教育方式中得到潜移默化的传递。

随着移动化时代的到来,数字博物馆正从原先的电脑屏,开始走向“口袋”中。各类APP的出现,使得原先基于浏览器的应用,逐渐走向了手掌。纽约的现代艺术博物馆的APP,除了附带各种语言的语音服务,还能分享藏品并编辑相关感想发送到社交网络,这无疑是这款APP的最大亮点。因为在社交网络上,很容易就一个话题形成热点,并可以通过交互的方式来形成意见领袖。

在互联网上,人们将不再关注这些艺术品来自哪个机构

现在,越来越多的海外机构和学者关注数字化博物馆的生存,越来越多的专著也开始出现。像美国史密森博物学院秘书长G·怀恩·克劳夫出版了名为《两个世界的精华:数字时代的博物馆、图书馆和档案馆》的电子著作,为史密森博物学院在藏品数字化、研究众包化以及如何广泛吸纳公众对藏品的阐释等方面的发展指明了方向。其中有个观点非常有意思:在云存储中,大都会艺术博物馆和史密森博物学院的艺术品又有何区别呢?人们将不再关注这些艺术品来自哪个机构。

这个观点无疑提醒现在越来越多进行数字化的机构,如果仅仅是为了数字化而数字化,其结果就是当你花费了大量的人力、物力和财力,将自己的收藏放到网上,你也许将你的潜在观众拒之在了门外。数字博物馆之间的竞争,一定是软实力的竞争,这就是与观众的互动以及对于观众的引导,这肯定不是机器能够做到的,需要相互之间的交流。从这个角度来说,未来的数字博物馆的发展,肯定要重新回到“人”的角度,特别是依托人类特有的思维方式进行沟通,以此赢得更多人的关注。

“数字化”微笑

想欣赏卢浮宫博物馆的“镇馆之宝”,达芬奇创作的油画《蒙娜丽莎》,不必隔着层层人群和厚厚的防弹玻璃踮脚张望,只需要浏览卢浮宫官方网站,就可以以数字高清格式查看这幅名作的各个局部,乃至画面表面的纹路也纤毫毕现。

近年来,数字博物馆在全球蔚然成风。通过特殊的高科技手段,无数的观众能够通过互联网看到艺术品的高清画面。

编辑:邢贺扬

关键词:互联网巨头 数字博物馆

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅