首页>要论>锐评 锐评

对“春节外包”不必过虑

■焦点观察

“外包”浸入到春节的某些环节,又何尝不是以社会分工越来越细化、服务业蓬勃兴起为表征的社会进步呢?

近日,“红包大战”因外挂抢红包神器的加入而升级,人抢变机器抢,令摇一摇、点一点索然无味,不少用户愤而退出这场红包狂欢。扫兴之余,人们唏嘘:“外包”真是无孔不入,当教孩子发声的第一个词语、为爱人织一件围巾、陪爸妈过一次春节、装潢并布置一个温馨的家……这一切过程都可以被“外包”时,未来的春节会不会只剩一个空壳,索然无味?(2月25日《新华每日电讯》)

社会学中有一个名词叫“外包式生活”,指生活中的诸多环节都“外包”给专业人士代劳。批判的观点认为,家庭是人类抵制商业化的最后一个堡垒,在这个堡垒中,人是为了亲情、友情和爱情做事情,不能像经营生意那样经营自己的生活。由此延及饱含传统民俗的春节,“未来的春节会否被外包”确实是一个值得关注的命题,但在我看来却又大可不必忧心忡忡。

目前,年俗中的很多环节其实都已“外包化”。譬如腊月二十三“扫尘日”,城市中很多家庭不再亲力亲为,而是“外包”给保洁公司;很多要忙几天准备的年夜饭,也“外包”到了酒店;曾经为了返乡过年不得不到售票厅连夜排队的抢票,则“外包”给了手机移动客户端的“刷票”。即使是今年勃兴的朋友圈“抢红包”,又何尝不是一种借助移动互联网平台的“外包”?而推及日常,“外包式生活”更是比比皆是,早已见怪不怪的是婚礼“外包”。

溯及既往,这些外包式生活环节的沿袭已有时日,但是,春节文化并没有因了保洁公司介入“扫尘日”而式微,年味也没有因了年夜饭从居家餐桌搬到了酒店而变淡,相反,“外包”给科技进步平台的“电子鞭炮”“微信红包”“拜年短信”却带来了一股清新之气,甚至引领出一种新年俗。而婚礼“外包”,也没有让婚礼“只剩一个空壳”,幸福依然,喜庆照旧。

究其根本,作为传统节日的春节,其文脉内核在于基于情感诉求的阖家团聚,和基于精神诉求的祥和祈福。只要这种隐于内心的核心价值一脉相传,其他类似于到底是织围巾还是买围巾、扫尘到底由谁来扫、年夜饭到底在哪吃,都不会架空阖家团圆的春节文化。而且,应该承认,发祥于农耕社会的春节,传承至今,必然要被现代文明所改良,剔除一些落后、异化的东西,融入一些现代、文明的元素。某种意义上,“外包”浸入到春节的某些环节,又何尝不是以社会分工越来越细化、服务业蓬勃兴起为表征的社会进步呢?

诚然,自由市场的原则是情感不介入的利益至上,而家庭价值却需要倾注真情实感。但是,包括春节在内的生活,需要理性却一定程度上排斥“理论”。靠理论推演出来的未来春节“索然无味”,忽视了传统文化植根于人们内心的强大生命力。事实上,“外包”并没有撼动春节的文化内核,理论推演同样无能为力。只要亲情、友情和爱情淳厚而真挚,哪怕相“望”于江湖,都会有一个心中的春节,更何况还有团圆的平台。

编辑:水灵

关键词:春节外包 服务业 社会学 抢红包神器 外包式生活

墨西哥集中销毁毒品 现场火光熊熊

墨西哥集中销毁毒品 现场火光熊熊 日本新燃岳火山再度喷发 浓烟高达3200米

日本新燃岳火山再度喷发 浓烟高达3200米 辽宁盘锦斑海豹洄游栖息 满身泥泞一脸萌相

辽宁盘锦斑海豹洄游栖息 满身泥泞一脸萌相 波音第9999架737飞机完成交付并飞往中国

波音第9999架737飞机完成交付并飞往中国 索马里首都发生汽车炸弹袭击至少5人死亡

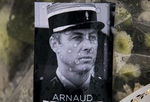

索马里首都发生汽车炸弹袭击至少5人死亡 恐袭中自愿替换人质 法国警察重伤殉职

恐袭中自愿替换人质 法国警察重伤殉职 南京鸡鸣古刹樱花盛开 人山人海

南京鸡鸣古刹樱花盛开 人山人海 “古埃及宝藏展”登陆罗马尼亚

“古埃及宝藏展”登陆罗马尼亚

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅