首页>书画·现场>一点一评一点一评

艺术与人口政策 古代以婴戏绘画鼓励生育

全面二孩政策一公布,就引起了社会各界的关注,它的影响几乎涉及生活的方方面面,艺术当然也不会例外。早在一千多年前的宋朝,为了鼓励生育,皇帝命宫廷画家创作了大量寓意多子多福的婴戏题材绘画,意在用可爱的婴孩形象唤起人们的情感和责任。婴戏图也在延续了千年之久后遍及了我们生活的方方面面,虽然它又在新的人口观念中走向没落,但婴戏题材绘画在鼓励生育方面的作用值得关注。

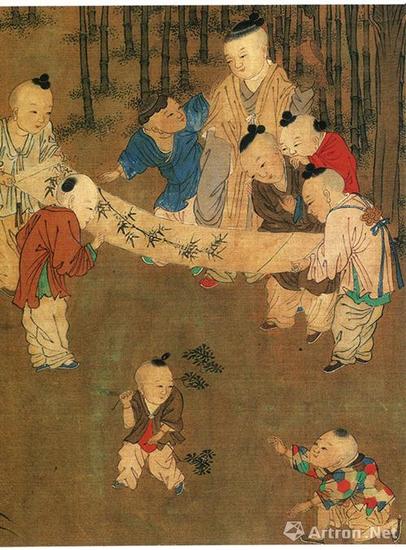

宋 苏汉臣 《长春百子图》

宋 苏汉臣 《长春百子图》形成:婴戏题材绘画在汉代起源 寓意多子多福

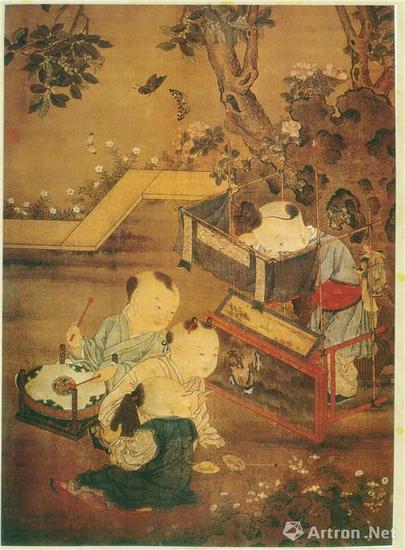

婴戏图是中国美术史上一种专门描绘儿童游戏时的画作,又称“戏婴图”,画面多为儿童或玩耍,或嬉戏的情景,与生肖图案、各种吉祥器物相结合,寓意多子多福,生活美满。其实早在汉代就已出现了这一题材的绘画,以后的历朝历代也都有画家关注和表现这一题材。例如南北朝时期的顾景秀、江僧宝,唐代的张萱、周昉、韩滉,五代时期的宫廷画家周文矩、赵喦等均画过此类题材的作品。但是到了宋代,婴戏题材绘画几乎以一种突然迸发的速度迅速流行于当时的画坛,成为宋代画家,特别是宫廷画家们反复描绘的题材和对象。

唐 周昉 《戏婴图》 30.8×48.5cm 绢本设色 美国大都会美术馆藏

唐 周昉 《戏婴图》 30.8×48.5cm 绢本设色 美国大都会美术馆藏 五代 周文矩(传) 《貍奴婴戏图》 团扇 24.5×25.7cm 绢本设色 美国波士顿美术馆藏

五代 周文矩(传) 《貍奴婴戏图》 团扇 24.5×25.7cm 绢本设色 美国波士顿美术馆藏是什么原因导致宋代宫廷画家对婴戏题材的创作突然增多?彭德在《中国美术史》一书中曾对此现象做出说明:“婴戏图是南宋以后风俗画的另一重要题材,其流行同社会鼓励生育有关。……北宋灭亡前夕(1124年),包括辽、西夏在内,全国人口总数接近一亿;到南宋初年(1141年),包括金、西夏在内,全国人口总数跌至七千万。南宋早期画院画家苏汉臣以画婴戏图著称,可窥当时朝廷的人口政策。”

宋 李蒿《骷髅幻戏图》27x26.3cm 绢本设色 故宫博物院藏

宋 李蒿《骷髅幻戏图》27x26.3cm 绢本设色 故宫博物院藏

成熟:南宋求增殖人口 宫廷画师创作大量婴戏图

北宋末年,人口的急剧流失再加上未成丁的儿童也要交纳不菲的身丁钱,民间就渐渐流行起“不举子”,即生下子女不抚养,将其抛弃或扼杀。同时,婴儿极高的夭亡率亦加剧了宋代的人口问题。据《宋代人口浅谈》中统计皇帝子女的夭亡达45%以上,皇室尚且如此,更别提贫民百姓家。针对生子不举之风和婴儿夭亡率较高的盛行,宋政府对生育行为及贫下之家无力赡养新生儿的窘况采取了大量措施鼓励生育,促进人口增殖。这样的政策背景下,以苏汉臣为代表的宫廷画师们集中在这一时间段创作了大量的婴戏题材作品。

宋 李嵩 《市担婴戏图》 25.8 x 27.6cm 绢本设色 台北故宫博物院藏

宋 李嵩 《市担婴戏图》 25.8 x 27.6cm 绢本设色 台北故宫博物院藏 宋 苏汉臣 《秋庭婴戏图》197.8cm×108.4cm 立轴 绢本设色

宋 苏汉臣 《秋庭婴戏图》197.8cm×108.4cm 立轴 绢本设色其中包括苏汉臣的《秋庭婴戏图》、《冬日婴戏图》、《长春百子图》、《焦阴击球图》,李嵩的《市担婴戏图》、《货郎图》,刘松年的《傀儡婴戏图》,陈宗训的《秋庭婴戏图》、《焦石婴戏图》,苏焯的《端阳戏婴图》等,代表了婴戏图发展的成熟。

宋 刘松年 《傀儡婴戏图》

宋 刘松年 《傀儡婴戏图》 宋 苏焯 《端阳婴戏图》88.9x51.3cm 绢本设色 台北故宫博物院藏

宋 苏焯 《端阳婴戏图》88.9x51.3cm 绢本设色 台北故宫博物院藏 宋 陈宗训 《秋庭婴戏图》

宋 陈宗训 《秋庭婴戏图》据统计,宋代见著录的婴戏图作品总数约为51件,远远超过唐朝的9件;另外,流传至今的宋代婴戏绘画作品,也基本都是由宫廷画家创作的。史料中有明确记载、曾创作过婴戏画作品的宋代宫廷画家有11位,这在宋代婴戏绘画创作者总人数(14位)中占了78.5%。宋代记载中的51件婴戏作品,其中49件属于院体风格,约占作品总数的96%。

画院画师们以绘画供奉圣上,这些创作也有可能是艺术家奉诏应旨之作,意在用婴戏题材中塑造的可爱形象唤起人们对于婴孩的情感和责任。但是,寓意多子多福的婴戏图在这样的社会背景下迅速发展并走向成熟。

繁盛:元明清鼓励生育婴戏图遍布生活各个角落

继宋之后,元、明、清时期的人口政策几乎都以鼓励生育为主,寓意多子多福的婴戏图也就发展并繁盛起来了。

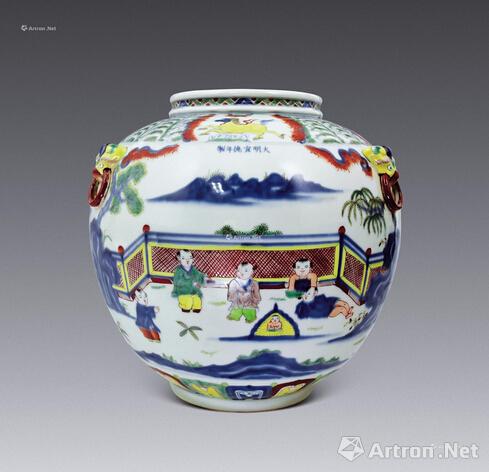

宋以后,元代的婴戏图载体主要为卷轴画、青花瓷器两大类。由于元代画坛文人画占主导地位,婴戏图少有发展。易碎不便搬运而被忽略的瓷器在民间得到自由发展,婴戏题材绘画也就多出现在瓷器上,此时较具代表性的是景德镇的瓷器,并得到平民百姓的钟爱。风格大多数延续了宋代的样式,并增添了少数民族的色彩以及粗犷、豪放的风格。

元 佚名 《戏婴图》

元 佚名 《戏婴图》明代的婴戏图由于人物画的发展出现了大量婴戏绘画,较具代表性的画家有陈洪绶、仇英、夏葵等。婴戏图的载体在元代基础上有所丰富,主要增加了版画、分类瓷器如青花、五彩瓷器等,例如吴友如的版画《婴戏图系列》、明宣德的《粉彩婴戏图罐》等。由于明代写意式的发展,这一时期的婴孩形象略有夸张。

明宣德 《粉彩婴戏图罐》

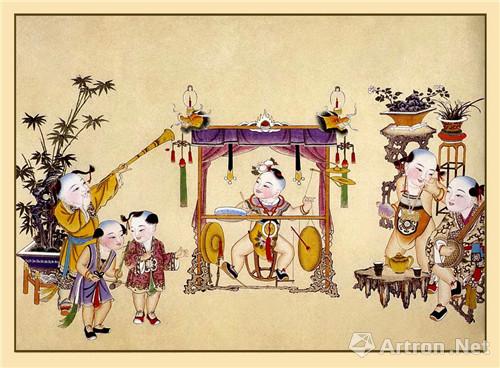

明宣德 《粉彩婴戏图罐》明末清初,随着雕版印刷的繁荣,年画的应用范围逐渐扩大,寓意多子多福、表现欢乐吉庆的婴戏题材年画也就在这样的潮流中在民间迅速流行。到了清代,出现了以“婴戏”为题材的“娃娃画”,并成为当时重要的一个装饰题材。

清代以“婴戏”为题材的“娃娃画”

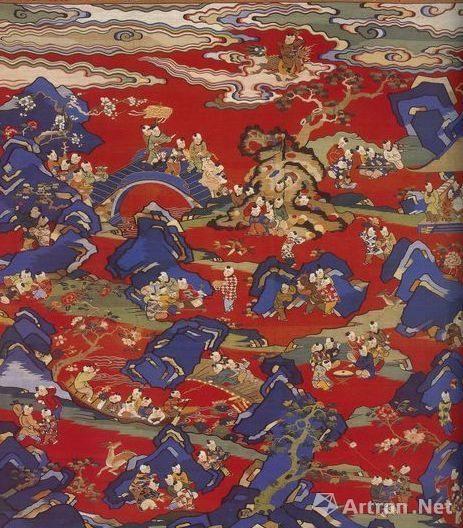

清代以“婴戏”为题材的“娃娃画”清朝的婴戏画由于受西画的影响更倾向于写实,宫廷画家、民间画家都创作了不少婴戏题材画,例如清金廷标《斗百草图》、《岁朝图》。另外,这一时期婴戏绘画的最大特点就是出现了“百子图”,代表作品如姚文瀚的《岁朝欢庆图》。清中期,婴戏图除大量应用于瓷器上之外,漆器、丝织品中也出现大量的婴戏图,例如清代留存的《剔彩百子睟盘》、“红地纥缂丝百子图帐料”等。此外,玉器、银饰、雕刻等工艺品中都有十分传神的婴戏图。

清 红地纥缂丝百子图帐料

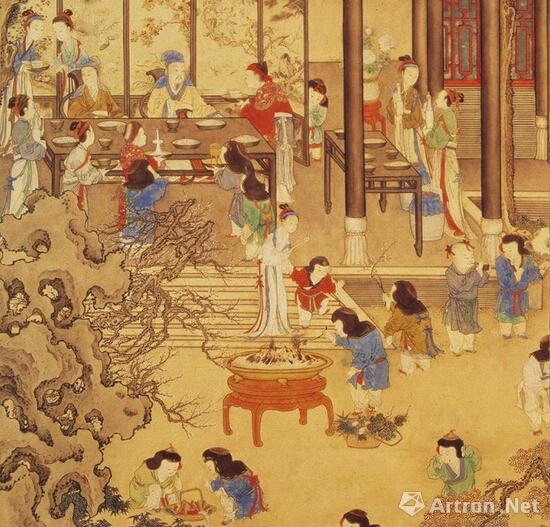

清 红地纥缂丝百子图帐料 清 姚文瀚《岁朝欢庆图》(局部)82.4cmx55cm 纸本设色 台北故宫博物院藏

清 姚文瀚《岁朝欢庆图》(局部)82.4cmx55cm 纸本设色 台北故宫博物院藏自宋朝以后,婴戏图渐渐走向民间,影响越来越大,并普遍受到上至宫廷,下至民间的喜爱,我们生活中的方方面面如绢本、纸本绘画、年画、版画、陶瓷、漆器、玉器、剪纸、石雕、银器、丝织、皮影、布艺、泥塑等均能见到婴戏图的影子。

消亡:婴戏图影响淡化 民国期间走向没落

清末,大量西方文化和商品进入中国,人民大众在不同层面受到了西方文化的影响,连生贵子、福寿富贵、吉祥如意等思想渐渐地被认为是封建落后、愚昧的,婴戏图的寓意渐渐只留存在了民间年画中。另外,西方的广告画被带入中国,为了迎合中国大众的审美,诞生了将年画与广告画结合的“月份牌”,与当时流行的时尚美女相比,婴戏图的内容并不符合大众的审美,婴戏图的民间影响也在这样的趋势下被逐渐淡化。

当然,婴戏图的消亡与当时的人口论点也有一定的关联。辛亥革命后至中华人民共和国成立前30多年时间里,中国严重的人口问题渐渐地被各界人士所重视,在马尔萨斯人口论的影响下,有部分人“认为中国存在着严重的人口过剩现象,人口过多是造成社会的贫困和动乱的重要原因。而解决中国人口问题的途径主要是节制生育”。另外,1922后4月,美国节制生育运动领袖桑吉尔夫人访华,并带来了她的生育节制理论,在她的影响下,民国开始了生育节制运动。晚清民国时期的人口政策也就导致寓意多子多福的婴戏题材绘画更加没有生存的空间。

婴戏图在宋代皇室对人丁繁衍的热切期盼中走向成熟,在人们“多子多福”的观念下遍布生活的各个角落,又在新的思想观念中走向没落。从其整体发展趋势来看,婴戏题材绘画与国家的人口政策、人们的生育观念息息相关。

编辑:陈佳

关键词:艺术与人口政策 古代以婴戏绘画 鼓励生育

“超级月亮”现身堪培拉

“超级月亮”现身堪培拉 特朗普发表其执政以来的首次国情咨文演讲

特朗普发表其执政以来的首次国情咨文演讲 保障春运

保障春运 “欢乐春节”挪威首演闪耀北极光艺术节

“欢乐春节”挪威首演闪耀北极光艺术节 靓丽海冰

靓丽海冰 春运路上有了“列车医生”

春运路上有了“列车医生” 阿富汗官员:应抓住机遇积极参与“一带一路”建设

阿富汗官员:应抓住机遇积极参与“一带一路”建设 英国首相特雷莎·梅到访武汉大学

英国首相特雷莎·梅到访武汉大学

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅