首页>收藏·鉴宝>资讯资讯

他们发现了甲骨文:晚清学者们艰辛的文物保护之路

说起甲骨文被发现的过程,很多人都能说出这样一个故事:光绪二十五年(1899年)秋天,国子监祭酒(当时最高学府官职名,主掌大学之法与教学考试)王懿荣得了病,用了许多药都不见轻。后中医给他开了一剂药方,药方上有一味叫“龙骨”的中药。他派人到中药店购药,想看看“龙骨”的究竟,发现这味药已被捣碎了。于是王懿荣又让人从药店里买回了没被捣碎的“龙骨”,发现上面有很多刻痕。他反复揣摩,发现上面的一些奇异的线条与青铜器上面的金文有些相似。于是,他决定对甲骨进行深入研究,并向外界高价收购带字的甲骨。王懿荣先后共收购了1500余片甲骨,经过考释,他初步断定刻在甲骨上的“线条”是殷商时期的文字。

虽然故事的某些细节说法不一,但可以确认的是,从王懿荣开始,一大批学者开始了对这些带文字甲骨的收藏和研究。一片小小的甲骨,无不让他们惊喜万分,刘鹗、罗振玉、王国维等人凭着自身深厚的学识,不仅辨识出甲骨上的文字,还通过这些文字考证了史书中关于商朝的记载。在他们的努力下,学术界开创出一门全新的学问——甲骨文研究。

王懿荣:散尽家财收集甲骨

虽然关于王懿荣最初如何发现甲骨有多种说法,但这并不影响他成为研究甲骨的第一人。而且王懿荣这个偶然的发现,也改变了甲骨的命运。1937年出版的《甲骨年表》中记载了甲骨早期被当作药材买卖的情况:“售法有零有整,零售粉骨为细面,名曰‘刀尖药’,可以医治创伤,每年赶‘春会’出售。整批则售于药材店,每斤价制钱六文。有字者,多被刮去。”因为王懿荣的收藏,甲骨从不值钱的“药材”摇身变为珍贵的研究资料,避免了人为的毁坏。

事实上,王懿荣在甲骨上看似偶然的惊人发现,背后还有很多必然的因素。这与他自身的经历和时代特色都有关。这里不得不提到一个学术名词:金石学。

金石学,就是以古代青铜器和碑石刻文为研究对象的一门学科。金石学作为“专门之学”始于宋代,并呈现繁荣景象,欧阳修写的《集古录》被看作是金石学专书之始。元、明两代,金石学衰颓。到了清代,金石学重新得到迅猛发展。乾隆和嘉庆时期,许多学者崇尚研究历史典籍,从天文地理到金石铭文无一不反复考证,在此风气之下,形成了重要的学术流派:“乾嘉学派”。受此影响,清代的金石学也进入鼎盛时期,不仅涌现出一批金石方面的学者,而且皇帝和一些朝廷大臣都对金石之学非常感兴趣,内府甚至从民间收集了大量金石古器。到了清末,学者们对于金石学的研究更加系统。

对“龙骨”上的纹路产生极大兴趣的王懿荣,正是清末的金石大家。王懿荣出生于山东福山的王氏家族,王家不仅是官宦世家,而且也是书香世家。王懿荣的父亲王祖源精于书法,家藏金石甚多,善于鉴别真伪,并着有金石鉴赏方面的着作。

因为家庭的影响,王懿荣从青少年时代,就对金石古物抱有浓厚的兴趣,并积累了一定的学术基础和鉴定经验。王懿荣后来往来于大江南北,对喜欢的书籍、字画、金石文物、印章、钱币、残石、瓦当无不珍藏。在成为进士之前,他就因金石学研究名满京城。吴正鉴《王文敏公遗集·序》中曾提到,“鉴别宋元旧版,考释商周彝器,得公一言,引为定论”。中进士之后,王懿荣在古物鉴赏方面更是声名远播,京城内外的古董商知其好古物,一遇有罕见之品,辄登门求售。王懿荣因为收集这些“宝贝”,有时出现手头紧张的情况,甚至要把妻子的嫁妆拿出去典卖,为此他曾写了一首自嘲诗:“从来养志方为孝,自古倾家不在钱。墨癖书淫是吾病,旁人休笑余癫癫。”

正是因为王懿荣对金石学的痴迷和深厚积累,才使得他敏锐地意识到,他偶然发现的有奇异纹路的甲骨非同寻常。经过大量的收集,王懿荣成为甲骨文的最先发现者,他也被后人誉为“甲骨文之父”。

遗憾的是,王懿荣还未对这种文字展开深入研究,即于1900年8月八国联军攻占北京时投井殉国。值得一提的是,这位饱学之士,同时还是一位非常有气节的忠义之士。1900年6月,在慈禧太后对八国联军宣战前夕,她任命王懿荣为京师团练大臣,以保京城安定。8月15日,获悉慈禧太后率光绪及王公亲贵往西逃跑后,王懿荣对夫人谢氏讲:“吾可以死矣!”并用楷书在纸上写下了绝命词:“主忧臣辱,主辱臣死。于止之其所止,此为近之。”绝命书写完后,他两次自杀未果,后投入庭院的水井中,壮烈殉国。时年56岁。

刘鹗:收藏五千甲骨并着录成书

王懿荣生前散尽家财购买古物,死后没留现金。为了生计,其子王翰甫只能变卖家产。此时,京城另一位对金石甲骨感兴趣的有识之士,买下了王懿荣遗留的大部分甲骨。

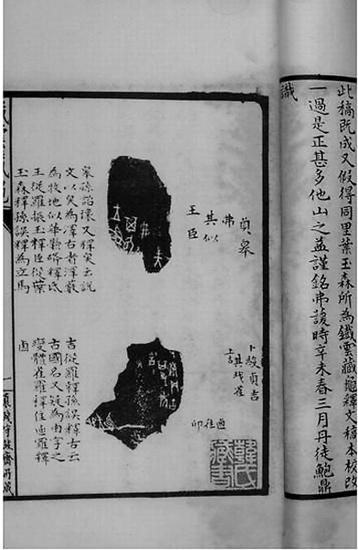

这位“慷慨解囊”的不是别人,正是后来写下《老残游记》的作者刘鹗。在买入王懿荣收藏的1000余片甲骨后,刘鹗自己也开始购买甲骨,最后总共收集5000余片甲骨。随后刘鹗开始独立研究,他将甲骨上面细小的字迹拓印下来,并整理分类,挑出精细者拓印成1058片,在1903年出版了中国第一部甲骨文书籍《铁云藏龟》六册。

“铁云”是刘鹗的字,“藏龟”则是他收藏的甲骨。这部书成为我国着录甲骨文字的第一部专书,其重要意义在于,它将甲骨文由只供少数学者观赏的“古董”变为广大学者研究的资料。1904年,《铁云藏龟》出版后不到一年,晚清着名经学大师、教育家孙诒让,正是在《铁云藏龟》的基础上,对甲骨上面的文字进行了专门的研究,考释其形义,写出了《契文举例》二卷,为甲骨文的研究开辟了道路。

有趣的是,刘鹗一生中最重要的两部着作《铁云藏龟》和《老残游记》,都是在1903年诞生:1903年6月至11月,刘鹗写完了《老残游记》的第一回至第十四回,同年九月,《铁云藏龟》印成。刘鹗能够在文学与甲骨研究上“左右互搏”,这与他丰富多彩的人生经历有着莫大的关系。

刘鹗出身官僚家庭,但不喜科场文字。他承袭家学,致力于数学、医学、水利、音乐、算学等实际学问,并纵览百家,喜欢收集书画碑帖、金石甲骨。

同治十年(1871年),15岁的刘鹗随父至河南,直至25岁因其父告病辞官,才返归淮安。28岁时,他在淮安南市桥开烟草店,年底倒闭。29岁,刘鹗在扬州挂牌行医。31岁,刘鹗又来到上海开设石昌书局,为中国石印之始。同年8月,郑州发生洪灾。第二年,32岁的刘鹗印完父亲刘成忠的遗稿后,停办石昌书局,赴郑州帮忙治理洪灾。34岁时,因为治理黄河有功,刘鹗一时享有盛名。他在测绘基础上,绘制出《豫、直、鲁三省黄河图》,并出版了《历代黄河变迁图考》,刘鹗也被世人看作奇人。

光绪二十年(1894年),38岁的刘鹗再次回到淮安。在淮安一家碑帖店,刘鹗与小他9岁的罗振玉(字叔蕴,号雪堂,晚清国学大家,敦煌学创始人,甲骨文研究的奠基人)初次见面,有着共同爱好的两人,由此开始了数十年的交往。两人在学术上的交往不仅促进了甲骨文研究的极大发展,而且两人之间的友谊也给后世留下一段佳话。

1895年,刘鹗将当时还比较穷困的罗振玉招致家中从事家馆,教授刘鹗子嗣。罗振玉之前在山阳刘氏做家馆时,“岁修两万钱”,而刘鹗给他“岁修八万”,可见刘鹗对罗振玉的器重。1901年罗振玉在湖北任农局总理兼农校监督,王国维、樊炳清任教员,他们创办了一本名为《教育世界》的杂志,刘鹗还特意汇款五百元给予经济上的支持。

1902年,罗振玉在上海见到刘鹗所藏的甲骨墨本,大为惊叹,称“汉以来小学家若张(敞)、杜(林)、扬(雄)、许(慎)诸儒所不得见之文字”,劝刘氏编印《铁云藏龟》且代为撰与序文。1903年,《铁云藏龟》出版,罗振王、吴昌绶(近代藏书家、金石学家,曾藏宋本《东京梦华录》)以及刘鹗自己均撰写了序言。

1907年,刘鹗的《老残游记》开始在《天津日日新闻》连载。1908年,刘鹗与朝廷官僚发生纠纷,多年前他在北京将沙俄官兵不用的粮食买来救济北京城里难民的事,被重新翻出,刘鹗被冠上“通洋”的罪名,被发配到新疆。1909年,刘鹗在新疆中风去世。

1915年,罗振玉出版了《铁云藏龟之余》,在自序中表达了对好友刘鹗的深切怀念。“予之知有贞卜文字也,因亡友刘君铁云……选《藏龟》所未载者得数十纸,为《铁云藏龟之余》,以旌君之绩,以慰君于九泉。”

罗振玉:发现甲骨出土之地——安阳

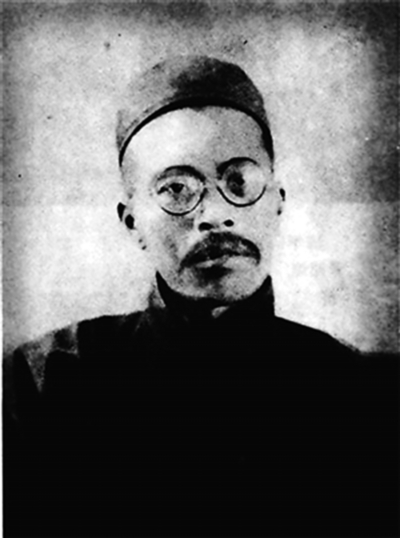

罗振玉祖籍为浙江上虞,1866年,他出生在江苏淮安。罗振玉是中国近代学术史上一位十分特殊的人物,在诸多学术领域中,他有着开创之功和奠基之劳。但后来罗振玉以清朝遗民自居,追随末代皇帝溥仪,并出任伪满洲国监察院长。他的这样一段历史也多为后人诟病。不过,在政治上的“失足”,并不能否认他对中国历史研究和传统文化保护所做出的巨大贡献。

1902年,自从在刘鹗的家里接触到刻有上古文字的甲骨后,他就对此特别留意。1907年,罗振玉进入清朝学部后开始收藏甲骨,并深感其珍贵,为此大量搜求,个人毕生收藏甲骨达三万余片。

罗振玉在甲骨文研究的一个重要贡献,则是探明了甲骨出土之地:安阳小屯村。甲骨自受到收藏家及学者的注意后,古董商为了谋取高利,隐瞒了真实的出土地。罗振玉为了找到甲骨的真正出土地,数年之间多方探询,终于在1908年得出甲骨确切的出土之地在河南的安阳洹滨的小屯村。之后他于1909年和1910年两次派胞弟罗振常和妻弟范兆昌去安阳小屯村收集甲骨,“虽龟屑不令遗。”

有了大量的甲骨,罗振玉开始了系统的考证甲骨文,在1910年出版的《殷商贞卜文字考》中,他释出单字近三百个,1915年在《殷虚书契考释》中释出单字近五百个。1916年,他还将未识别的卜辞中的千余字编成《殷虚书契待问编》,供大家探讨。

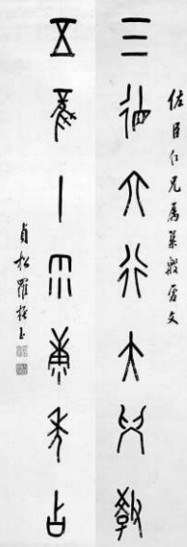

罗振玉根据考释的甲骨文创作的对联:三德六行大学教、五风十雨康年占(注:甲骨文的“十”,像一根用于记事的垂悬的绳子)。

罗振玉根据考释的甲骨文创作的对联:三德六行大学教、五风十雨康年占(注:甲骨文的“十”,像一根用于记事的垂悬的绳子)。

1920年,年逾五十的罗振玉寓居天津,由于对甲骨文研究的逐渐深入,此时的他在书法上风格为之一变,由篆而人甲骨,不断临写揣摩,并用考释的甲骨文字编集楹联,短短的3天时间,居然撰写了一百多副对联。1921年,罗振玉将这些楹联整理成《集殷墟文字楹联》,由此开创了甲骨文书法。

罗振玉在抢救、保护古代文物和文献上的贡献,除了收藏整理甲骨,最令后人津津乐道的,则是罗振玉将内阁档案从书摊上三倍高价买回的故事。

1909年,清朝内阁大库突然崩塌一角,有人奏称,大库中无用旧档太多,请予焚毁,朝廷居然同意了这个请求。恰在此时,内阁大学士兼学部大臣张之洞打算成立京师图书馆,特地委派罗振玉到内阁大库挑拣书籍典册。罗振玉紧急上奏请求保存这批待销毁的档案,最终这些档案获准交由学部图书馆管理。1921年前后,北洋政府财政艰窘,便命令历史博物馆将放置在故宫的档案分两次作为废纸卖出。一天,罗振玉赴京办事,偶尔发现有人在书摊上出卖《洪承畴揭帖》和《高丽王进贡表》等古籍。追寻之下,他得知早先抢救下来的“大内档案”被卖了。在又气又急下,他当机立断,以三倍的高价一举买回了这批档案。

王国维:用甲骨文考证《史记》

在提及罗振玉的甲骨文研究时,不得不提到另一个人:王国维(1877-1927)。他们曾是莫逆之交,相互扶持,并各自成就了流传后世的学问。

20世纪初的上海,是各种新学与新知汇聚的地方。22岁的王国维在汪康年、梁启超主办的《时务报》任抄写与校对。此后不久,《时务报》因言辞激烈被查封,主办东文学社的罗振玉因赏识王国维的才华,便让王国维到东文学社学习日文兼做杂务,此后的交往中,对彼此才能都很欣赏的两人也迅速成为至交。

1911年11月,罗振玉和王国维联袂东渡日本。罗振玉将他收藏的图书、甲骨器物带到了日本,王国维的兴趣本来在西方哲学,到这时转向了国学。也正是在这个阶段,罗振玉和王国维开始了学术上的讨论和思想上的真正交流。他们都对甲骨文产生了极大的兴趣,不过,两人的研究侧重点略有不同,罗振玉比较倚重对甲骨文的释析,而王国维则是通过这些文字的背后来考证殷商时期的社会历史。

西汉司马迁所着的《史记·殷本纪》中,记载商朝第一位国君成汤居住在一个叫“亳”的地方,王国维从甲骨卜辞所刻的200多个地名中,找到了包括“亳”在内的“雍”、“曹”、“杞”等8处地名。后来,王国维写出了《殷卜辞中所见先公先王考》,不久,他又写出一篇《续考》。在这两篇着作中,王国维考证了王亥、王恒、上甲等先公先王,证明史书的记载大体不误,还纠正了《史记·殷本纪》中报乙、报丙、报丁等在排列次序方面的错误。

王国维做学问的最大特点,是不局限于甲骨文字本身的研究,还把古文字学与古代史一起研究,充分利用最新的甲骨材料,去对照历史,他创造并完善的研究方法“二重证据法”,对中国近代史学史研究影响深远。

1916年,王国维回到国内。3年后,罗振玉也从日本回国。回国后,罗振玉为了在政治角力中胜出,力邀王国维加入朝廷,但王国维无意于尔虞我诈的官场,多次拒绝了罗振玉的邀请。于是两人之间开始出现裂痕,再加上因为儿女结为亲家后生活琐事上的纷争,最终导致两人分道扬镳。1927年,五十知天命之年的王国维在昆明湖沉湖自杀,当罗振玉听到噩耗后,沉痛地说道:“静安以一死报知己,我负静安,静安不负我。”

在王懿荣、刘鹗、罗振玉以及王国维等人的努力下,中国甲骨文研究呈现蓬勃发展之势。1928年至1934年,另一位甲骨文研究学者董作宾8次主持或参加殷墟的发掘,他的《甲骨文断代研究例》将殷墟出土的甲骨文划分为5个时期,使甲骨文的研究走上了一个新的阶段。

上世纪20年代,在日本流亡的郭沫若,也积极从事甲骨文研究,出版了《卜辞通纂》等书籍,晚年他主编的大型甲骨文汇编《甲骨文合集》,被誉为新中国古籍整理的最大成就。

罗振玉(号雪堂)、王国维(号观堂)、董作宾(字彦堂)以及郭沫若(字鼎堂)四人因为在甲骨文研究上的巨大成就,被誉为“甲骨四堂”。着名文字学家唐兰在《天壤阁甲骨文存》序中说:“卜辞研究,自雪堂导夫先路,观堂继以考史,彦堂区其时代,鼎堂发其辞例,固已极一时之盛。”

补白

“甲骨文”名称的由来

在最开始的研究中,刘鹗、孙诒让、罗振玉等学者对甲骨文的叫法均不相同。

甲骨文是以龟甲和兽骨组成的,字就刻在这些龟甲和动物骨头上。最初的收藏研究者,直接以质料来命名。刘鹗因为买到的龟版居多,所以就称甲骨文为“龟”。孙诒让称“契文”,是因为这些文字是用刀刻的,这是按文字书写的方法命名,罗振玉的书也叫《殷墟书契》。再有就是按照甲骨文的内容命名,因为上面的内容大部分都是在祭祀占卜,所以罗振玉有一本书叫《殷商贞卜文字考》,“贞”在商周两代的意思,就是占卜。

上世纪20年代初,陆懋德发表了一篇《甲骨文之发现及其价值》的文章,这是“甲骨文”这3个字第一次出现。1924年容庚的《甲骨文之发现及其考释》及1925年王国维《最近二三十年中国新发现之学问》一文中,“殷墟甲骨文字及其书目”部分等均沿用了这一称呼,1930年董作宾的《甲骨文研究之扩大》,1931年郭沫若的《甲骨文字研究》等也都以甲骨文命名其书或其文。甲骨文这个叫法,从此广为人们接受。

甲骨文怎么认?

甲骨文与商代的占卜活动密切相关。甲骨问卜的主要人物有3个,分别是需要占卜的商王、贞人和卜人。先由贞人问卜,说明卜问的内容;然后再由卜人用烧红的木炭之类的东西在甲骨钻凿处烧灼,使其在正面出现卜字形裂纹;最后由商王很据卜兆的形状判断凶吉。

甲骨文有完整的内容和形式,分为四个部分,它一般包括叙辞(叙述占卜的时间和占卜的人物)、命辞(记录所卜问的事情,是卜辞的中心部分)、占辞(记录观看兆辞的人根据卜兆判断凶吉的预言)、验辞(实际应验的结果)。

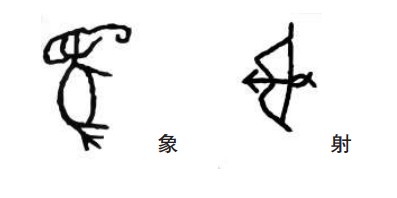

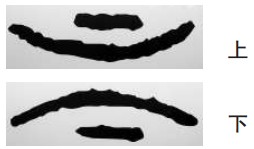

甲骨文中“画成其物”、有形可象的文字很多。

在象形的基础上添加一定的符号以表达比较抽象的概念,反映无形可象的比较复杂的事情。

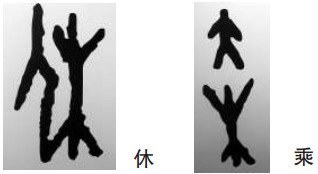

两个或两个以上的独体象形字或指事字组成的文字,大多是会意字,义在其中。

编辑:陈佳

关键词:他们发现了甲骨文 晚清学者们 艰辛的文物保护之路

广西防城港边防查获537件鳄鱼制品

广西防城港边防查获537件鳄鱼制品 纳布卢斯文化艺术节

纳布卢斯文化艺术节 波兰纪念斯摩棱斯克空难7周年

波兰纪念斯摩棱斯克空难7周年 玛拉拉·尤萨夫扎伊获任联合国和平使者

玛拉拉·尤萨夫扎伊获任联合国和平使者 大连至美国西部集装箱远洋干线开通

大连至美国西部集装箱远洋干线开通 布拉格蝴蝶展开幕

布拉格蝴蝶展开幕 国际空间站三名宇航员返回地球

国际空间站三名宇航员返回地球 韩国"世越"号沉船抵达木浦新港

韩国"世越"号沉船抵达木浦新港

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅