首页>收藏·鉴宝>资讯资讯

历史上的真实伪装者袁殊:拥有五重间谍身份

“伪装着自己的身份,隐藏着自己的姓名,做着光明又黑暗的事情。”这是热播电视剧《伪装者》中明楼的写照。在电视剧外,一位真实存在且比明楼更加传奇的“伪装者”,逐渐浮出历史的水面,被人们关注。

他是日方“岩井公馆”的情报员,也曾被国民党军统记大功,他担任过汪伪政权要职,一度还成为第三国际远东情报局秘密情报员。而他最真实的身份却是一名从事地下情报工作14年的中共特别党员,他叫袁殊。

▲1929年冬在日本东京与留日同学合影(后排右一为袁殊)。

如果没有选择地下情报工作,他很可能成为一位单纯的文人、学者,留名文学史或新闻史。选择地下情报工作,他留下了“五重间谍”的传奇身份,也经历了一生命运的坎坷曲折。抗战结束回归解放区时,就有人说他是“汉奸”;新中国成立后,因卷入潘汉年案系狱20载,直到1982年才获得平反;就连他的子女,都曾对他的政治面目疑虑重重。

《中共党史人物传》专章讲述了袁殊的生平事迹,肯定袁殊“不顾个人毁誉完成了党交给

父亲是个“谜”

1977年5月,北京火车站,自武汉北上的列车里,只剩下一位老者还没下车,他透过车窗向外张望着。站台上,一名中年男子已经等得有点着急,他猛然看到了老者,两人的目光相遇了。

“你是从武汉来的……”

“你是曾龙!”

被叫作曾龙的中年男子,看着眼前阔别22年之久的父亲袁殊,甚至叫不出“爸爸”两个字。多年后,回忆起第一次回京探亲的父亲,曾龙在《我的父亲袁殊》一书中写道:“站在我面前的这位老者,苍老、瘦弱、矮小,两颊深深地陷了下去……他和我记忆中的父亲完全判若两人。”

从子女身边消失了22年的袁殊,终于归来了。曾龙却说:“这是悲欢杂混的父归。”在那个特殊的年代里,袁殊的身份是一个长达20多年未能解开的谜。他回来了,“谜”还未得解。

在曾龙儿时的记忆里,父亲名叫曾达斋,是一个革命军人。直到1955年上半年的一个星期六下午,他和往常一样从学校回家,却被家人告知:父亲因反革命嫌疑和特嫌而被拘留审查,现尚未定性。当年不满11岁的曾龙对此似懂非懂,茫然无措。此后很多年,他都不知父亲关押何处、定了什么罪、判了多少年刑。

这样的家庭变故,给曾龙带来的直接麻烦是填表问题。小学毕业时,他托词父亲出差把登记表交给班主任处理。1961年,曾龙高中毕业面临考大学,出身问题无法再回避。他只好写信给当时已与父亲离婚、在上海工作的母亲,询问父亲的政治情况。母亲的回信非常简单。就是从这封仅一页的回信中,曾龙才第一次了解名为袁殊而非曾达斋的父亲:早年参加过军统、做过区伪教育厅长、1945年到解放区等。这份履历,让曾龙眼中的父亲更加神秘:解放后在军队系统工作的父亲曾达斋,与当过“汉奸”“特务”的袁殊,怎么可能是一个人?

年岁渐长,曾龙逐渐从奶奶口中了解了袁殊更多的身世。

袁殊,本名袁学易,1911年出生于湖北蕲春(今湖北省黄冈市蕲春县)一个没落的书香门第。由于家庭经济困窘,袁殊幼年即随母亲到上海投靠亲戚谋生,12岁时被送进一家印刷厂做学徒工。少年袁殊虽然贫困,但后来机缘巧合得以免费进入上海立达学园读书。大革命时期,他参加了北伐军,但1927年的“四·一二”政变使他悲愤不已,随即离开部队到上海参加进步文化活动。乱世之中,几经周折,袁殊最终和第一任妻子马景星东渡日本留学,攻读新闻学。回国后,袁殊创办了《文艺新闻》,并与左翼文学界关系逐渐密切起来。而后,便是曾龙看到的履历表上的一串经历。

曾龙后来说,袁殊留日一年多,有三个收获。第一、他初步掌握了日语;第二、他研读了新闻学;第三、他从理论上接受了共产主义思想。留日时的袁殊肯定想不到,这些“收获”都成了他日后从事地下情报工作的助力。

而逐渐勾勒出父亲人生轨迹的曾龙,当年更是无法理解,袁殊到底是怎样完成“左翼文化人——国民党特务——汉奸——革命军人”的身份切换?他到底是“落水”的“汉奸文人”,还是不惜个人荣辱的地下革命战士?

父亲无声无息地消失了20多年,曾龙本以为,这样的疑惑将永远无法得到解答,没想到,1977年,袁殊突然回京探亲了。

原来,1955年袁殊被捕后,拘留审查了10年,1965年被判刑12年;1967年期满,正值“文革”,再度被押8年;1975年期满,又被解送到湖北武汉大军山少管所劳动改造“就业”。此后几年,袁殊才开始与北京的子女通信联系、回京探亲。

袁殊第一次回京探亲,就先让子女们传阅了1965年军事法庭的判决书。而后,他才开始解释:“这只是事情的一个方面,另一方面是我所做的一切事都是接受了党的指示才干的……”曾龙回忆,在以后的几年中,袁殊逐条对他解释了判决书的内容,谈了许多往事。但无论谈什么,凡涉及到现实仍有保密性的人和事,他都绝口不提。尽管如此,曾龙“对父亲的问题始终抱着等待观望的态度”。直到1982年8月29日,最高人民法院作出判决,撤销1965年判决,宣告袁殊无罪,曾龙心中关于父亲身份的谜团才终于解开。

前排左起茅盾、夏衍、廖承志;后排左起:潘汉年、汪馥泉、郁风、叶文津、司徒慧敏。这张左翼文化名人的合影中,很多人和袁殊有交集。

《文艺新闻》

在新闻史学家、复旦大学新闻学院教授丁淦林眼中,袁殊同样是一个打满了问号的历史人物。与曾龙不同的是,丁淦林第一次看到袁殊这个名字,是因为其新闻学研究。

那是上世纪50年代中叶,丁淦林还是复旦大学的一名年轻学子。读到袁殊的《记者道》一书时,丁淦林记住了这个把Journalism译成“集纳主义”的作者“袁殊”。后来,他知道了袁殊曾“转行”做地下情报工作,但他搞不明白这个从新闻事业“转行”的人最后为什么成了“汉奸”。几十年后的1984年5月14日,丁淦林偶然看到《解放日报》报道“恽逸群同志骨灰盒覆盖党旗仪式在南京举行”时,提及恽逸群“生前好友袁殊也献了花圈”,这才知道袁殊尚健在。随后,丁淦林很快打听到袁殊在北京工作,并托人对他进行了访谈。

一天半的访谈中,袁殊谈得最多的,不是他堪称传奇的情报工作,而是1931年创办的四开周刊小报《文艺新闻》。他告诉丁淦林,当年上海的报纸很多都被外国势力控制,中国报界情况更糟,记者要么与青帮有染,要么是为资本家办事儿。他想创办一张以新闻为中心的自己的报纸,当一名职业记者,既作为事业,也是生活的依靠。于是,妻子马景星回娘家筹集了500块钱创刊经费,袁殊自己当总编辑,找了朋友翁从六负责印刷和发行,租了一间不足10平方米的小屋作为编辑部……就这样,1931年3月16日,《文艺新闻》出版发行了。

袁殊创办《文艺新闻》,最初标榜的是“集纳主义”,以中立公正有闻必录的面貌出现,但实际上却为“左联”做了大量的宣传工作。茅盾在《新文学史料》上发表的回忆文章直接称它为“‘左联’领导的一个外围刊物”。其中最为左翼文化界称道的,莫过于袁殊策划的关于揭露国民党秘密杀害“左联五作家”的系列报道。

那时正是上海白色恐怖最严重的时期,“左联五作家”柔石、胡也频、李伟森、冯铿、殷夫,以及其他18名革命志士于1931年2月7日被国民党统治者杀害。国民党政府如此肆无忌惮地大批杀害青年作家和革命志士,但由于消息被封锁,在长达几个月的时间里,人们都不知道五作家蒙难的情况。

彼时担任“左联”党团书记的冯雪峰,直接找到袁殊问:“各报刊杂志均不登载五烈士遇害的事,《文艺新闻》敢不敢登,能不能登?”袁殊慨然应允。不过,报道一旦被国民党政府抓到把柄,无论是他和《文艺新闻》,还是提供消息的冯雪峰,都将面临极大的风险。再三斟酌后,袁殊想了一个巧妙的办法,请冯雪峰以读者来信的名义化名询问五作家下落,再以另一封读者来信透露五作家蒙难的消息。

果然,第三期《文艺新闻》头版上,一封标题为《在地狱或人间的作家》的读者来信赫然见报。随后,第五期《文艺新闻》头版以《呜呼,死者已矣》为题,发表了冯雪峰转来的两封信《作家在地狱》和《青年作家的死》,进一步告诉读者,五作家已被“枪毙”了,“这是千真万确的消息”。第六期登载了五位作家的遗照,第十二期、第十三期则分别发表了回忆胡也频、殷夫等人的纪念文章。这些照片和文章,自然都是由冯雪峰提供。系列文章登出后,激起了群众对国民党当局的痛恨,真正的读者来信纷至沓来,袁殊又继续登载。

报道引起了舆论界的广泛关注,《文艺新闻》也在上海的诸多报刊中逐渐有了一席之地:坚持出版了60期,成为“左联所有刊物中寿命最长的一个刊物”。而据袁殊对丁淦林的回忆,《文艺新闻》最初发行3000份,以后升到5000份,最后高达10000份,经济方面已完全独立。

正是因为这张报纸,袁殊进入了左翼文化界的圈子。夏衍的回忆录《懒寻旧梦录》中,有这样一段记录:“在当初那种形势下,他(袁殊)虽然没有向我表示他的政治身份,却明白地表示,他愿为左联效力……他就用这口号‘客观’地报道了‘左联’关于五烈士牺牲的宣言……”1931年6月,在潘梓年的介绍下,袁殊加入了“中国文化总同盟”,并代表新闻界当选为五人常委之一。事实上,当时的《文艺新闻》编辑部,私下已经成了党和进步文化人士约见谈话的可靠地点,除了夏衍、潘梓年和冯雪峰等人外,丁玲也常去约见进步人士。

在《文艺新闻》之外,袁殊还首次提出了“报告文学”的中文译名并作了定义,从理论上对报告文学进行了卓有见解的系统论述。他常应邀去大学演讲,当时的讲话和文章在1932年汇编成《学校新闻讲话》一书。此外,他留下的新闻学著作还包括《记者道》等。他的剧作《工厂夜景》,则被郁达夫称为是一部可与高尔基的《夜店》相媲美的力作。

如果不是后来的一次谈话,袁殊的名字或许将留在中国文学或新闻学的历史中。

1939年秋,袁殊摄于上海。

“灰色小市民”

改变袁殊命运的这场谈话,发生在1931年10月的一天。那天,按照潘梓年的通知,袁殊准时到达了上海静安寺爱文义路路口的一家咖啡店。中午时分的咖啡店很安静,除了白俄女招待外,只有角落的一张桌子旁坐着两个人。其中一个是潘梓年的堂弟潘汉年,中共情报战线、统战工作的传奇人物,同时也是左翼文化运动创始人、领导者之一。另一人袁殊从未见过。

寒暄过后,潘汉年对袁殊说:“你要加入前卫组织,经过一段时间的考察后我们认为你的愿望可以实现了。”简单的一句话,没有党旗,没有宣誓,袁殊加入了中国共产党。而潘汉年接下来的话,无意中成了袁殊一生的命运转折点。他告诉袁殊,“你加入的是秘密前卫组织,普通的组织成员是不知道你的身份的。”

所谓的“秘密前卫组织”,就是中共中央最高保卫机关中央特科。原来,在办《文艺新闻》的过程中,袁殊的思想越来越左倾,此前他已经向夏衍表示过“希望在政治上提高一步”。而当年的4月24日,中央特科负责人顾顺章在汉口被捕叛变,导致原中央特科必须彻底改组。5月,在周恩来的领导下,新的中央特科机构迅速重建,潘汉年担任二科即情报科科长,负责搜集情报、侦察敌情以及反间谍工作。由于原中央特科的很多骨干都不能继续留在上海工作,新上任的潘汉年急需将残破的情报网络重建起来。这时,夏衍口中“既能写又能搞社会活动”的袁殊就进入了他的视野。

潘汉年给袁殊介绍了今后负责与他单线联系的王子春,就是在座的袁殊从未见过的那个人。

因为《文艺新闻》的左倾色彩很浓,袁殊的政治立场也很容易被人猜到。为了隐蔽身份,他被要求慢慢褪掉红色,褪掉“左的颜色”,变成一个“灰色小市民”。他的任务,是向国民党中上层靠拢,利用合法身份打进敌人心脏,为党获取战略情报。

为此,借着上海一些流氓小报和御用文人不断攻击的“东风”,出版了60期的《文艺新闻》于1932年6月20日停刊。此时的袁殊,最重要的工作已经不是新闻活动,他为自己改了个颇有鸳鸯蝴蝶派味道的新名字“袁逍逸”。曾龙曾经看过父亲的一张旧照,拍的就是“灰色小市民”时期的袁殊和家人吃饭的情景,让他印象深刻的是,照片中有一幅挂在堂屋墙上的对联——“书生本当奴才用,好汉原为酒食谋”,问了父亲才知道,对联是郁达夫所书,挂在堂屋也有“改换颜色”的用意。

“左的颜色”逐渐褪去,可对于如何搞情报工作,袁殊一开始真摸不着门道。晚年时,他曾告诉儿子曾龙,初做情报工作时,几乎手足无措,甚至怀疑自己不是搞情报工作的材料。

在王子春的安排下,袁殊接受了两个月的秘密工作训练。他每周到北四川路一个小弄堂内的一所房子中受训,看见窗外摆出花盆才能进去,并约定敲门三下为号。教他的老师说,传递消息时要在数字上有规律地加一减二,有所变化。比如,说“我星期五会到一位朋友”,实指周四;说“中午12点见”,实指午后两点。

训练结束后,袁殊正式投入了地下情报工作。王子春让他想想可供利用的社会关系,起初袁殊想到几个人,试探一番后都没能打开工作局面。1932年春,他忽然想到自己的表兄贾伯涛就在上海,不过公开职务并不显山露水。王子春听后便指示他给贾伯涛写信请求代为谋职,甚至帮他修改信的内容。袁殊原没抱多大希望,没想到贾伯涛很快把他介绍给上海市社会局长、中统头子吴醒亚,他由此顺利打入国民党中统内部,后来又成为中统的秘密团体“干社”的情报股股长。

为了在工作上有所突破,王子春指示袁殊发挥特长,向吴醒亚讨个新闻记者的公开职位,以便开展情报活动。于是,曾因《文艺新闻》小有名气的记者袁殊,再次回到了上海新闻界,只不过,这一次,他供职的是政治色彩不十分强烈的新声通讯社。有了记者职业的掩护,袁殊经常出席南京政府和日本领事馆的记者招待会,从而及时获取内部消息。

不久,他又在王子春的策划下,带着一本日文杂志去出席日本领事馆的记者招待会。开会前,他装作漫不经心地翻阅日文杂志,此举果然引起了日本领事馆随员岩井英一的注意。一来二去,袁殊和岩井英一成了私人朋友,有时也聊一些人事消息。大约半年后,岩井英一主动提出请袁殊担任日本领事馆情报员。袁殊将此事汇报给王子春,并在王子春的指导下报告给吴醒亚,吴醒亚认为袁殊打通日本人的关系对获取情报有利,果然鼓励他与岩井英一交往。至此,年轻的袁殊成为具有三重身份的情报员,而隐藏最深的身份,自然是王子春领导下的中共地下工作者。

在王子春几乎手把手地具体指导下,三重身份的袁殊在日本人和国民党的眼皮底下,顺利地“伪装”了3年。然而,1935年,上海突然出了一桩轰动一时的奇案——“怪西人案”,袁殊也因此被军统逮捕。“怪西人”其实是第三国际远东情报局负责人华尔顿,因被捕后一言不发,连姓名、国籍也不说,故被称为“怪西人”。奇怪的是,审讯人员在华尔顿随身携带的一个小本上居然发现了袁殊的名字和电话,于是,他也被卷入“怪西人案”。

隶属于中央特科的袁殊,什么时候跟远东情报局有了联系?

原来,1935年春,王子春突然不露面了,袁殊急于与组织取得联系,便请夏衍帮忙转一封信给中央特科领导。按规定,中央特科是一个特殊的组织系统,一般党员不能和中央特科联系。但因袁殊说情况紧急,夏衍便将信转给了蔡叔厚。当时蔡叔厚已从中央特科转到了远东情报局工作,且远东情报局正需要袁殊这样的人。于是,袁殊在自己并不知情的情况下,关系被转到了远东情报局。他并不知道,此次“怪西人案”案发其实是因陆海防叛变,而陆海防就是华尔顿的下线,也是他只见其信未见其人的上线。

上线已叛变,作为下线被捕的袁殊,情报生涯似乎就要画上句号。谁也没料到,1937年下半年,袁殊居然又以“军统潜伏人员”的身份在风云变幻的上海滩再次活跃了起来。

1984年,袁殊在潘汉年故居,与潘汉年妹妹潘玉琴合影。

爆破“76号”

由于日本领事馆将袁殊视为“亲日”派、戴笠的军统也有意拉拢袁殊,再加上袁殊的父亲袁晓岚以老同盟会员的资格走了国民党上层门路,在“怪西人案”中,袁殊最后只以“文化界思想犯”被判了两年半监禁,实际上只入狱8个月便被保释。1936年,出狱后的袁殊为避风头,再次赴日本留学。将近一年后回国,已是“七七事变”爆发前夕,抗日的紧要关头,潘汉年以八路军驻上海办事处主任的身份回到上海,从那时起,他成了袁殊的直接联系人。

抗日统一战线形成初期,上海的政治舞台愈发纷繁复杂,情报工作也更加困难。就在这时,曾经拉拢过袁殊的戴笠居然亲自登门,表示要委以重任。经过向潘汉年汇报请示,袁殊“迎合”了戴笠的要求。很快,袁殊被任命为军统局上海区国际情报组少将组长,而公开的掩护身份依然是记者,他也因此继续与日方的岩井英一保持联系。

电视剧《伪装者》中,既是军统特工情报科科长又是中共地下党上海站站长的明楼,坐镇幕后,成功爆破了汪伪政府运送日军高官的专列“樱花号”。真实的历史中,“军统潜伏人员”袁殊至少策划了两起爆破事件,其中一件是爆破了日本在虹口的海军军火仓库。

虹口大火是如何烧起来的?袁殊的学生胡肇枫根据其留下的“申诉材料”和日记完成的传记中这样讲述:日本海军仓库设在日商“本田纱厂”的后院,袁殊和“抗日秘密行动小组”的王铁民化装成纱厂职员侦察后发现,卫兵对进出仓库的人盘查很严,能凭着特别通行证进入仓库的几乎都是日本人,仅有一个伙夫是中国人,这个伙夫每天踏一辆“黄鱼车”(上海话里对三轮车的别称)为日军买菜送菜。袁殊便让王铁民跟这个伙夫套近乎,接近一段时间后,趁机将定时炸弹藏进了“黄鱼车”上整只的南瓜和冬瓜内……

这个充满传奇色彩的故事,并没有更多的确切史料。但袁殊本人因策划了虹口大火而被军统局记了大功。军火仓库爆炸后,日军到处搜查却找不到作案者,最后只好“哑巴吃黄连”,尽可能抹去事件的政治色彩,对外发布消息称“系内部人员不慎点燃汽油……纯系偶然事故。”

不过,另一个“爆破76号”的计划就没有这么顺利了。

《伪装者》中被上海市民称为“杀人魔窟”的76号是真实存在的。1938年,上海的汉奸和日本人不断被刺杀,日寇扶植的汪伪势力委任丁默邨、李士群负责筹建特工总部,地点就设在极斯菲尔路76号。76号成立后,疯狂镇压抗日运动,残害人民,杀害了多名爱国人士。此时,袁殊接到了军统的命令——“干掉李士群”。

李士群自己常搞暗杀活动,自己也防着被暗杀,因此居无定所,出没无常。袁殊决定采用挖掘地道的方法,直接将76号特工总部“一锅端”。他亲自侦察地形,绘制了地图,计划也得到了时任军统局上海区区长王天木的批准。谁知这一计划尚未来得及实施,王天木和另一位军统头目陈恭澎便已被李士群的“特工总部”捕获,并且供出了这个计划。袁殊随即被捕。

袁殊过去跟李士群其实也有交往。但这次袁殊要暗杀李士群,李士群十分恼怒,袁殊危在旦夕。

此时的袁殊已经具备多年的地下工作经验,他立即在自己的几重身份中找到了最能给李士群施加压力的一个,也就是日本领事馆情报员。于是,他暗中设法将自己被李士群逮捕的消息传递给了岩井英一。

不谋而合的是,潘汉年在得知袁殊被捕后,想到的办法也是利用他日本领事馆情报员的身份,请袁殊妻子马景星给岩井英一打电话求援。果然,袁殊被76号关押了一个月之后,已经是日本领事馆副总领事的岩井英一出面将袁殊移交外务省情报系统审查。

岩井英一为何愿意从76号特工总部“营救”中国人袁殊?一方面,岩井英一代表的日本外务省与76号背后的日本军方闹派系闹得厉害,互相有竞争有矛盾;另一方面,深谙“以华制华”之道的岩井英一还想在新的政治和文化层面利用袁殊这个懂日语、能写文章、能搞活动的中国人。

1984年,袁殊(右二)与儿子曾虎(左一)、学生胡肇枫(左二)、梅丹馨(右一)合影。

“严军光”

从76号脱险后,袁殊住在岩井英一为其安排的百老汇大厦,身边还有岩井英一的两个部下明为“保护”实则监控。没过多久,岩井英一便要求袁殊写一篇论述中日关系的文章公开发表。这其实就是要袁殊公开表态,从幕后的情报人员变成公众面前的“落水汉奸”——这可是事关民族气节的大事,袁殊实在不知如何是好,只能设法向潘汉年汇报。在潘汉年的授意下,他将计就计,走上了一生中最扑朔迷离、最艰难的一段历程。

面对岩井英一,袁殊以军统人员的身份答应与其合作。没过几天,他就写成了《兴亚建国论》一文,概括了他和岩井英一“商谈”的关于中日大局的“意见”,1939年11月,文章在中日各大报刊发表。这篇文章的署名本是袁殊的假名“严军光”,但后来李士群把“严军光即袁殊”的消息张扬开来,再加上报纸上印刷的签名手迹是许多人都熟悉的,从此,大家都知道袁殊“落水”了。

面对军统,袁殊则悄悄给戴笠写了一封信。他在信中表示,自己因王天木出卖而被76号拘押,由于岩井英一的营救才与日本人合作,虽身为李陵但不忘汉室,将打入敌人内部继续为抗日做贡献。戴笠果然回信慰勉袁殊继续为军统效力。此后,袁殊和重庆方面也就一直保持联系。

如此,袁殊在上海这个复杂的情报战场上,又重新建立了同中共、军统以及日本人的多方关系。而这一切的幕后,是潘汉年和袁殊串的“一回戏”。这出戏,袁殊一直演到抗战胜利。

《兴亚建国论》发表后,岩井英一扶持袁殊组建了“兴亚建国运动本部”,作为掣肘汪精卫的另一汉奸派系;随后又让袁殊负责“岩井公馆”,作为日本特工机关。后来,袁殊还曾任汪伪政权中央宣传部副部长、江苏省教育厅厅长及教育学院院长、清乡委员会政治工作团团长等伪职。

袁殊在1984年的回忆文章《放眼亭畔话往事——忆打入汪伪的四年》中,特意解释了“严军光”的含义:“‘严’与‘年’谐音……这个化名的含义,就是表示我受潘汉年同志的委托打入敌伪,为河山重光而努力。”但是在当年的上海,人们只知道袁殊“落水”了。

他和潘汉年一起,将地下党员陈孚木、恽逸群、翁从六等安插进“岩井公馆”,获得了多个重大的军事战略情报。潘汉年甚至在“岩井公馆”设立了一个和延安联系的秘密电台。有一次有人向袁殊报告说电台可疑,结果被训斥了一顿。电台设立了10个月,最终因敌方盘查过严而转移。

在担任“清乡委员会政治工作团团长”期间,袁殊按照潘汉年指示,及时向党组织提供了苏南日军的兵力部署、清乡行动,建立了通往根据地的秘密交通路线。据袁殊的回忆文章,他将日军开始清乡的情报告诉潘汉年后,新四军“在清乡重点地区的一支部队,随即在群众的协助之下,准备了大量的方桌和门板,在夜里从桌板上跳过竹篱笆撤离了。”

湘潭大学哲学与历史文化学院教授孙宝根自上世纪80年代末就开始研究袁殊,为查阅一手资料,他曾到北京、南京、重庆、台北等多个城市查找档案,还翻阅了日文版的岩井英一回忆录。孙宝根告诉记者,据岩井英一回忆,“兴亚建国运动本部”表面上是一个接受日本外务省津贴、支配的汉奸组织,实际成为中共的一个新的情报据点。孙宝根在《中共史上最传奇的间谍——袁殊》一文中写道:不仅日本外务省每月拨给“兴亚”的20万元军票中有相当一部分成为中共上海地下党组织的活动经费,而且在袁殊的具体操作下,一份份重要的战略情报从敌人的心脏发送到了延安。

这些情报中最重要的一项,就是日军决定放弃“北进”计划而改为“南进”战略。所谓“南进”,即向东南亚扩张,以便独霸西太平洋;所谓“北进”,是北攻苏联,以霸占整个亚洲。1940年初,由日本外务省安排,陈孚木与袁殊一道作为“兴亚建国运动”的代表,应邀到日本访问。通过访日期间的见闻,加上对日本间谍的活动加以分析,袁殊判断日本即将南进,他将这一重要战略情报汇报给潘汉年,潘汉年转报延安,中共把这项情报通知莫斯科。几乎在同一时期,远东情报局的佐尔格也在日本东京获得同样的战略情报。当时,苏联面临两线作战的压力,在西线布置兵力的同时,为防止日军“北进”,不得不抽调兵力到远东。有了日军确定“南进”的情报后,苏联才不必担心腹背受敌,得以放心大胆地从远东调出了几十万兵力到西线。这对反法西斯战争的全局部署,无疑起到了重大作用。

至于孙宝根提到的活动经费,袁殊晚年也回忆道:“几年中我供给潘大量经费(由翁从六经手)……我一次就给翁廿五万元老法币,作《救亡日报》购买印刷器材的费用,当时桂林八路军办事处主任李克农深知内幕。”

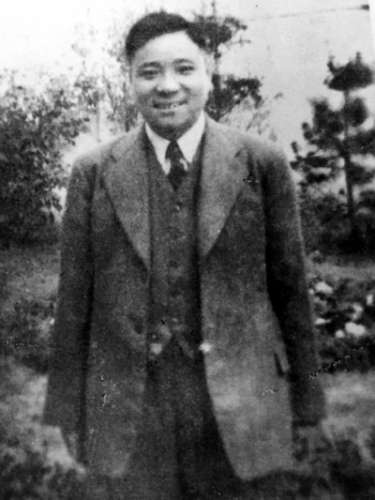

北伐途中的袁殊,摄于1927年皖赣边境。

新的黎明

1945年初,袁殊辞去了伪教育厅长等职,仅保留了一个伪上海市政府参议的名头。抗战一胜利,军统的王新衡就赶到上海,并代表军统任命袁殊为“忠义救国军新编别动军第五纵队指挥和军统直属第三站站长”,授予中将军衔。王新衡告诉袁殊,戴笠认为他“对日本人应付得很好”,很看重他,安排他10月10日去见戴笠。袁殊满口答应,可是却在面见戴笠的三天前,由党组织安排投奔了解放区。直到第二年的1946年初,国民党才确知袁殊已经到了解放区,“抗战有功人员袁殊”立即变成了“共党汉奸袁殊”,军统则对袁殊下了通缉令。

到达解放区的袁殊,被任命为华东局联络部第一工作委员会主任,定为旅级待遇。因为“袁殊”这个名字名声不好,时任华东局组织部长曾山找袁殊谈话,建议他改名字。于是,袁殊以“曾达斋”的名字于1946年重新登记入党。三年解放战争中,他在苏北、胶东、大连等地从事内勤工作。1949年中华人民共和国成立后,袁殊被调至北京,在李克农手下工作。

当时,上海地下党时期外号叫“老太爷”的张唯一对袁殊说:“袁殊这个名字今后就在社会上销声匿迹了。”但是,袁殊的新生活始终没有像他的名字一样,与过去的历史彻底隔断。

虽然改了名字,但熟悉袁殊的人并不少,不知内情的人总觉得袁殊是个“投机分子”。不管是在解放区,还是在新中国成立后,袁殊总免不了遇到一些文化界熟人。1954年,身穿解放军军服的袁殊在前门附近与老熟人聂绀弩不期而遇,袁殊热情地打招呼,不想聂绀弩却投来鄙视的眼光,冷冷地说:“你现在又穿上这身服装了?”面对类似的异样目光,袁殊无法解释。多年后,还有人以袁殊一米五多一点的身高和熟练的日语污蔑他,“一口纯熟的日语,极似日本人,侏儒其形,诡计满腹”。

1955年,更大的打击降临。潘汉年于这年4月3日蒙冤被捕,作为潘汉年得力助手的袁殊也于4月5日被逮捕。之后,便是20多年的牢狱之灾、劳动改造和上诉。

直到袁殊获得平反后,还有不了解内情的人认为他是“汉奸”。与潘汉年有一面之缘的谭元亨,从1983年起开始准备写潘汉年传记,为了收集资料,他在1987年3月7日采访了晚年的袁殊。谭元亨告诉记者,当时找到袁殊颇不容易,很少人知道袁殊已平反,不愿告诉他袁殊的住址,有人甚至根本不愿意提起袁殊这个名字。直至见了人民文学出版社社长楼适夷,谭元亨才得到确认,当年是潘汉年让袁殊主动打入日伪机关。楼适夷还帮他找到了袁殊。

对于自己真实情况的难言之隐,袁殊偶尔也有“诉苦”。解放后有一次在大连遇到丁玲等一批上世纪30年代的左翼文人,他不无感慨地说:“你们都成为革命名人了,我倒成了反动分子。”丁玲的回答是:“我们了解你。”

更多时候,他都沉默着。晚年回忆起在前门偶遇聂绀弩的往事,他只是淡淡地对曾龙说:“我不怪绀弩,他不了解我从事的工作所具有的复杂性质。”

“豪情自负忘生死”,“毁誉一生甘自羞”,这是袁殊于1971年在秦城监狱写下的诗句。

1982年8月29日,潘汉年获得平反后不久,最高人民法院对袁殊案也作出判决,要点如下:一、撤销1965年判决;二、宣告袁殊无罪。同一天,公安部、中央调查部对袁殊的政治问题作出了复查结论:确认袁殊1931年参加革命工作的事实,恢复了袁殊的中国共产党党籍。

当天,袁殊在日记中写道:“至此,系狱20年,劳改生活8年,屡经向各方申诉(1978年起卧病脑血栓,在香山安心疗养8年),历乱生涯,始及重见天日!——中国共产党的伟大、光荣及于我身——一切冤假错案,在实事求是的精神照耀下,得到平反。” 一切都成了历史,经过向组织申请,袁殊恢复使用他的原名,他说:“总观我的过去,袁殊这个名字没什么见不得人的。”

2002年,中央文献出版社出版的《中共党史人物传》专章讲述了袁殊的生平事迹,肯定袁殊“不顾个人的毁誉完成了党交给的特殊使命”。

谭元亨至今记得,他去拜访袁殊时,年过古稀的老人已经言语不清,行动不便,但袁殊仍坚持翻箱倒柜找出平反的文件给他看。谭元亨说:“平反文件只有一页纸,有点皱,他显然很执着于这一点,生怕别人不相信他已经平反了……”很多年后,谭元亨才想明白袁殊心中的执着,那是经历特殊年代风风雨雨的老人对自己一生的定论。

就在谭元亨拜访袁殊的同一年11月,袁殊在北京病故。他的骨灰盒上覆盖着党旗,被安放在八宝山革命公墓中。他的儿子曾虎在发表的挽文中写道:“他死于今年第一场大雪降临之时,当我推着他的遗体穿过庭院去太平间时,风停雪住了,满地白雪、满树银花,在庭院灯辉映下分外肃穆……那是1987年11月26日清晨,一个新的黎明正在降临。”

本文在写作过程中参考了曾龙《我的父亲袁殊》一书,特此感谢!

编辑:陈佳

关键词:历史上的真实 伪装者袁殊 拥有五重 间谍身份

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅