首页>收藏·鉴宝>藏闻逸事藏闻逸事

文物里的中秋故事

中秋佳节临近,在这个历史悠久的节日里,不仅有传统习俗,更有许多绮丽的故事传说、诗词咏叹。古往今来,历朝历代的文人墨客也因为这轮明月,为后世留下了众多吟诵中秋的艺术精品。

本刊特别选取中国书法史上与中秋节相关的三张法帖,为读者增添一些节日气氛。

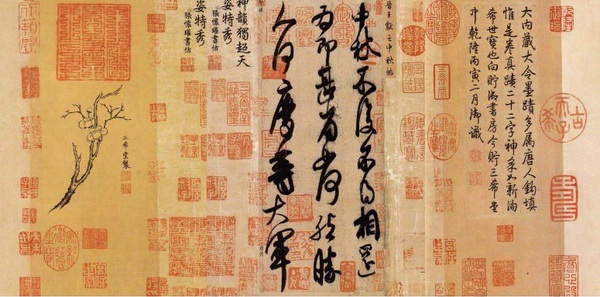

《中秋帖》,传为晋王献之书,纸本,手卷,纵27厘米,横11.9厘米,北京故宫博物院藏。

“三希堂”精品《中秋帖》

北京故宫博物院养心殿的西暖阁,是清朝乾隆皇帝的书房———“三希堂”。这位颇为嗜好书法的皇帝所书写的“三希堂”匾额,至今还悬挂在墙上。匾额两侧“怀抱观古今,深心托豪素”的对联,也保持着当年的原貌。

所谓“三希”,其实有很多种解释。最出名的有两种:一是说“士希贤,贤希圣,圣希天”,是皇帝在勉励自己。另一种是指这里藏着三件稀世珍宝,即晋朝大书法家王羲之的《快雪时晴帖》、王軕的《伯远帖》以及王献之的《中秋帖》。

《中秋帖》共3行22个字,内容为:“中秋不復不得相還褢即甚省如何然勝人何慶等大軍”,没有落款。

《中秋帖》颇受清代乾隆皇帝的喜爱,被认为是晋代王献之“一笔书”的代表作,笔势连续不断,宛如滔滔江河,呈现出雄姿英发的爽朗之气,历来评价甚高。而事实上,创立草书“一笔书”也是王献之对书法发展的一大贡献。其将张芝的章草和其父王羲之的今草又向前推进一层,形成独特的书法风格,并在书法史上扬名。因此,这件《中秋帖》为乾隆皇帝视若珍宝,法帖正文右上角的御题签赫然标有“晉王獻之中秋帖”。

尽管如此,关于这件法帖的争论和谜团却从未因乾隆皇帝的重视而停止过,而且愈演愈烈。首先是断句:“中秋不復不得相還褢即甚省如何然勝人何慶等大軍”,这22个字,似乎是被截断之语,抑或语焉不详,如何断句依然成迷。

其次是关于书写材料。后世有专家质疑,该帖所用竹料纸,约到北宋时方才出现,从行笔判断,书写时也用的是无心笔,并非晋朝惯常使用的有心硬笔。清吴升《大观录》甚至说:“此迹书法古厚,黑采气韵鲜润,但大似肥婢,虽非钩填,恐是宋人临仿。”而当代研究者则有人推测,其为宋人所临,很可能是米芾。

关于艺术品传世溯源的争论,古往今来,从未停歇。这或许也是艺术品得以为人所重的原因。先不论其来源如何,《中秋帖》的艺术性毋庸置疑。其传承流转之过程,也为其增加了神秘色彩。

关于《中秋帖》的鉴藏和传世,还有颇多曲折的故事。此帖卷后有明董其昌、项元汴,清乾隆题跋,其中附乾隆皇帝、丁观鹏绘画各一段。卷前后及隔水钤有宋“宣和”内府、南宋内府,明项元汴、吴廷,清内府等鉴藏印。足可见此帖曾经宋代宣和、明项元汴、清内府收藏。民国时,溥仪将其携出宫外,流散民间。

1948年,郭葆昌的儿子郭昭俊把《中秋帖》和《伯远帖》带到台湾,但却没有顺利卖出去,当时急需用钱的郭昭俊只好转到香港,将这两幅宝帖抵押给一家英国银行,期限就定在1951年年底。

眼看期限将至,焦虑不安却又无可奈何的郭昭俊无计可施。这家英国银行也早就盯着这两幅宝帖,他们在催郭昭俊还款的同时,又诱惑他将宝帖卖给银行以解燃眉之急。

此时,远在2000公里之外的北京,一份关于抢救收购国宝“三希”宝帖的报告被十万火急地送进了中南海。这其中的缘由要从一个人说起。此人正是当时广东省银行香港分行的经理徐伯郊,徐家与郭家可称得上为世交朋友。他深知这两件国宝的价值,要是卖给了外国人,那可真是千古遗恨。

于是,徐伯郊在力劝郭昭俊的同时,迅速将此事告知其父——时任上海市文物管理委员会主任委员的徐森玉,并辗转通知文化部文物局局长郑振铎、北京故宫博物院院长马衡,很快又报告了周恩来总理。

1950年11月5日,周总理指示“同意购回《中秋帖》及《伯远帖》”。为了确保国宝真实可靠,国家文物局副局长王冶秋同马衡、徐森玉等人亲往鉴宝,鉴定地点被特意安排在澳门。经过鉴定,其为真迹无疑,两件稀世国宝终于以当时的天价35万元重金回归了祖国。自此,《中秋帖》和《伯远帖》又回到了北京故宫博物院。

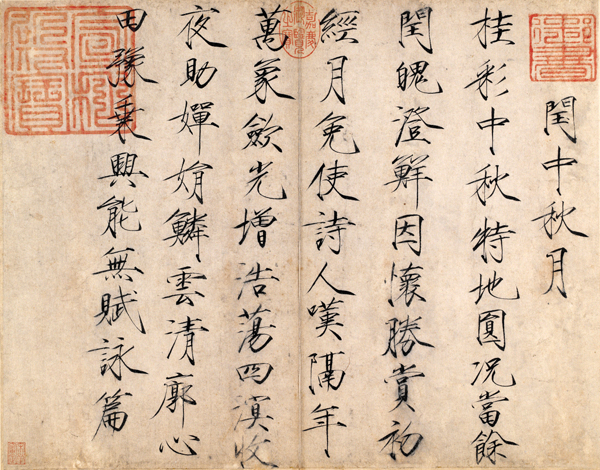

赵佶《闰中秋月帖》纸本,手卷,纵35厘米,横44.5厘米,北京故宫博物院藏。

“瘦金”佳作《闰中秋月帖》

在北京故宫博物院为迎接90周年院庆推出的“石渠宝笈特展”中,宋徽宗赵佶“瘦金体”的典型作品《闰中秋月帖》,也成为“排队”观赏的重点。此帖笔画带过之处,如游丝行空,缠绵飘逸,堪称“瘦金体”的代表作。

《闰中秋月帖》中所记为一首七言律诗:“桂彩中秋特地圆,况当余闰魄澄鲜。因怀胜赏初经月,免使诗人叹隔年。万象敛光增浩荡,四溟收夜助婵娟。鳞云清廓心田豫,乘兴能无赋詠篇。”

其用笔劲健挺拔又不失妩媚,加之紧密而婀娜的结体,不但衬托出诗句本身的意境,也让人体会到浓艳而优雅的气氛。

《闰中秋月帖》钤“御书”“宣和殿宝”“宋華审定”“嘉庆御览之宝”等印。虽然没有赵佶的名款,但用笔沉稳流畅,结字方整平和,具有瘦金体典型风格。另外,此帖曾经清代著名诗人、文物收藏家宋荦审定,亦曾入清宫收藏,经乾隆内府、嘉庆内府等收藏,《石渠宝笈初编》著录。

与无名款相对,此帖亦无年款。因题“闰中秋月”,故推测为闰八月。查《二十四史朔闰表》可知,赵佶在世的五十四年中,有三年为闰八月,分别是哲宗元佑六年(1091年)、徽宗大观四年(1110年)、高宗建炎三年(1129年)。

其中,元佑六年赵佶9岁,建炎三年赵佶虽已47岁,却早已在“靖康之变”中被金兵掳掠。所以,研究者比较认同的推测是,此《闰中秋月帖》应是书于大观四年。

当时的赵佶正是29岁,是其登基10年后。叙述了当年中秋夜满街华彩、月光皎洁、万象浩荡的美景。宋徽宗此时应心情愉悦,而乘兴赋诗咏唱。

赵佶的书法,早年学薛稷、黄庭坚,后又参合褚遂良诸家,初以挺瘦秀润,又变化“二薛”,形成自己的独特风格。其“瘦金体”墨迹,优雅之气与瑰丽之气并重,正如岳珂在《宝真斋法书赞》中所言:“金缕之妙,细比毫发,殆与神工鬼能,较奇逞并于秋毫间。”在字的结构上则继初唐遗绪,结字修长,但更加健朗爽利,有兰竹之气韵。《闰中秋月帖》结体自然,笔力深厚,是赵佶“瘦金体”已臻完善的佳作。

其实,这位钟情于中国书画艺术的皇帝能书善画,他所开创的“瘦金体”成为书法史上独树一帜的一家派别和一体风格。其在位期间,设立翰林书画院,并将书画艺术列入科举考试的科目之一,广揽天下书画人才。此外,他还将当时内府所藏的历代书法名迹令龙大渊等人摹勒上石,这就是著名的《大观太清楼帖》。

由于赵佶对书画艺术有着特别的兴趣,也曾同当时几位书画名家一起,将宫中所藏历代名画重新鉴定、装裱一新并亲为题签。到宣和年间,他广泛收集民间文物,特别是金石书画,并组织编写《宣和书谱》《宣和画谱》和《宣和博古图》三部典书。

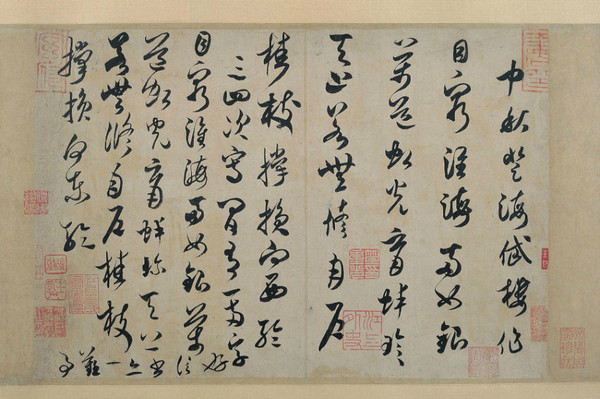

米芾《中秋登海岱楼作诗帖》,纸本,纵25.2厘米,横36厘米,日本大阪市立美术馆藏。

登高望月写“中秋”

与中秋相关的法帖,还有一幅收藏于日本大阪市立美术馆的《中秋登海岱楼诗帖》,为宋代书法家、鉴藏家、收藏家米芾所作:“目穷淮海两如银,万道虹光育蚌珍,天上若无修月户,桂枝撑损向西轮。目穷淮海两如银,万道虹光育蚌珍,天上若无修月户,桂枝撑损向东轮。”

对于此帖,曾有记载说,米芾前后共抄录诗文两次。诗文之间也还有两行批注:“三四次写,间有一两字好”“信书亦一难事”。一首诗,写了三四次,还只有一两字自己满意,其中的甘苦非行家里手不能道。

“海岱楼”位于江苏涟水,是唐宋时期著名的望海楼,米芾曾在此地担任涟水军使。自古以来,海岱楼便是文人登览赋诗的景点,唐代诗人杜甫曾以“浮云连海岱,平野入青徐”来形容它视野辽阔、宏伟壮丽的景观。其在米芾的诗文中也经常出现,例如《焚香帖》中“雨三日未解,海岱咫尺不能到”,便提到在淫雨霏霏之日,他虽未登海岱楼,却见迷蒙的景致。而另一阕词《蝶恋花·海岱楼玩月作》中,米芾也提到:“千古涟漪清绝地,海岱楼高,下瞰秦淮尾,水浸碧天天似水,广寒宫阙人间世。”

米芾以书法名世,在中国漫长的书法史上,宋朝书法“苏黄米蔡”四大家之一的米芾极具个性,堪称北宋书坛怪杰狂客。宋代张邦基《墨庄漫录》中记载:“海岳以书学博士召对,上问本朝以书名世者凡数人,海岳各以其人对,曰:‘蔡京不得笔,蔡卞得笔而乏逸韵,蔡襄勒字,沈辽排字,黄庭坚描字,苏轼画字。’上复问:‘卿书如何?’对曰:‘臣书刷字。’”

可以说,米芾以晋人的风韵为根基,又参以唐代李北海、颜真卿、沈传师、徐季海等大家的优点,再吸收六朝风骨,从而形成姿容俊美的个人风貌。米芾曾自作诗一首:“柴几延毛子,明窗馆墨卿,功名皆一戏,未觉负平生。”给自己做了贴切的注解。文/李书贤

编辑:邢贺扬

关键词:中秋佳节 三希堂 中秋帖 瘦金 闰中秋月帖 米芾 王献之

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅