首页>收藏·鉴宝>资讯资讯

博物馆怎样正确接受捐赠 如何善待捐赠人士

博物馆接受社会捐赠是其丰富和完善馆藏所不可或缺的渠道。早在上世纪50年代初,上海博物馆还没有成立之前,就已经有收藏家陆续向(未来的)上海博物馆捐赠文物,上海博物馆的馆藏文物中有一部分是来源于社会捐赠。

2004年,上海博物馆举办了“潘达于捐赠大盂鼎、大克鼎回顾特展”,潘达于(中)出席

2004年,上海博物馆举办了“潘达于捐赠大盂鼎、大克鼎回顾特展”,潘达于(中)出席

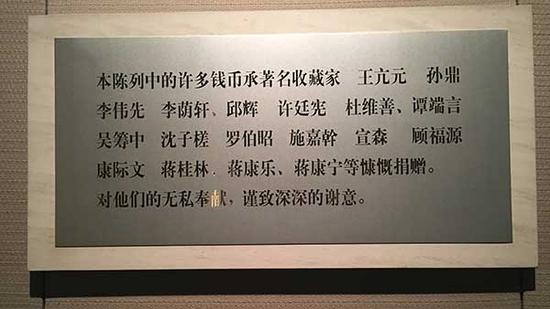

上海博物馆钱币陈列馆中向文物捐赠者表达谢意的铭牌

上海博物馆钱币陈列馆中向文物捐赠者表达谢意的铭牌

在上海博物馆的展厅之中,可以看到不少是以文物捐赠者名字命名的专馆,比如暂得楼陶瓷馆,两涂轩书画馆,庄志宸、庄志刚明清家具馆,杜维善、谭端言旧藏丝路古币专室,施嘉干旧藏钱币专室等。上世纪90年代,现在位于人民广场的上海博物馆彼时还作为新馆在建,馆内专门预留了两面姓名墙,从上博建馆以前到迄今为止所有向上海博物馆捐献文物和出资资助新馆建设的捐献者和资助者姓名,从此都留在了上博的这两面墙上。

原上海博物馆副馆长陈克伦在接受澎湃新闻记者采访时表示:“上博对待接受捐赠很慎重,对待捐赠品很认真。捐赠品无论出现在什么地方,包括陈列室、举办临时展览、出国展览甚至图书出版都要把捐赠者的姓名标示出来。”上海博物馆所有这些举措都是为了体现对文物捐赠人的尊重。

“上海博物馆结交了很多收藏家朋友,但是我们从来不主动去邀约别人捐文物。博物馆的举办和经营要获得收藏家的认可,让收藏家觉得他的藏品放在博物馆里可以发挥更大的作用,他们才会主动地捐赠。”陈克伦说。

据陈克伦介绍,上海博物馆接受社会捐赠主要集中在两个高峰期,一个是1950年代初,另一个是1970年代末1980年代初。1950年代初是因为刚解放,许多收藏家愿意把他们的收藏品交给政府保管。另一个收藏高峰是“文革”结束以后,一些收藏家的文物被抄家,“文革”结束以后,根据国家政策,上海博物馆参与了这些抄家物资的发还,可以说只要是有账可查的全部发还,收藏家及收藏家后人比较感动,这时候就有一批收藏家将他的东西主动捐赠给上海博物馆,他们认为给国家保管比自己保管要好得多。

上海博物馆在接受文物捐赠方面一直做得很规范,国内外的许多收藏家都愿意选择上海博物馆作为自己藏品的最终归宿,也鲜少出现因为后续权属不清而引发的法律纠纷。这得益于长期以来上博形成的接受捐赠的一些做法和规范,比如“捐赠者必须是自己真实意愿的表达;捐赠者必须是捐赠物的所有人;捐赠的文物必须是真实可靠的,我们会对所捐赠的文物进行鉴定;捐赠文物的来源必须是合法的;还有一点很重要,上博是中国古代艺术博物馆,超出这一范围的捐赠一般不接受;对于博物馆已经有的捐赠也不一定会接受”。陈克伦说。

其中比较典型和重要的捐赠事例比如苏州名门潘世恩、潘祖荫之后潘达于先生,她先后三次将潘家收藏的文物捐赠给上海博物馆,所捐赠文物中包括国之重器大盂鼎、大克鼎、书画等共计100多件文物。

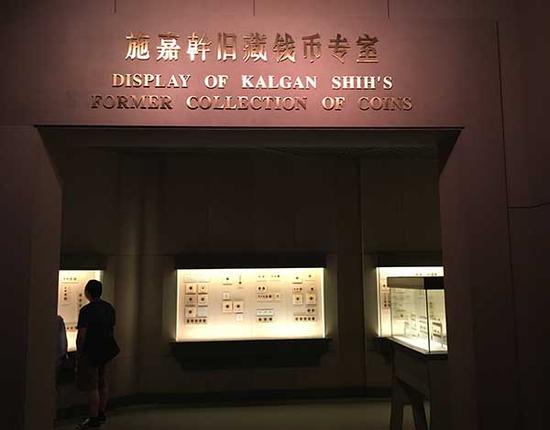

上海博物馆以捐赠者名字命名的专馆——施嘉幹旧藏钱币专室。

上海博物馆以捐赠者名字命名的专馆——施嘉幹旧藏钱币专室。

古钱币收藏家施嘉干先生收藏的两千多枚金银币在“文革”中全部被抄家(其本人在“文革”中去世)。“文革”结束后,他的夫人和子女集体决定将抄家返还的金银币悉数捐赠给了上海博物馆。上海博物馆考虑到施嘉干先生的钱币藏品成套、成系列,对于补充博物馆的陈列内容很重要,特设了施嘉干旧藏钱币专室。

着名青铜器收藏家李荫轩先生,一直跟上博保持着良好的互动,“文革”中抄家,他的藏品全部被抄走,本人也在“文革”中去世。“文革”结束后返回抄家物资,李夫人给上海博物馆写信,表达李先生的生前遗愿,认为这些文物最好的归宿是交由国家保管,无偿捐献给上海博物馆。其捐赠的150多件青铜器里面包括一些非常重要的带铭文的青铜重器。

民国年间上海瓷器收藏大家胡惠春,1950年代初将他珍藏的数百件文物捐献给上海博物馆。对于筹建当时文物基础极为薄弱的上海博物馆起到了奠基的作用。考虑到其捐赠文物的重要性,上海博物馆也在新馆为他的藏品开设暂得楼陶瓷陈列专馆,使其多年收藏终获归宿。

潘达于先生捐赠的大克鼎(现藏于上海博物馆)

潘达于先生捐赠的大克鼎(现藏于上海博物馆)

对于这些重要的文物捐赠者,上海博物馆也采取了一贯的帮扶赠策。“施嘉干的亲属拒绝任何金钱奖励,只要求把他母亲(施夫人)的医疗责任承担起来,我们也做到了,一直到他夫人在北京去世;李荫轩唯一的儿子定居加拿大,只有李夫人一人生活在上海,她的住房有问题,上博就主动出面帮她借了房子,此后她的生活也一直由上海博物馆来料理,直到她101岁在上海去世,她所有的后事都是由上博办的;潘达于老太太当时捐了大盂鼎、大克鼎,给她的奖金她全部捐给抗美援朝买飞机,自己生活清贫。随着年龄增大,上博也去关心她的生活,尽可能照顾她的生活,帮助她解决生活上的难题,一直到她去世。逢年过节,有这么几十位对上博有重要贡献的收藏家我们都要去慰问,这是上博延续几十年的做法。”

上海博物馆善待这些重要文物捐赠者的做法也得到了中央和上海市政府的支持。“朱镕基总理视察上海博物馆的时候,我们向他汇报了上海博物馆接受文物捐赠的事情,以及对待重要文物捐赠者的一些做法,朱总理就说,他们把自己家里最重要的家当给了国家,那么你们应该代表国家把他们养起来。”陈克伦说。

链接

潘达于捐献青铜重器盂克二鼎始末

1951年7月,移居上海的潘达于致函华东军政委员会文化部:“窃念盂克二大鼎为具有全国性之重要文物,亟宜贮藏得所,克保永久。诚愿将两大鼎呈献大部,并请拨交上海市文物管理委员会筹备之博物馆珍藏展览,俾全国性之文物得于全国重要区域内,供广大观众之观瞻及研究……”

刚刚成立的上海市文物管理委员会以隆重的授奖典礼表彰潘氏捐献之举。华东军政委员会文化部文物处处长唐弢主持,华东军政委员会文化部部长陈望道致辞,颁发的文化部褒奖状上落着部长沈雁冰的大名:“潘达于先生家藏周代盂鼎、克鼎,为祖国历史名器,六十年来迭经兵火,保存无恙,今举以捐献政府,公诸人民,其爱护民族文化遗产及发扬新爱国主义之精神,至堪嘉尚,特予褒扬,此状。”这张奖状在潘达于的卧室里挂了50年。

1952年,上海博物馆开馆,二鼎入馆珍藏;1959年,中国历史博物馆开馆,大盂鼎等125件珍贵文物应征北上。两件巨鼎自此各镇一方,大克鼎成为上博的镇馆之宝。

2004年2月28日,分离近半个世纪的大盂鼎、大克鼎相聚在上海博物馆四楼第三展厅。这是上海博物馆为祝贺捐献者潘达于百岁寿辰而举办的回顾特展,当天下午5时,身着棕色缎袄,脚穿新绣花鞋的潘达于在女儿的搀扶下,走上展台,围着栏绳走了大半圈,这是她50年来第一次看到大盂鼎和大克鼎摆放在一起

继献鼎之后,在子女的支持下,潘达于又分批向国家献了大量文物,现在还保存于上海博物馆和南京博物院收藏的就有1956年献字画九十九件;1957年献字画一百五十件;1959年献一百六十一件。另外还献出了不少元明清字画,诸如弘仁的《山水卷》、倪元璐的《山水花卉册》、沈周的《西湖名胜图册》等。

1963年,她把当年为“攀古楼”青铜器逐个照相存档的380块玻璃底片也全部捐献给了上海博物馆。——如今这些底片成为研究潘祖荫青铜器收藏最最重要的原始资料。

编辑:陈佳

关键词:博物馆 怎样正确接受捐赠 如何善待捐赠人士

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅