首页>书画·现场>讯息讯息

看够了朋友圈摄影展 只想为这些荒诞的照片点个赞

美食、美景、美人……相信十一假期里,你在胖圈已经刷腻了那些靠美图秀秀处理过了“秀晒炫”照片。回归苦逼的节后生活,小编还是觉得安利这些荒诞十足的写实照,相信一定有不少表情是你现在的os(内心)写照。

演员与其背景的离异

正是荒诞感

——Albert Camus

摄影,是凝固世界的方式,照片的那个方框框,就是摄影师对现实截的屏。不管你信不信,方框中的画面,真实地在发生,时间不会因为片刻的欢愉而停止流逝。翻过眼前的这一页,又进入下一页的不可预知,在时间面前,无助的人类无法拥有现实。好在我们还能拥有影像。

我们越来越频繁地从现实中截取下的一个个方框,紧紧攥着这些定格在纸上的瞬间。而摄影却依然是诡邪的,有的时候,面对眼前看到的一帧帧画面,我们开始怀疑不会说谎的相机,我们开始不远去相信相纸上显现的图像,我们开始质疑真实。

加缪颓废得太性感,你听听他说的:

“生活,就是撕裂本身”

“活着,带着世界赋予我们的裂痕去生活”。

在加缪看来,人活着就是在对抗一种无意义,就是在对抗荒诞。

有些摄影师,就像加缪一样,常人眼中的现实无法满足他们心中的真实。既然真实无法被确切定义,既然我眼中的真实,颠覆着你眼中的真实,那就不如直面荒诞。

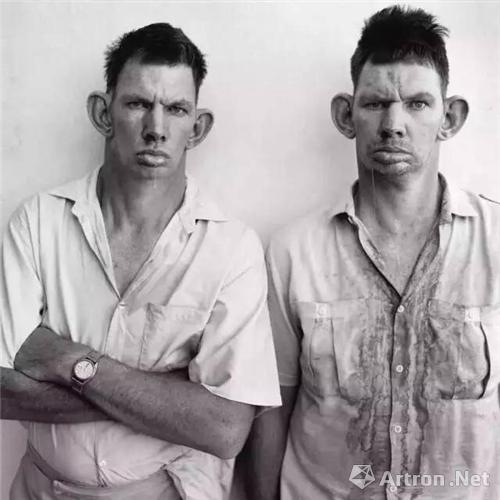

要提到戴安·阿勃丝(Diane Arbus, 1923-1971)的作品,首先蹦出脑海的应该是这一张双胞胎,紧接着,你就应该把这位牛逼的女性摄影师和“荒诞”、“怪诞”、“惊悚”、“黑暗”这种比较cult的非主流标签联系在一起了。

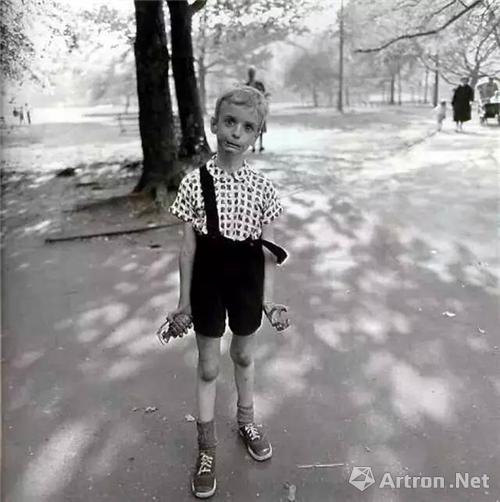

当初我用戴安·阿勃丝的这张作品做了很久的头像。双胞胎和这样的小孩在阿不思的作品中真已经算太“漂亮”的了,是相对“悦目”的。我尤其喜欢这张里面的小男孩。阿勃丝在中央公园里看到了这个拿着玩具手榴弹、身材细长的小男孩。阿不思给他拍了很多张照片,这一张成为了阿勃丝的著名代表作之一。

阿勃丝捕捉到的其他几帧画面,就相对太日常、太“儿童摄影”了。只有这一张,小男孩的手指和神情都流露出一丝被激怒的状态,似乎就要抓狂。在我看来,这张照片看似简单,但有着冲突性的元素,比如阳光普照的公园景观,对比着小男孩面部类似“鬼脸”的表情和抽搐的手部动作;还有手里的玩具手榴弹(手榴弹。。。一个武器诶!不管怎么说还是略有恐怖气息的。。。。。。)。小男孩似乎对眼前这个对她拍个没完没了的阿姨已经不耐烦了,在拍摄过程中,可能淘气地跑来跑去的,所以背带裤的一根背带也滑了下来。照片中的这位小男孩是网球运动员Sidney Wood的儿子Colin Wood,可见是个有点小身份的孩子。但在阿勃丝的镜头下,我们在看到儿童的淘气捣蛋之余,也看到了一种少见的怪异。这种怪异感,也只有阿勃丝这样愿意去捕捉荒诞的摄影师,才能在最平凡的日常中挖掘出来。

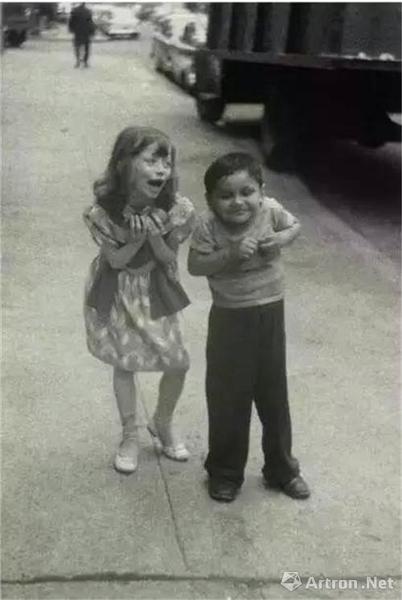

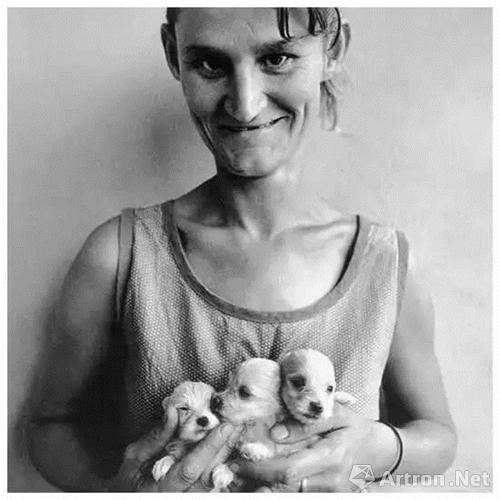

阿勃丝总是拍大脸。老大一张脸,就这样防不胜防地突然被扔到了你的眼前。这些大脸要么在诡异地哭,要么在诡异地笑。或许照片中的人物并不觉得自己的装扮和表情是诡异的,在人海中我们也不一定会经常撞见这样的人。但是阿勃丝看到了。这些苦苦笑笑让人看了很不舒服的人可能是异装癖、变性人,甚至是曾经光芒万丈的过气明星或选美小姐,他们在阿勃丝的镜头里想必是挺高兴的,因为和常人一样,再非主流、再不堪的身份,都希望能接受到公正、平等的目光。

你看阿勃丝拍的这些人,在儿童上我们看不到天真和可爱;在青年上我们看不到活力和青春;在恋人身上我们看不到正常的甜蜜和情欲。你看那些神情和身体,你看那些裸露在镜头前让人作呕的赘肉。这些人物在习惯了美好的眼睛面前无疑是粗鲁、丑陋和荒诞的。阿勃丝在告诉我们:现实生活中还有这样活着的人。不管我们接受与否,这样的人群真实地在我们看似美好的世界里,荒诞地活着。

阿勃丝的镜头总是对准侏儒、智障、残疾、变性这种非正常态的人。他们贫穷,身处社会最底层。而拍摄他们的阿勃丝却是出身于纽约中产阶级家庭的富家女。正是这些底层人的卑微,唤起了阿勃丝对出身富有的自卑,对于人的本来面目的渴求,以及对于苦难者的崇拜。阿勃丝将手中的相机视为进入社会边缘人群的“执照”,她认为,人常常要装出一个正常的样子让别人了解,而别人却往往看到你不正常的一面,那些畸形的人是畸形的,但却是真实的畸形,是一种超然的常态。这种超然的常态,构成了我们现实世界最大的荒诞感。

前几日,孤陋寡闻的我去美院看了罗杰·拜伦(Roger Ballen,1950-)看完被震惊到几乎失眠。这个当今世界最著名的摄影师。

我

特么之前都不知道

真的

我为自己感到羞耻

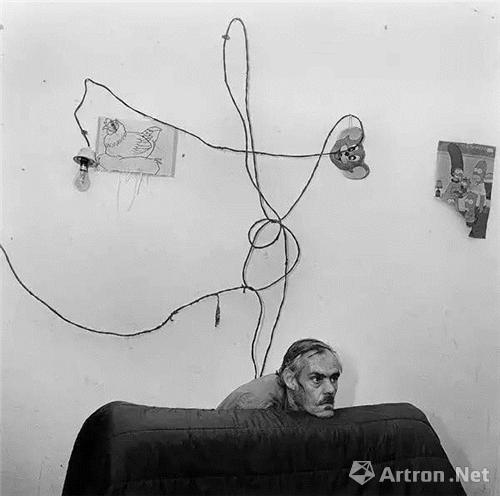

这种长法的大叔一看就知道肯定很有思想,很深刻。。。。。。

这种长法的大叔一看就知道肯定很有思想,很深刻。。。。。。

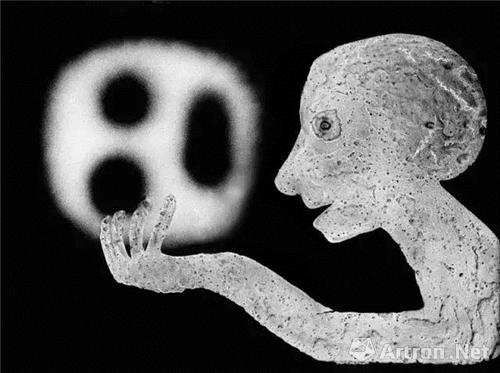

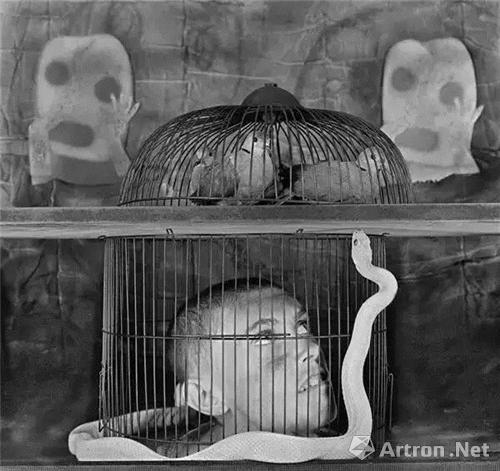

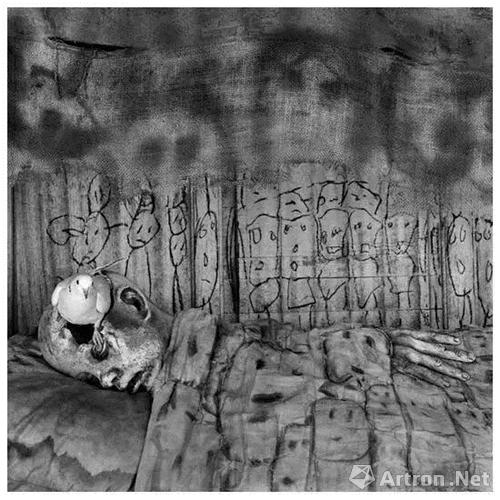

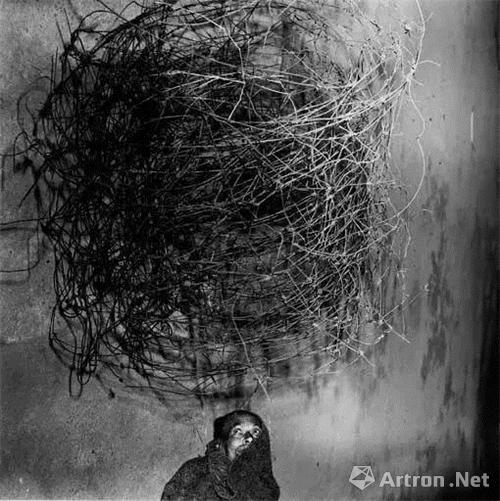

拜伦最出名的不是这。。。(这怎么拍的?什么东西??)

拜伦最出名的不是这。。。(这怎么拍的?什么东西??)

拜伦最出名的不是这。。。(这怎么拍的?什么东西??)

拜伦最出名的不是这。。。(这怎么拍的?什么东西??)

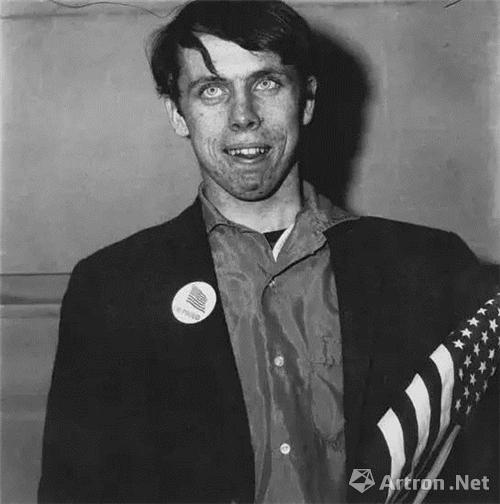

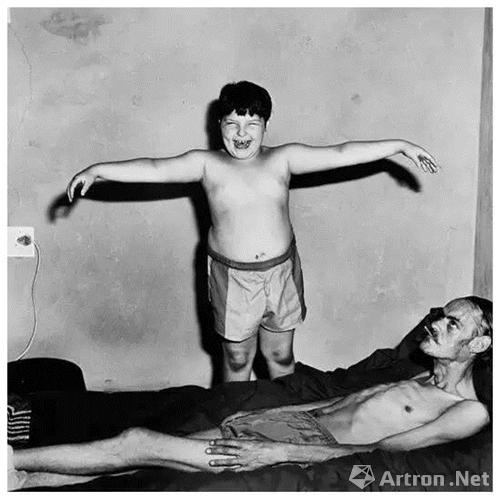

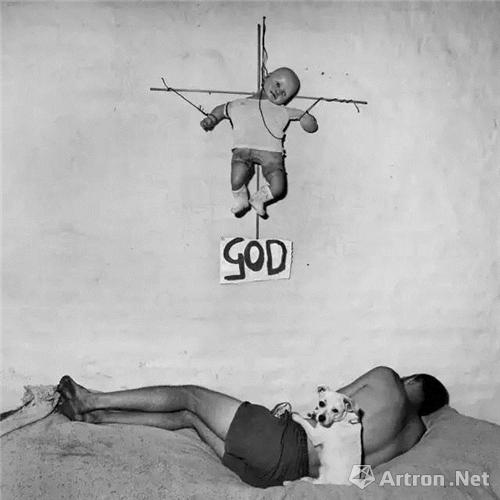

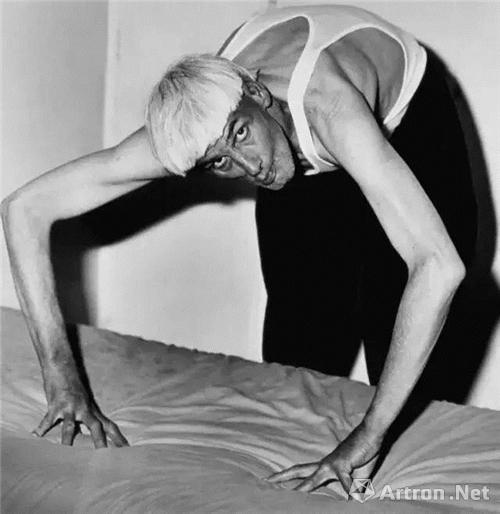

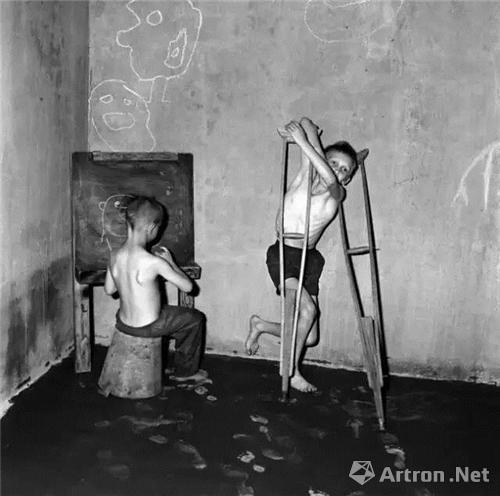

曾学过心理学的拜伦认为,摄影是一个了解自我的方式,任何纪实摄影都是关于自我的,好照片之所以有永恒魅力,因为它们真正基于人类的心理,而非造就它们的历史环境。拜伦最有名的那些照片都是他在南非拍的,他曾在约翰内斯堡生活工作30多年。在南非,拜伦将镜头对准了贫民窟里的白人。白人这个种族在拜伦的镜头下已完全看不到一丝一毫的优越性。他们生存在南非治安最差、死亡率最高的区域,是因种族隔离政策留下的遗民,已丧失昔日白人的特权许久。由于长期过着与世隔绝的生活,这些人出现了许多令人费解的行为,外貌也已变得十分怪异。

拜伦的作品大多都是黑白和正方形的。我们看这些照片中的人,还有出现在画面中的那些动物、铁丝、动物还有奇奇怪怪的道具,这一张照片就是被拜伦精心构建和布置的一个“荒诞剧场”。照片无疑是摆拍出来的,这些人与物的组合在真实中不会发生,但作为观者的我们在面对这样的场景和人物,在惊异之余,产生一种令自己都觉得震惊的荒诞的真实感。因为你看这些怪异的人,他们游离、孤寂的生存状态被表现得那么真实。我们看到的的确是一个充满另类元素的剧场,而照片中的这些人却似乎并不是在表演。借助拜伦精心构建的场景和增添的道具,他们在这个正方形框框里告诉每一个人,他们的生活就是这样的。对我们而言是荒诞与震惊,对他们而言,却是再普通不过的日常。

拜伦的照片都是黑白的。想象一下他的这些作品若换成彩色的,那会是什么观感?彩色照片与真实世界的距离更近,我们会不断地把眼前的照片和现实联系在一起;而黑白照片,它们直接被剥离了现实的外衣,它们不假装去模仿现实,以更直接地方式拉近我们与照片的距离,那种鲜明对比的黑白影调,逼迫着我们去接受我们不愿意接受的触目惊心。看拜伦的摄影,就像看一场戏剧,暂时与习以为常的现实世界相脱离;而看过之后,作品中的荒诞感就像剧场营造的“余音绕梁”,成为一种萦绕内心的不安。在这种不安中,我们重新审视眼前的现实,再回想拜伦再现的画面,之后沦陷于这个世界的荒诞。

生活的撕裂面

或许就是荒谬与痛苦的

去看到它们

然后做这荒诞世界的英雄

编辑:陈佳

关键词:看够了朋友圈 摄影展 只想为这些荒诞的照片 点个赞

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅