首页>收藏·鉴宝>藏闻逸事藏闻逸事

战友似亲人军民如鱼水 长征文物背后的深厚情谊

长征的故事在我们的课本里,从小就读,但我们永远也读不完,因为其蕴含着长征的价值,传承着长征的精神,总能给予我们新的启迪和思考。

长征的征程在我们的脚步下,从小就走,但我们永远也走不到尽头,因为长征路上有太多的新课题、新思考,呈现着穿越时空的对话与内容。

红军的第一部电台,四渡赤水时的竹绳、马灯、手榴弹,红军长征带到陕北唯一的一门山炮——在中国人民革命军事博物馆纪念中国工农红军长征胜利80周年主题展览陈列的展厅中,以各种图片275幅、文物252件,34件一级品的规模,形象地讲述着80年前,中国共产党领导红军战胜无数艰难险阻、胜利完成长征的历史,也为我们讲述着一个又一个长征途中的故事。

《三大主力会师》蔡亮、张自嶷1977年 尺寸:331×166厘米 中国人民革命军事博物馆藏 布上油画

“在这里,每一件文物背后的故事都能给观众留下深深的触动。”中国人民革命军事博物馆展陈研究部副部长刘中刚深情地说。

一双草鞋、一块银元、一面旗帜、一条毛毯……在长征时期的艰苦条件下,这些如此平常的物品,却演绎着一段段战友之间、军民之间感人至深的故事。

在中国人民革命军事博物馆举办的“英雄史诗不朽丰碑———纪念中国工农红军长征胜利80周年主题展览”中,许多长征途中,红军将士们所使用过的物品,和以各大战役、重点行进阶段为主题的油画、插画、照片、雕塑等革命文物向观者讲述着一段段难忘往事。

董振堂、朱德、周恩来互赠的毛毯1931年尺寸:194×131厘米质地:毛料 国家一级文物 康克清捐赠

珍贵的补丁毛毯

一条普通的毛毯、简单的红底白花、缀满的缝缝补补痕迹、一大块白色的补丁……在展厅中静静陈列的一条打着补丁的毛毯,清晰地记录着一段段相互转赠的往事,凝结着周恩来、朱德、董振堂等老一辈无产阶级革命家深厚的战友之情。

1931年宁都起义以后,领导人之一、红五军团军团长董振堂对朱德总司令十分敬仰,为了朱老总的健康考虑,他将一条普通的、红底白花毛毯送给朱德。

1934年10月长征开始以后,朱德总司令就带着这条毛毯上路。长征途中,无论是爬雪山、过草地,还是在激烈战役的休息中,朱德一直随身带着这条毛毯,其伴随着朱德走过漫漫长征路。

1935年10月,中央红军到达陕西延安。随后的1936年12月12日,西安事变发生,时任中央军委副主席的周恩来因为谈判工作,经常往返于延安与西安。当时正值寒冬,西北寒风凛冽,为了不让周恩来挨冻,朱德便把跟随自己多年的毛毯送给了他。

周恩来同样十分珍惜这条毛毯,常将其随身带着。

一次,周恩来准备去西安跟国民党谈判,由于是乘坐吉普车,周恩来便随身带上了这条毛毯。当时,周恩来带了一个警卫班、副参谋长张云逸,还有身边的工作人员。

当汽车开到陕西甘泉县的崂山时,一行人突然遭到了国民党军队的袭击。张云逸马上说:“保卫周副主席!”警卫班就地还击。周恩来从吉普车上跳下去,在战士们的掩护下,到山边躲避了起来。

同行的一个参谋叫陈友才,从延安出发的时候,他装扮成了周恩来———戴着礼帽、穿着大褂,国民党反动派看见这身装扮,就把陈友才当作了周恩来,集中火力向他射击,陈友才牺牲了。这场战斗过程中,警卫班的许多战士都牺牲了。当时留在车上的这条毛毯,也被敌人砍了一刀。

周恩来非常心痛。回到延安后不久,抗日战争爆发,朱德要到太行山的抗日前线去,周恩来担心山里风大,又把这个毛毯回赠给了朱德,朱德便带着它到了华北。出发前,康克清请延安毛毯厂补好了那处刀砍破的地方。

当时的华北地区人们都睡土炕。1938年冬,朱德住在山西襄垣县一个老乡家里,结果因为火炕烧得太热,不小心把毛毯和垫单都烤了一个大洞。当时,康克清请房东大娘补,因缺布料,虽补上了,但并不太好,只得将就使用。1939年春,八路军总部迁至山西武乡的王家峪。朱德就委托身边工作人员将毛毯送到后勤部被服厂修补。两天后,毛毯修补好了,从此就一直被朱德使用。

这条毛毯上的每一个补丁,都显示着战友之间的亲密情谊,记载着一段段难忘的战斗往事。在上世纪60年代,康克清将这条毛毯捐赠给中国人民革命军事博物馆,成为历史的见证。

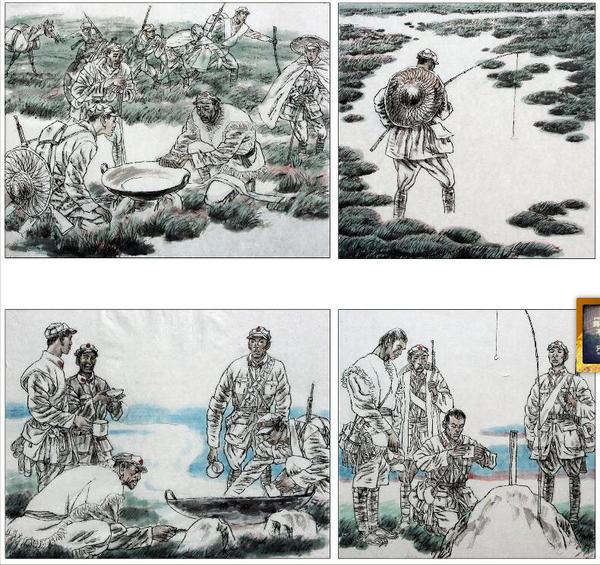

《金色的鱼钩》 插画 柴山林

金色的鱼钩

凭着无比坚定的革命理想信念,战胜人世间难以想象的千难万险,即使经过漫长的岁月,长征依然被世人记忆与传颂。

在小学课本中,有一个真实的故事。故事的名字就叫做《金色的鱼钩》。在中国人民革命军事博物馆的展厅中,不仅有红军“过草地”时的模拟景象,也有一组插画专门讲述了这枚“鱼钩”的故事。

在后辈们眼中,这枚长满红锈的鱼钩,始终闪耀着金色的光芒。

1935年秋天,红四方面军进入草地,由于没有粮食,只能靠啃草根、皮带充饥,许多战士得了肠胃病。有几位战士病得赶不上队伍,指导员就派炊事班长照顾他们。

被大家亲切地称为“老班长”的炊事班长年近40,一人带着三个伤病员,走一阵歇一歇,一天下来只走了20多里路。

大家一路上挖野菜、草根,和着青稞吃,可两袋子青稞吃了不到半个月就没了。饥饿伴随着伤病,加之恶劣的环境,时刻都在威胁着几个人的生命。

一天,老班长看见水塘里有鱼跳出水面,他赶紧找出一根缝衣针,烤红了弯成钓鱼钩,将钓来的鱼炖成鱼汤给几个小伤病员吃,他自己却依然吃着草根野菜,只是碗里多了一些剩下的鱼骨头。

后来,三个小伤病员的身体渐渐康复,在快要走出草地的时候,老班长因为饥饿倒在了地上,几个小战士连忙去钓鱼准备炖鱼汤给老班长补身体,他却连一口汤都没喝到,就离开了人世。

这根“金色的鱼钩”,因为陆定一记录的故事,成为长征中战友之间最为感人的体现,也因为其通过一件小事而呈现着中国共产党领导红军战胜无数艰难险阻、胜利完成长征的历史而被人们所铭记。

中国工农红军第一台收报机 国家一级文物1930年12月31日,红一方面军在龙冈战斗中缴获。

雨布的故事

日常生活中再普通不过的用品,在特殊的历史年代和特殊的环境条件下,往往可以承载非同寻常的意义。

在中国人民革命军事博物馆的这次展览中,一块普通的雨布安静地躺在展柜里,它的颜色暗黄发黑,十分不起眼。刘中刚说,其实在博物馆中,保存着许多块红军长征时期战士们用过的雨布。

那时,战士们为了遮雨,就用这种油布,或以木棍支起做成简易帐篷,或将它披在身上当成雨披,油布陪伴着红军战士们走过了那些风雨交加的路。其中的一块,虽然没有在此次展览中展出,但一直保存在博物馆中,为我们铭记着一段官兵情的故事。

长征途中,一位名叫汪立发的战士双腿受伤,在过雪山的时候又被冻伤。直到过草地的时候,他的腿已经全部都肿了起来,流着血水,伤口不断在恶化。

汪立发不想给战友们带来负担,说:“把我留下来吧,你们继续前进!”但是,战友们却不愿意舍弃他。更何况如果真的把他留下,在荒无人烟的草地里,没有粮食,他的腿又无法走路,等待他的就只有牺牲。

于是,战友们自制了简易的担架,抬起汪立发继续在草地上行军。

有一天,草地上空雷声滚滚、乌云密布,很快就下起了大暴雨,大家身上都已湿透。当时,为了防止汪立发淋雨后伤口再次恶化,战友们就用被单给他撑起小帐篷。但是,雨实在太大了,被单根本遮不住,而且还在不断漏雨,汪立发全身都被淋湿。战友们又找到一块小雨布,盖到汪立发的伤口上,但还是无法抵挡瓢泼一般的大雨。

后来,尽管一直在下雨,疲惫的汪立发进入了梦乡。就在他睡得迷迷糊糊的时候,感觉到有熟悉的身影正在靠近他,抚摸他的头。

那人发现汪立发前额滚烫,知道他正在发高烧,便将自己身上披的一块雨布给他盖上,裹得严严实实。待汪立发醒来,看到这个人就是他们的后勤部长,但部长早已转身走远。他望着部长的背影,内心十分温暖和感动。

经过治疗,汪立发的身体逐步好转,并跟随部队继续前进。成功走出草地后,第一件事,汪立发就是要去找这位后勤部长,想把这块雨布还给他。然而,等待他的却是难过的消息。这位后勤部长没有能够走出草地,就已经牺牲了。

这件事令汪立发既悲痛、又感恩。于是,他将这块雨布保留下来,一直珍藏着,并在新中国成立后捐赠给中国人民革命军事博物馆。

“中国夷民红军沽鸡支队”队旗 中国人民革命军事博物馆藏

用“被面”做成的“旗帜”

“如果用数据说话的话,那么长征中最能够体现老百姓对红军鼎力支持的,就是沿途群众参加红军统计表。”刘中刚说。

据不完全统计,参加红军长征的共22万余人,其中包括出发时的18万多人,其余的则是在长征过程中沿途加入队伍的4.2万群众。红军部队在当时那样窘迫的条件下,依然有那么多人积极加入队伍,充分说明了中国共产党的主张和红军的影响得到老百姓的认可。而这些老百姓当中,不乏一些少数民族的群众。

据统计,红军长征三大主力在长征中,曾分别通过苗、瑶、侗、水、布依、土家、仡佬、白、纳西、彝、藏、羌、回、裕固等10多个少数民族地区。

红一方面军第一军团在长征中共走了371天,其中在藏、苗、彝、回、瑶、壮、侗、水、仡佬等少数民族地区就达125天,红二、四方面军在少数民族地区行军时间更长,特别是红四方面军,仅在川、康的藏、羌民族地区滞留时间就达一年以上。因此,如何处理好和少数民族、信仰宗教的群众之间的关系,是红军长征途中的重要课题。如果没有一套正确的政策,没有严格的纪律,没有艰苦细致的宣传和工作是不可能的。

于是,在长征途中,红军发布了一系列的决议、指示和布告,要求各部队对当地居民加以保护。红军坚持保护少数民族利益,尊重少数民族的民主权利、风俗习惯和宗教信仰,争取少数民族各阶层支持红军、参加革命斗争。

1935年5月,中央红军长征到达四川省冕宁县(今彝海乡),先遣队司令员刘伯承、政委聂荣臻,根据毛泽东的指示,向彝族同胞宣传中国共产党和红军的宗旨与民族政策。

5月22日,刘伯承与彝族沽鸡家支首领小叶丹在彝海之滨歃血为盟。

由于红军官兵认真执行各项政策,赢得了彝族各阶层同胞的信赖和尊重,沽鸡族部落也与红军正式结盟。结盟后,红军战士帮助彝族人民组建“中国夷民红军沽鸡支队”,并授予他们一展用粉红色被面做成的队旗。

担任沽鸡支队队长的小叶丹派彝民护送红军北上,沿途彝族部落甚至给红军带路、提供战士们所需的补给,为红军抢渡大渡河,赢得了宝贵的时间。

从1935年到1941年,小叶丹打起了红军彝民支队的旗帜,带领他的队伍坚持5年的斗争。

1941年,四川地方军阀邓秀廷在地方反动势力的支持下,挑拨离间,分化联盟,镇压彝民革命。邓秀廷要追究小叶丹与红军结盟的“罪责”,被迫交出1.2万两白银和120头母羊给邓秀廷。但他宁肯倾家荡产,也不愿交出“中国夷民红军沽鸡支队”队旗。

1942年6月18日,小叶丹和随从在前往冕宁大桥镇赴宴时遭到被国民党收买的当地彝族罗洪部落的伏击,在突围时被罗洪部落的枪手打死在冕宁大桥镇场外。

1950年春,小叶丹夫人等亲属把保存下来的“中国夷民红军沽鸡支队”队旗,献给当时到达彝族地区的解放军。而红军长征期间的民族情谊,也随之永载史册。记者 李冰洁

编辑:邢贺扬

关键词:战友似亲人 军民如鱼水 长征文物 补丁毛毯 雨布

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅