首页>书画·现场>讯息讯息

黄专论文节选:记忆的迷宫与悖论

“记忆是我们在虚幻的王国中为心灵建造的一块可以栖身的墓穴。”

——张晓刚

历经近三年的精益打磨,《张晓刚:作品、文献与研究 1981—2014》终于面世。作为已故艺术史学家黄专主编的收山之作,这套四卷本的珍贵文献集研究、文献、图录为一体,以三十余年的时间跨度对艺术家个案进行全方位的研究,显示了出版团队在建立文献出版范式上的雄心。

《张晓刚:作品、文献与研究1981—2014》由黄专主编

《张晓刚:作品、文献与研究1981—2014》由黄专主编

黄专先生于2014年为这套书籍撰写了长篇论文《记忆的迷宫》,被巫鸿选为芝加哥大学的课程材料。这篇两万六千多字的长文将艺术家对于时间与记忆的辩证思考作为理解其艺术世界的核心线索。“时间既是一种绝对的存在,又是存在的最大敌人”,黄专在文章的开头写道,而记忆“是人思考时间的核心,也是人企图把握时间的各种妄想中最荒谬的维度。”

本文节选自《记忆的迷宫》第五章节:记忆的悖论。

记忆的悖论

一个叫弗兰茨·卡夫卡的布拉格人以他的小说改变了世界,至少部分改变了世界的性格:荒诞、孤独、诡异、阴郁、踌躇、虚无和无所适从开始与现代人的生活息息相关,卡夫卡没有给记忆留下任何空间,他的世界是没有根据的世界,是只有现在没有过去的存在(寻找城堡的K先生和莫名其妙被审判的K先生一样,都是只与“现在”事件相关的存在代码)。

半个世纪后,另一个深谙卡夫卡真谛的捷克人米兰·昆德拉重拾记忆这个重要的存在性主题,不过在他的小说里记忆总是与遗忘形影不离,它描绘了一种更深层次的荒诞:记忆其实不过是人的一种生存赌注,记忆和遗忘最终都不过是一场场不大不小的生命玩笑,所以昆德拉说:“回忆不是对遗忘的否定,回忆是遗忘的一种形式。”[1]?在“失忆与记忆”的悖论性关系中,空间压缩了时间,人的意识因此丧失了纵深感和方位感,它体现为“失重”和“眩晕”。

1999年张晓刚由成都来到首都北京,这种迁徙源于偶然的家庭离异,却导致了他艺术视野和境遇的另一次转向,就像为寻找城堡而背井离乡的K先生,这种空间迁徙的意义既是物理上的更是心理上的。21世纪的北京作为一个已高度密集的中心城市,容纳和消化着来自全国甚至全球的人口和信息,它像是一个巨大的压缩机器,搅拌、榨干和浓缩了来自全球的地域差异,使时间和空间无可挽回地扁平化。

对张晓刚而言,迁徙不再简单地是从一地移居到另一地,而是由有根之地走向无根之地,由有记忆的空间走向失却记忆的空间,直到今天他仍然必须每年返回成都、昆明,以缓解和抵御这种生存空间的扁平化对心理的巨大压迫感,而有的艺术家,如他的朋友毛旭辉,就由于无法承受这种压力而在尝试了这种短暂迁徙后又选择了返乡之路。

现在,记忆问题由历史转移到了日常生活,由集体经验转向碎片化的个人经验,它最显著的后果就是:记忆被眩晕的感觉代替。

对时间和记忆的再发现是最重要的现代性事件之一,这不是说它与历史上关于时间和记忆的思考有什么根本区别,它们都是关于人自身存在的根本性思考的维度之一,不过在没有信仰的时代,这种思考被赋予了更为复杂的心理意义。

在20世纪,如果说,这种思考首先来源于尼采对希腊酒神的追忆和“永劫回归”的历史观,但他把记忆寄托在超人身上,这就既肯定了脱离神学主体的历史束缚后的个人,又保留了个人的英雄主义的集体品质,而在爱尔兰作家乔伊斯和法国作家普鲁斯特的小说里,记忆就完全成为个人的私享权利。在失去了对神的历史性依赖后,人只有通过个人化的记忆才能获得自我确认的机会,但记忆的弥散性、偶发性和碎片化特征又使得这种确定显得那么的不可信赖。

到北京后不久,他画了《我的女儿1号》(2000),这张只有40厘米×50厘米的作品以他女儿欢欢为模特,除了所流露出的思女(也是思乡)之情,在这幅作品中我们还可以看到一些明显的图像变化,原来作品中的家庭和意识形态道具完全褪去,仿佛“历史慢慢被抹掉”,集体状态的人已转向个体状态的人,类型化的人被差异性的人所替代,人的肖像回到人自身。

张晓刚,我的女儿1号,2000,布面油画

张晓刚,我的女儿1号,2000,布面油画

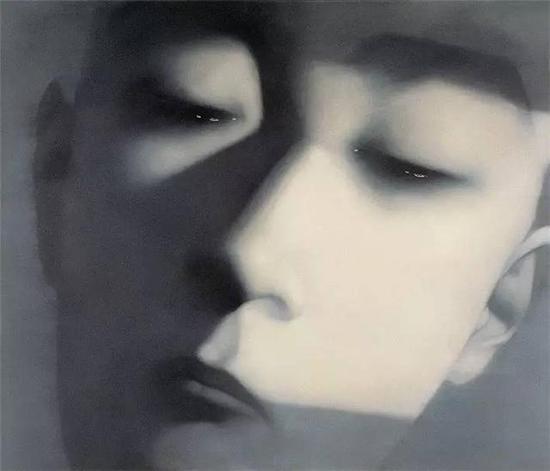

接下来他又画了几幅同类性质的肖像,在这类肖像里,“血缘–大家庭”中稳定的图像结构已不复存在,一种新的感觉—“失重”和“眩晕”—成为画面的中心意象,为了强调这种在“失忆”与“记忆”之间混乱的纠结感觉,他甚至在2004年画了一系列闭眼的肖像(《失忆与记忆6号》)。

张晓刚,失忆与记忆6号,2004,布面油画

张晓刚,失忆与记忆6号,2004,布面油画

这组作品开始了被他称为“失忆与记忆”系列的阶段。这些尺寸不大的肖像很显然是里希特式的,它们不仅从图像来源上彻底摆脱了“血缘–大家庭”的合影模式,而且在技法的处理上也发生了明显的变化,电影镜头般的瞬间感代替了照片图像的稳定感:头像充斥画面但构图位置却越来越失去重心,肖像的五官轮廓以及它们与背景之间浅焦距的镜头感造成的模糊效果也愈加突出,唯一加重了的是人物眼神的凝视特征,在他看来这一切改变都是为了凸显人的“失重”和“眩晕”。

这组作品像是在里希特的朦胧技法与米兰·昆德拉的眩晕观念之间架起的一道视觉桥梁,“眩晕”是理解现代人的一把钥匙,是现代人一种无法逃避的基本感觉,它是一种时空的错位,是人失却了理解自己生存意义的基座后的一种虚无处境,昆德拉说:“??眩晕是沉醉于自身的软弱之中。意识到自己的软弱,却并不去抗争,反而自暴自弃。人一旦迷醉于自身的软弱,便会一味软弱下去,会在众人的目光下倒在街头,倒在地上,倒在比地面更低的地方。”[2]

到了2003年,张晓刚对肖像的兴趣发生了一次与“记忆”有关的逆转,他开始重画在1997年“手记”系列中一批以物为题材的草稿,他说他花了近十年时间才找到以油画方式表现这些“物”的感觉和方式,很显然,现在表现这些“物”的难度是因为它们不再是十年前单纯的象征之物,它们现在是必须承载记忆的“心性之物”,是凡·高笔下那双具有“无蔽”特征的皮靴[3]。

他反复以细腻甚至有些生涩的笔触不断修饰画面物品的光影和造型,使那些突兀的灯泡、沉寂的老式电视、阴影下的笔记、钢笔和翻覆的墨汁,甚至阴暗角落里沮丧的灭蚊器,看起来更像是一帧帧早期默片里的柔焦镜头。这组作品色彩调性明显趋向单一,早期表现主义电影的光影效果和伯格曼式的叙事方式为这批以物为对象的作品带来了一种诡异而神性的意象,也使它们成为“具有魔力的物品”[4]。

张晓刚,失忆与记忆:床,2003,布面油画

张晓刚,失忆与记忆:床,2003,布面油画

电影对张晓刚艺术的影响也许是一个需要专门论述的课题,这种影响从“幽灵”系列的一些构图中已经初现端倪,而“手记”系列中《手记1号:1999页如是说》的诡异光影和神秘情绪就直接来源于让–雅克·阿诺的电影《玫瑰之名》。

在张晓刚感兴趣的片单里,我们可以看到他对从早期印象主义、表现主义、超现实主义直到各种新浪潮电影的广泛兴趣:让·雷诺阿的《游戏规则》、维内的《卡里加里博士》、茂瑙的《吸血鬼》、希区柯克的《蝴蝶梦》和《迷魂记》、布努埃尔的《一条安达鲁狗》、德莱叶的《圣女贞德的受难》、伯格曼的《第七封印》、布列松的《上帝之手》、费里尼的《八部半》、戈达尔的《筋疲力尽》、雷奈的《去年在马里昂巴德》、贝托鲁奇的《巴黎最后的探戈》、安东尼奥尼的《云上的日子》、安哲罗普洛斯的《哭泣的草原》、让–雅克·阿诺的《玫瑰之名》、波兰斯基的《荒岛惊魂》、基耶斯洛夫斯基的“红白蓝三部曲”、塔可夫斯基的《乡愁》、小津安二郎的《东京物语》、黑泽明的《罗生门》、赫尔佐格的《哭泣的石头》、哈内克的《白丝带》。

很显然,这些电影有着某种共同的美学趣味和性格,如深度的心理叙事方式、阴郁神秘的影像风格以及通过场景调度揭示复杂人性的镜头技巧,而这些都是张晓刚希望捕捉和带入到他画面的视觉元素。

这种对电影镜头的迷恋在2006年由人和物转移到“风景”。2006年开始的“里和外” 系列和2008年开始的“绿墙”系列将“失忆与记忆”这一主题重新带回到公共记忆世界与私人记忆的关系之中。

对于这种返回,张晓刚称之为重新寻找光的感觉,“这个时候,‘失忆与记忆’又把这个东西变成光的感觉了,从印迹变回光的感觉了。所以,后来我就在画面上来回寻找两种不同的感觉:一种是图像表面的光的感觉,半透明的;一种是图像印迹的感觉,就是图像被腐蚀后的感觉,这个特别像一个电影的镜头”[5]。

“里和外” 系列中的“外”大多取材自上世纪五六十年代中国画报上刊登的革命时代的风景照片,“里”则来自艺术家父母居所房间的照片(《里和外4号》《里和外5号》,2006),它们寓意着公共记忆与私人记忆的不同形态,如果说家庭照还是某种相对中立的记忆媒介,至少被摄者主观动机是保留自己“当下”的“印迹”,它的那些意识形态证物—服装、发型、徽章、袖标—都是这些动机的附属物,那么,上世纪五六十年代的宣传性图像就是主动的、干预性的意识形态语词,作为一种强迫性的国家记忆,这些图像既凝固着某种“真实”,又是一种具有高度遮蔽功能的“不真实”,张晓刚对这些记忆性图像的再造既是一种重现,也是一种怀疑。在画面上,这两种不同形态的空间都被艺术家处理成为空镜头的“风景”,像是被抽空了时间的静物。原野上孤耸的旗帜、村公所前阴郁的高音喇叭、静谧而咆哮着的大坝与空寂的房间像是一组组被剪辑过的蒙太奇镜头。

“绿墙”系列以更敏锐、更微观的方式将“绿墙”这一特定时代家庭空间的意识形态“印迹”引入画面,作为联系公共记忆与私人记忆的一种视觉媒介。据说这种1.2米高的室内墙线装修手法来自冷战时期的东欧,它既是一种普通的家庭室内装饰标准,也是一种由国家提供的集体主义的美学规范,在特定时代人们似乎在这种装饰环境中才能获得某种虚幻的安全感,美学与秩序在“绿墙”这一微景观中得到了高度统一。在“绿墙”系列中,张晓刚对这种旧时代的空间记忆进行了明显的超现实主义的心理化处理,突出了它们所具有的冷战时代冷漠、灰暗的光影效果,这些都进一步使“失忆与记忆”这一悖论性主题进入到某种临界状态(《绿墙:风景与电视》《绿墙:两张单人床》 《绿墙:军大衣》《绿墙:白色的床》,2008)。

“临界”是一个迷人的概念,它是在真实与梦幻、失忆与记忆、徘徊与超越甚至生与死之间的中间状态,临界使人和现实多了一种解读的可能性,而“绿墙”则是张晓刚为这种临界状态寻找到的一种视觉象征“印迹”,就像在他早年作品中的白色布单成为“幽灵”的象征物一样,在以后的一系列架上油画和多媒体空间作品中,这一记忆“印迹”始终没有褪去。

在“失忆与记忆”系列中,最令人震撼的作品是2008年创作的《有婴儿的风景》,这件三联作品采用了超广镜头的构图方法,将一片广阔无垠的田野定格在一种没有时间的维度之中,画面中央侧卧的红色婴儿加剧了空间的魔幻色彩,“血缘–大家庭”系列中浅焦距柔焦镜头在这里被大景深深焦距镜头所代替。

张晓刚,有婴儿的风景,2008,布面油画

张晓刚,有婴儿的风景,2008,布面油画

有婴儿的风景(局部)

有婴儿的风景(局部)

这种镜头感很容易让人联想起安哲罗普洛斯在《哭泣的草原》中令人窒息的缓慢摇移的长镜头,这种史诗性的叙事方式并不在于构造某种历史诗意,而是在凸显被展开的空间与被压缩的时间之间的心理冲突。

这种辩证图像在2010年创作的“车窗”系列中被衍生成一种更为微观的生活场景,按艺术家后来的自述,创作“车窗”系列的动机是想打破“里和外”这种生硬的图像关系,而提供一种对里与外、静止的空间与运动的时间之间的辩证思考,在这些作品中(《车窗:红梅》《车窗:青松》《车窗:学校》,2010),车厢里的人和物与窗外飞逝的景和事都诡异地呈现出某种静止状态,“失忆”和“眩晕”仿佛被时间定格成为一种无法描述的“过去”,关于过去的所有记忆都悬置、凝固在这种飞逝的运动中,它们既不属于现在,也不属于未来,就像萨特在分析福克纳的世界时说的那句话:“车子在他们往后瞧的时候把他们开走了。”[6]

在如何将记忆转换成一种绘画性的视觉图像上,张晓刚经历了三个不同的阶段和三种不同的模式:

在“深渊时期”(1984—1991)他主要借助神话和历史符号的象征意象,在“血缘时期”(1992—1999)他主要借助对家庭照片的同质化修饰,而在“追忆时期”(2000年至今)他更多是采取一种内观性的知觉形式来叙述在记忆与遗忘间那种复杂的心理纠结。

在接下来的实验中,他将涉足图像与媒介、图像与文字(词语)、绘画与书写等一系列更为复杂的视觉领域。

本文节选自《记忆的迷宫》,收录于《张晓刚:作品、文献与研究 1981-2014》

注释:

1。 米兰·昆德拉《被背叛的遗嘱》,上海译文出版社,2003年,40页。

2。 米兰·昆德拉《小说的艺术》,上海译文出版社,2004年,133页。

3。 马丁·海德格尔《艺术作品的本源》,《林中路》,1—76页。

4。 米兰·昆德拉《小说的艺术》,上海译文出版社,2004年,166页。

5。 《张晓刚:作品、文献与研究 1981—2014》2013年9月17日编辑会议记录,(未刊稿)。

6。 让–保罗·萨特《福克纳小说中的时间:〈喧哗与骚动〉》,《福克纳评论集》,中国社会科学出版社,1980年,64页。

编辑:陈佳

关键词:黄专论文节选 记忆的迷宫与悖论

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅