首页>收藏·鉴宝>资讯资讯

国家文物局长的跨国追索文物日记

这次行动之后,很多国外的古董商人都知道了,非法出境的中国文物是会被追索的,许多人将手中的中国文物无偿归还。

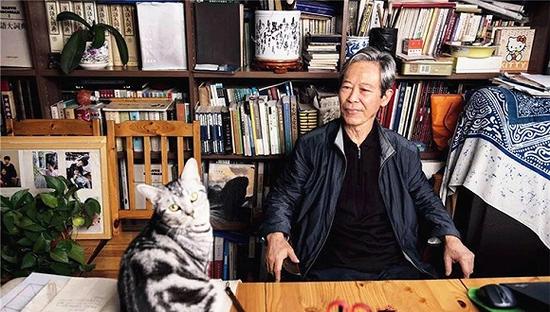

马自树,曾任中国国家文物局副局长。摄影:董洁旭

马自树,曾任中国国家文物局副局长。摄影:董洁旭

“今天非常有价值。”

1996年12月3日这天,因为收获颇丰,时任中国国家文物局副局长马自树的工作日记格外的长。记者面前这本32开牛皮纸封皮的工作日记已经保存了20年,仍然完好如初,它是马自树带领专家组赴英国追索中国文物的半个多月中留下的。

这一天,马自树和专家组成员访问了中方的代理律师行——英国著名的富尔德律师行,和律师讨论了总的战略和对策。

让马自树兴奋的是,他第一次接触到了“国家豁免权”这一法律概念。国家豁免权是指,国家作为国际法主体,行为和财产免受他国管辖。其表现形式之一,就是一国法院非经外国同意,不对该国代表或国家财产采取司法执行措施。

富尔德律师行介绍,英国历史上曾有过六七例这样的判例,如二战中纳粹德国抢劫的金条归属、印巴分治的财产分割问题等。这在政治上很敏感,但却是一个非常有效的策略,可以让这批文物冻结在警方手中,直到文物走私嫌疑人在旷日持久的昂贵诉讼中无力为继。

日后,这成为此案峰回路转的关键点。

水烛行动

马自树介入这批文物的追索工作,已是案发两年之后了。

1996年7月,张文彬上任中国文物局局长,马自树开始接手此案(以前是原局长亲自负责),了解到此案的来龙去脉。

1994年6月到1995年初,中国驻英使馆和英国警方收到了若干封匿名信,这些信举报中国文物被走私到英国,并提供了走私路线、进货批量和市场交易等情况。

根据举报,1995年3月10日,英国警察总署发动了代号“水烛行动”的突袭,分别在英国两个港口截获了两批走私文物,共计7卡车,约6000件,其中包含大量中国文物。英籍香港文物商人丹尼·马、英国文物商人鲍克斯和一名英国警方人员被拘捕。

警方人员的涉案使英国警方对此十分重视。英国警方试图以走私罪和销赃罪指控丹尼·马和鲍克斯。3月31日,警方人员来到中国驻英大使馆文化处,通报了截获走私中国文物的情况。警方称,主要嫌疑人是以英籍香港商人丹尼·马为首的3人,他们属于一个国际性走私集团,运作方式是从中国内地走私文物,经香港运至英国、美国、瑞士等地贩卖以获取暴利。英方希望中国派遣文物专家前往鉴定,为英国警方将要提起的刑事诉讼提供证据。

此时,丹尼·马和鲍克斯已经按英国法律程序得到保释,并开始通过律师索还被扣文物。

同年4月24日,北京市文物鉴定组专家章津才和国家文物局流散文物处处长李季被派往英国,同大英博物馆的专家对这批文物进行初步鉴定,确认相当部分为中国文物,其中一些可以肯定是中国法律不允许出口的出土文物,有一部分还是相当有价值的。

7月,英国警方在收到中国国家文物局提供的《关于对英警方查扣走私中国文物的鉴定报告》后,派人来到中国,在中方的配合下,在山西、河南、广州进行了为期三周的调查取证。

马自树告诉记者,1990年代初,社会上流传着“要致富先挖墓,一夜变成万元户”的说法,山西、河南、陕西、河北、甘肃等地都曾发生大规模盗墓事件。而整个文物系统经费欠缺,安全设施落后。当时的博物馆防护措施被称为“三铁一器”, 即“铁门铁锁铁栅栏,门上安个报警器”,而这已经算好的了。很多墓地和遗址则没有任何防护措施。而由于盗卖文物的暴利,盗卖分子却拥有较先进的探测和爆破等手段和装备。这些人与香港、海外犯罪分子勾结,走私大量文物出境。

1996年3月,中国以国家文物局的名义,向英国内务部发出一封公函,正式对这批文物提出所有权主张,要求归还。

一个多月后,中国驻英使馆收到消息,英国皇家检察院以走私地点不在英国,英国法庭无司法管辖权为由,正式决定不对丹尼·马等人提起刑事诉讼。

后来参与该案的中国法律顾问、现任中国政法大学副校长马怀德告诉《中国新闻周刊》,根据英国法律,走私罪必须有偷漏关税行为才能构成,但丹尼·马等人在将这批文物从香港运进英国时都已合法完税;销赃罪必须有盗窃犯罪行为发生才能构成,而丹尼·马等人的盗窃行为是发生在中国内地或香港,并不在英国法庭的司法管辖范围内。

至此,中方希望通过刑事诉讼顺理成章追回这批文物的路基本堵死了。

15件文物被判给文物贩子

1996年9月,国家文物局新任局长张文彬率团去英国参加在伦敦大英博物馆举办的中国文物展开幕式。期间,他专程拜会了英国警方负责人,了解查扣文物的案情。

回国后,张文彬就案情评估和交涉情况向文化部和国务院作了汇报,国务院分管领导李铁映批示,要千方百计追回文物。

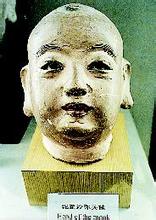

宋代泥塑沙弥头像,这是此次追索行动追回的3000多件文物中的一件,后来在中国历史博物馆1998年举办的“打击文物走私成果展览”上展出

宋代泥塑沙弥头像,这是此次追索行动追回的3000多件文物中的一件,后来在中国历史博物馆1998年举办的“打击文物走私成果展览”上展出

就在这时,形势骤然严峻。

从5月17日开始,丹尼·马等人的律师每隔一周给英国警方发一封律师函,称警方的查扣行为非法,要求其发还文物。9月16日,他们还致信中国驻英使馆,称被警方扣押的文物是善意取得,有购买凭证。如果中方对所扣文物提出所有权要求,他们将立即起诉英国警方和中国。不久,丹尼·马等三人分别向伦敦治安法庭提起诉讼,要求退还被扣文物。

10月29日,法庭开庭审理罗杰·鲍克斯妻子诉英国警方案。法官在中方未参与诉讼的情况下,以中国国家文物局致英国内务部的信件中未提出文物所有权的有力证据为由,判决警方将查扣文物中属于原告的15件文物发还原告。

这一判决显示,中方如果不立即采取措施,英国法庭可能照此办理,逐次把其余文物判给英国文物商人。而下次开庭就在9天之后的11月7日。

10月31日和11月4日,国务院办公厅两次召开了协调会。会上成立了由外交部、最高检、公安部、司法部、文化部、文物局等部门负责人及有关专家组成的追索英国警方查扣走私中国文物工作小组,决定力争刑事诉讼,同时介入民事诉讼,千方百计追回被盗文物。

国家文物局为这个工作小组的办公室,具体工作由流散文物处负责(现在叫社会文物处,管理社会上流通的文物),曹兵武是处长,日夜值班。马自树分管这个处,“有事儿我就找张文彬汇报,他能定就定,不能定就向国务院汇报”。

这期间,最高检检察长张思卿致函英国皇家检察院,希望对这个走私中国文物案提起刑事诉讼。对方重申,此案在英国不存在刑事犯罪问题,只能进行民事诉讼。

11月7日,英国富尔德律师行受中国国家文物局委托,代表中方出庭,申明中方财产所有权。最后法庭判决,案情复杂,超出治安法庭审理范围,移交伦敦郡民事法庭审理。

这一判决,暂时为中方赢得了时间。

国家豁免权

11月的一天,中国政法大学副教授马怀德接到了司法部律师司司长杜国兴的通知,副部长张耕请他去一趟,谈一个案子。

见面后,张耕向马怀德介绍了这个案子,并告诉他,已成立了工作小组,其中要有律师参加,当时的中国律协会长高宗泽已参加进来,问他是否愿意参加。他当时还只是副教授,但兼职做律师,当时就表示了同意。

工作小组成立之后,决定派出专家组,去英国开展工作。马自树任组长,成员除马怀德外,还有国家文物局的孙剑峰、北京市文物局选派的专家张如兰、公安部的裴淑芳。

12月1日,专家组启程赴英。飞机晚点三小时,于下午两点半起飞,经10小时飞行抵达伦敦。

落地时正是英国的傍晚,中国驻英使馆的一位文化参赞及东吉公司(国家文物局下属的中国文物总店在伦敦开设的文物鉴定公司)的文物鉴定专家钱伟鹏已经在机场等候,把专家组一行5人安排入住绿地公园旁的酒店。

当地时间12月3日,专家组首先访问了富尔德律师行。

富尔德律师行已有250年历史,排名世界第8位。业务遍及全世界,曾代理过三个国家争夺罗马古代银器所有权等跨国大案。

对方告诉他们,如果这些文物真是走私物品,要刑事起诉这些文物犯罪嫌疑人,只能去香港,因为走私犯罪发生地可能是香港。

双方讨论了引渡问题。这需要中国政府与英国内政部和英国警方再做沟通。引渡要有依据,需要长期准备。作为英国公民的丹尼·马当然会提出反对,香港又面临回归,不能确定英国政府是否会同意。就算可以将丹尼·马引渡到香港受审,适用的也是香港法律,同样面临取证难的问题。马自树曾去过几次香港的文物市场,十分混乱,无从下手,文物如何走私到香港很难查证。

而且,即便可以进入刑事诉讼,也只能认定走私犯罪的发生,并不能认定这批文物的归属。想拿回这批东西,无论如何都要通过民事诉讼。

富尔德律师行告诉他们,一旦进入民事诉讼程序,审理时间预计将达到8个月,诉讼费用可能要超过30万英镑,最高可能到四五十万英镑。

对方向他们介绍了进行民事诉讼的利与弊。好处是有望拿回文物,并在追索文物上建立一套新的规则,不利因素是时间长、费用高、取证难。而且,中国政府作为一个主权国家与文物贩子对簿公堂,有点“降低姿态”。

如果不应诉,当然就没有这些风险,但坏处也是很明显的。拿不回文物不说,还会造成不好的政治影响,损失信用,开一个不好的先例。

律师行建议,中国作为一个主权国家,可以运用“国家豁免权”这一策略。还有一种更具进攻性的策略,就是申请法庭禁止令,禁止丹尼·马等人从事文物交易。但这样一来,中方变成原告,就不再适用国家豁免权。最后商定,这种策略暂时不考虑。

双方商定,中方应一方面坚持刑事诉讼,并提出引渡的要求,作为一种施压手段,一方面要准备进行民事诉讼,并利用国家豁免权打持久战,将文物冻结在警方手中,迫使对手放弃诉求。富尔德律师行了解过丹尼·马的经济状况,判断他无力支付长久诉讼产生的高额费用。

“我们向犯罪嫌疑人施加压力。你们面对的是一个国家,是强大的中国政府。从资源来讲,你们是两个人,我们是政府,我们有能力有资源有时间来跟你打官司,三年五年八年十年我们都会打下去,咱们打持久战,看谁能耗得过谁。”马自树说。

密集拜访

第一天跟律师的会见让专家组感觉很有成效,应对策略清楚了。接下来的几天,专家组密集拜访了英国政府机构。

12月4日上午,专家组来到英国皇家检察院。一位助理检察官接待了他们,就不对丹尼·马等人提起刑事诉讼的理由进行了说明——文物持有人将文物运进英国时纳了税,属于合法进口,不是走私。如中方提出所有权问题,建议到民事法庭解决。

下午访问了英国政府文化遗产部门。对方介绍了英国文物进出口政策。

为保护人类文化遗产,联合国教科文组织分别在1970年和1995年制定了关于被盗和非法出口文物的返还公约,即《巴黎公约》和《罗马公约》。中国政府分别于1989年和1997年加入了这两个公约,而英国政府当时以影响艺术品市场稳定等为由未加入这两个公约。在这样的背景下,案件追索的前景不容乐观。

接下来,专家组走访了大英博物馆,会见了东方部主任,并去库房查看了警方暂时保存于此的部分查扣文物。6日,又拜访了英国内务部。

7日和8日是周末。9日上午,专家组去了苏格兰场,会见了此案的警方负责人以及曾经去中国取证的三位警官。马自树首先对英国警方表示了感谢:第一查扣了涉案文物,没有让这批文物流失;第二通知了中方,让中方有机会追索;第三做了刑事起诉的努力。对方也很高兴,说你们来了,就把这件事情交给你们了。中午英国警方请吃饭,不过在他们看来这只能算“吃点心”。

下午,专家组去了克里斯蒂拍卖行。他们想了解,在英国拍卖是否会审查文物的来源是否合法。

“真正有信誉的拍卖行,必须审查拍卖文物的合法性。”马自树回忆,“也是在90年代,美国一家博物馆要购买一件中国青铜器,专门打电话来询问这件青铜器是否被盗过。”

在警方安排下,专家组在克里斯蒂拍卖行的库房里见到了涉案的另一部分中国文物。马怀德记得,佛头、小件玉器、墓志、佛像等大量文物从面貌上就可以判定是中国文物,有的甚至还用《广州日报》和《人民日报》等中国报纸包着。

鉴定主要由专家组的文物专家张如兰负责,孙剑峰负责记录,钱伟鹏也在场。鉴定的结果是出土文物居多,但高级别的文物不是很多。

第二天就要开庭了,10日这天,马自树的工作日记写道,对此案攻取的要点,是要在民事法庭上申请国家豁免权,“以国家气势压倒对方”,迫使对方撤诉。

12月11日,英国文物商人丹尼·马和鲍克斯起诉苏格兰场查扣其文物案在郡法院开庭审理,原告代理律师、苏格兰场警方及律师、中方代理律师到庭,马自树、马怀德和中国驻英使馆二处的时坚东到法院旁听。

庭审只持续了半小时,中方代理律师声明文物是中国财产,要求行使国家豁免权。法庭裁定,中方需在1997年1月17日前加入民事诉讼,否则将文物判归丹尼·马和鲍克斯。

接下来的几天,专家组还拜访了英国皇家法律顾问。这位本来收费很高的著名国际法专家免费为他们提供了一个多小时的咨询,并提出了两个建议:由两国政府成立仲裁法庭进行仲裁;诉诸舆论,使英国公众对中国追索文物的行动产生同情。

经过两周的工作,专家组觉得追索这批文物绝非一朝一夕之功可以奏效。经请示国内,准备回国。

临走前,专家组再次会见了富尔德律师行的律师,讨论了此后的行动步骤。律师计划近期就郡法院开庭审理再次提出国家豁免权,并要求将此案提交上诉法院(郡法院的上级法院),这样就可以争取到六个月的时间。中方可以利用这个时间为进入民事诉讼做些准备,包括提供中国相关法律和文物艺术性、科学性方面的专家证言。律师建议,专家要权威,并且最好“离政府远一点”。

12月18日,专家组启程回国。在香港转机时,与正在调查此案的公安部来港工作组碰面。公安人员告知,走私到香港的文物太多,很难查清这批文物的走私情况。

马怀德记得,专家组参观了香港的荷里活道市场,认为确实有倒卖文物的交易。专家组向香港警方提议,如果有证据证明是中国文物,应该以走私罪来进行扣押。

回京后,在国家文物局召开的会议上,马自树将英国之行作了汇报。会议决定,文物部门与公安部门合作,抓紧在案发地点取证,立足刑事诉讼,并为在只有通过民事诉讼一条途径索还文物时做好必要准备。

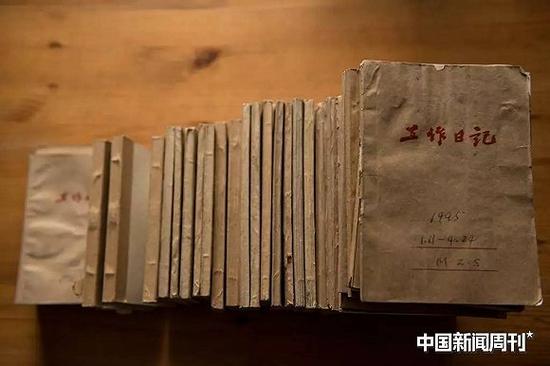

大量工作日记本至今仍保存完好。图|《中国新闻周刊》记者 董洁旭

大量工作日记本至今仍保存完好。图|《中国新闻周刊》记者 董洁旭

取证艰难

1997年1月8日,伦敦郡法院再次开庭。中方代理律师以伦敦地方法院藐视中国国家豁免权为由,要求将此案移送到英国上诉法院审理。

马自树认为,这是关键的一步。此举使伦敦郡法院决定无限期冻结这批走私文物,直到中国参加民事诉讼为止。

1月9日下午,工作小组召开了会议,协调下一步的工作。

据马怀德评估,文物个案证据很难取得,能取证的恐怕不到5%。

会上决定,第一是做好取证工作,这主要依靠公安部;第二是获取专家证言;第三是申请经费。财政部为此拨款500万人民币作为办案经费。“当时500万相当可观啊!”马自树告诉《中国新闻周刊》。

马怀德告诉记者,中国的文物分为传世的和出土的两种。1982年颁布的《中国文物保护法》规定:“中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物,属于国家所有。有盗掘古文化遗址、古墓葬,走私文物的行为,构成犯罪的,依法追究刑事责任。”只要是出土文物都归国家所有,个人所有的只能是传世文物。在中国,赃物永远是赃物,什么时候发现都可以追索,这被称为“一追到底”。此案的关键是要证明这些文物是走私到香港的赃物。

马自树介绍,文物是特殊商品,要携带出境仅有购买凭证是不够的。在中国文物商店购买准许出口的文物,文物表面要被粘贴一个由化学材料制作的中国文物出境专用“火漆印”标识,这种凸出的红色标识揭开即碎,不可能移花接木。发票和火漆印两者齐备,即可合法出境,否则你虽然花了钱了,也不能出境。

马自树说,走私出去的文物很多来自墓葬和文化遗址。要证明这一点,你得提供档案证据、照片证据。可地下没有清单,盗墓的东西很难取证。有的可以用高科技手段取证,如青铜器上沾了土壤,如果用科学方法分析,证明跟国内某地土壤成分相符,这样的证据可能会被接受,但成本太高,所需时间太长,难以令人满意。还有盗自文物单位的,大的博物馆还好说,小的博物馆不一定有齐全的档案,有的小文管所则没有任何档案。

尽管如此,取证工作必须进行。地方文物部门受命清查中国近年内丢失的馆藏文物和被盗墓葬,上报材料,以便与在英国查扣的文物进行比对。

谈判

取证的困难、追索工作的进展缓慢,让参与人员感到压力很大。一方面,他们通过代理律师继续给丹尼·马等人施压;另一方面,也开始释放谈判的信号。“哪怕先拿一部分回来,对社会和舆论也是一个交代。”马自树说。

1月15日,丹尼·马和鲍克斯表示同意考虑谈判。1月30日,伦敦郡法院也向涉案双方提出了庭外解决的建议。

国家文物局将情况向国务院作了汇报,提出了中方谈判原则:坚持中方的所有权,索还最具代表性和文化价值的中国文物。这些意见得到了国务院批准。

3月12日,一个自称是丹尼·马朋友的人给中国驻英使馆文化处打来电话,说他们精神压力很大,已经无力继续负担打官司的费用,希望与文化处面谈,归还其不该拿的东西。

在双方的接触中,对方代理律师向中方代理律师表示,愿意归还具有重要历史和文化价值的东西,并数次提到希望确定谈判日期。

5月7日,中方代理律师致函对方律师,表示同意谈判,并申明中方谈判的起点是所有被警方封存的中国文物属于中国,理应归还。

不过,此后的6个月时间里,丹尼·马等一直保持沉默。马自树认为,对方在观望。直到11月,对方终于同意了谈判条件。

1998年1月22日上午10点,谈判在伦敦克里斯蒂拍卖行库房举行,钱伟鹏和中国驻英使馆文化处一秘王燕生受国家文物局委托负责谈判。

1月24日,双方达成协议,丹尼·马等人承认中国政府对英警方查扣的所有中国文物的所有权,同意归还3000余件属于中国政府的文物。

2月10日,归还文物协议书以及英警方、伦敦郡法院签字的法律文件正式签署生效。

根据协议,英国警方向中方移交了文物。

国家文物局派人点交文物。一部分漆器还没有脱水(文物在墓葬里是被水泡着的,出土之后要经过脱水才能不变形),就寄放在大英博物馆里,放在水里泡一泡。其余的放在东吉公司租的仓库里。

东吉公司请了专业人员,将这些文物一一打包。有些易碎的还要加固,防止搬运的时候毁坏。经过中国驻英大使馆协调,归还文物中的漆器、木器等贵重物品通过中国民航运回,石雕等则通过中国远洋轮船公司运回。

“追索文物是全民的责任,所以中国民航、远洋公司、交通部都很支持,免费给运回来。”马自树说。

8月5日至31日,在中国历史博物馆举办了“打击文物走私成果展览”,展出了追回的中国文物,并邀请了英国警方和大英博物馆代表前来观展,以感谢他们的支持和帮助。

现在,这批文物一直被保存在中国国家博物馆。

后来,中国分别与美国、印度、埃及、法国等多个国家签署了双边协定,互相承诺凡是走私到对方的本国文物,对方有义务协助追回。

“这次之后,很多国外的古董商人也知道了,非法出境的中国文物是会被追索的。一些善意持有人就会想,我的藏品来源合不合法?不合法就送还给中国。比如河北曲阳王处直墓一对彩绘浮雕武士石刻是国宝级文物珍品,1994年被盗。其中一座2003年3月在美国准备拍卖,经中美两国有关部门共同努力,拍卖被终止,并被中国索回。另一座被美国大收藏家安思远先生收藏,他得知上述消息后,将武士石雕无偿归还中国。”马自树告诉《中国新闻周刊》。(宋春丹)

编辑:陈佳

关键词:国家文物局长 跨国追索 文物日记

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅